AST・ALT・γGTPについて!

AST・ALT・γGTPについて!

お酒を飲む習慣のある人は、血液検査のAST・ALT・γGTPの数字について、

医師から結果のコメントを聞くことが多いと思います。

しかし、この3つの検査項目の内容があまり良くわかっていないので調べました。

・AST(以前はGOT):

ALTと同じくアミノ酸のアミノ基(アンモニアNH3の水素を1個除いた

原子団−NH2)を転移させて、別のアミノ酸を生成するアミノ基転移酵素です。

体のあらゆる臓器の細胞に含まれている酵素ですが、心筋> 肝臓>骨格筋>腎臓の順に

多く含まれ、これらの組織(細胞)が病気で障害されると、血液中の値が上昇します。

・ALT(以前はGPT):

ALTは肝臓≫心筋>骨格筋の順に多く含まれています。

特に肝臓に多く含まれているため、その上昇はASTより肝臓の病気に関連性が高いと

考えられています。

ASTとALTは何れも正常値を超えた時に、どちらが優位にあるかで肝臓の状態を

把握することが出来るようで、調べるとかなり細かく記されています。

あまりにも細かすぎるので、一般的には、ASTは肝臓の急性症状、ALTは慢性症状に、

関連していると記載しておきます。

・γGTP:

たんぱく質を分解する酵素で、肝臓、腎臓、膵臓などの細胞に含まれています。

これらの組織に障害があるときや、肝・胆道系に閉塞があると、血液中に流れ出てきます。

そのため、肝臓および胆道系疾患の選別検査やふるい分けとしてよく用いられます。

さらに、γGTPはアルコールに敏感に反応するので、普段からよくお酒を飲む人達が

仲間同士でこの数値談義をしているのをしばしば耳にします。

健康な人は、一時的にγGTPの数値が上昇してもすぐにもとに戻るので、

後日の再検査により、アルコールによる上昇か、肝臓や膵臓などの障害による上昇かの

区別は簡単につくそうです。

また最近では、アルコールに関係な、中性脂肪が溜まって起こる、

アルコール性脂肪性肝炎でも、γGTP値が上昇することがわかってきました。

参考までですが、私の2月14日の血液検査ではASTとALTが基準を超えていました。

AST :42(基準値8~38)

ALT :45(基準値4~43)

γGTP:39(基準値86以下)

ASTとALTだけで言えば、数値が2.5倍以下で、合計数値が100以下ですから、

軽度上昇になります。

AST数値がALT数値より高い時の可能性は次の通りです。

肝硬変、肝癌、脂肪肝、閉塞性黄疸、溶血性黄疸

ALT数値が高いときの可能性は次の通りです。

慢性肝炎、過栄養性、

かかりつけの医者で2~3ヶ月ごとに定期的に検査をしているのですが、

ASTとALTが基準を超えたのは初めてでした。

γGTPの数字が正常だったので、医者からお酒を控えめにとの要請を受けました。

新型コロナウイルスの様な外出の自粛要請でなくて良かったです。

健康にサウナ!

健康にサウナ!

メディアが最近取り上げていますが、今、サウナブームが日本で起きているそうです。

個人的にも好きなので、温泉に行った時にサウナがあると必ず入ることにしています。

これまでのサウナ経験で一番印象に残っているのは、エクアドル滞在時代によく通ったスポーツクラブにあるサウナです。

そこはいわゆるスチームバスで、タイル張りの部屋は蒸気に溢れ、周りがよく見えません。

そして一角にユーカリの枝が大量に置いてあり、ユーカリの香りが蒸気に運ばれて漂って来ると、

何とも言えないリラックスした気分になります。

ランニングやテニスの後に30分ぐらいサウナ室でストレッチをやりながら過ごすと、

癒やされた感覚で爽快になったことを覚えています。

サウナ(SAUNA)とは蒸し風呂を意味するフィンランド語です。

フィンランドでは1000年以上の歴史がありますが、人口約550万人に対し300万ものサウナがあるそうです。

もちろんこの数字には、一般家庭のサウナも含まれています。

日本に伝わったのは、1956年にメルボルンオリンピックに参加した日本人選手が

帰国後に紹介したのがきっかけだったそうです。

サウナは大きく分けると二つあります。

一つはドライサウナで、もう一つはウェットサウナです。

ドライサウナの特徴は、温度が高く、湿度が低いことです。

日本では大半がドライサウナですがその理由は解りません。

ウェットサウナは、ドライサウナと比較して温度が低く湿度が高いことをいいます。

サウナの効果には次の様なことがあります。

① 酸素摂取をよくして疲労回復:

サウナに入ると血流が安静時の2倍近くに上がり、その結果酸素の摂取量が増えて、

肉体疲労回復の効果が上がります。

② 温度刺激でストレス解消:

サウナ室内の高温の空気が全身の皮膚を刺激し中枢神経の興奮が高められます。

これによって、神経による身体機能の調整が促され、ストレスの解消になります。

③ 血管が拡張して血圧低下:

入浴の直後は一時的に血圧が上昇しますが、その後血管の拡張によって最高血圧と最低血圧が共に低下します。

しかし、入浴後は次第に普段の血圧に戻ります。

④ 低温サウナは安眠効果:

低温サウナにゆっくり入ると鎮静作用が働きます。活動的な昼のリズムから休息の

リズムへの自然な転換がはかれ、快適な睡眠につながります。

ドライサウナでは下段に座るのがお勧めです。

⑤ 血行促進で肩こり解消:

肩こりや筋肉痛の原因は、主に筋肉の過度の緊張や血流の不足です。

サウナに入ると血行がよくなり、筋肉内を循環する血液量が増え、

汗と共に疲労物質が排出されます。

それにより、肩こりや腰痛などの神経感覚的症状改善につながります。

⑥ 減量効果:

サウナに入ると大量の汗をかき、入浴後に体重を計れば1kgくらい減っています。

しかし入浴後は適度の水分補給が必要です。

⑦ 自律神経を調節して血管強化:

サウナの温度刺激は自律神経の調節力を高めて血行をよくします。

また毛細血管内の血流も促進されます。

⑧ 心臓機能も亢進:

サウナに入ると心臓の血液拍出量が増加します。

したがって血液循環量も増え、酸素や栄養が全身によく供給されます。

⑨ 交代浴で自律神経の訓練:

交代浴とはサウナと冷水浴・冷水シャワーなどを併用する入浴法です。

交代浴による温度変化は自律神経系の訓練となります。

それにより自らの器官機能を調整します。

⑩ 汗腺・皮脂腺も清潔:

サウナに入ると筋温や血液温の上昇によって、老廃物や疲労物質は汗とともに

体外に分泌されます。体温が約38度℃になると全身の汗腺から汗が出ます。

同時に毛穴にある皮脂腺からはあぶらが、アポクリン腺からは鼻を刺す臭いが出ます。

それにより、汗腺の機能を高め、皮膚や皮下組織を洗浄します。

⑪ 身体を温めるとHSPも増加:

私たちの身体は約60兆という数の細胞で作られており,

そのほとんどがタンパク質からできています。

それらの細胞内のタンパク質は、常に熱、疲労、汗腺、血管の梗塞、虚血状態、

紫外線などさまざまなストレスによっても損傷を受けています。

HSP(ヒート・ショック・プロティン)はそれらの損傷を修復するたんぱく質で、

サウナに入るとこのHSPが生まれ、損傷したたんぱく質の修復を促進します。

⑫ 脳の活性化:

サウナに入ると血行が促進され、脳に酸素が送られるので活性化されます。

サウナを利用するときに、下記のように止めるべきこともありますので注意しましょう!① 飲酒後にサウナに入る:

サウナもアルコールも欠陥を拡張させ、血圧が低下し過ぎる可能性があります。

② 食事の直前直後にサウナに入る:

サウナによって血液の分布が皮膚に移ってしまうと、胃腸に十分な血液が回らなくなり、消化不良を起こすなどの可能性があります。

食事の前後1時間は避けた方が良いそうです。

③ 怪我、高血圧、ひどい湿疹などの皮膚の病気、心臓の病気、呼吸器疾患などがある方は

あらかじめ主治医に相談しましょう。

④ 湯船に入らず、すぐサウナに入る:

血圧の大きな変動を防ぐために、湯船に浸かって熱い環境にならすのが大切です。

湯船がない場合はシャワーで湯を浴びましょう。

⑤ 最初からサウナの上段に座る:

60℃程度以下の比較的低温のサウナであれば、体への負担は少ないですが、100℃前後のかなり熱いサウナであれば、

その温度が体に大きな刺激となります。2段以上ある部屋であれば、まず下段に座るのがお勧めです。

⑥ 我慢して長時間サウナに入る:

サウナ浴は苦痛を伴う修行のような我慢大会ではありません。

適切な入浴時間は、100℃の高温サウナであれば連続して長くて5分以内、

40~50℃のスウエットサウナであれば10分以内が目安です。

⑦ サウナを出てすぐに水風呂に入る:

熱いサウナから冷水にいきなり浸かると、急激な温度差によって、ヒートショック

(急激な温度差による体調不良)を自分で作り出していることになります。

⑧ 「かけ水」をしないで水風呂に入る:

ヒートショックは水風呂に入ることでも起こります。

水風呂の強烈な寒冷刺激により、血管が急激に収縮して血圧は50mmHg以上急上昇します。

脳卒中や心筋梗塞だけでなく、極端に脈が遅くなる「徐脈」が発生したり、

致命的な不整脈が発生することもあります。

手足の末端から手桶などで少しずつ冷たい水をかけ、体を冷たい水に十分慣らしてからからゆっくり水風呂に入るようにすべきです。

⑨ 休憩せずにサウナ入浴を繰り返す:

サウナに入ると、500ミリリットル以上体から水分が奪われることになります。

十分な水分補給をしないで脱水したままにしておくと、血液の流れが悪くなり、

熱中症になりやすくなるばかりか、血液の粘り気が出て血栓ができやすくなります。

⑩ サウナあがりにビールを飲む:

ビールだけでは脱水の回復にはなりません。

ビールには利尿作用があるため、飲んだ以上に尿となって水分が排出されます。

ビールだけでなく、水、お茶、スポーツドリンクなどの水分を摂ることが大切です。

新型コロナウイルス感染を避けるための対策!

新型コロナウイルス感染を避けるための対策!

昨日、東京マラソンで大迫選手が2時間5分29秒のタイムで日本新記録を打ち立て、

東京オリンピック代表に限りなく近づきました。TV視聴率は14%を超えてたとのことで、国民の関心も高かった様です。大迫選手はひとまずほっとしたでしょうが、オリンピックの開催自体が、新型コロナウイルス感染の進捗状況に左右されそうなので、今後の気持ちの持ちようが大事になって来るでしょう。

一方、大相撲大阪場所は、残念なことに無観客で開催することが決まり、しかも場所中に力士が一人でも感染したら中止になるとのことです。スポーツの大会ではこのような対処策が広まるかも知れません。

トイレットペーパーやティッシュは在庫の心配が無いと関係者が報道していますが、巷では改善の兆しがなく、食料品の買いだめまでされているようです。状況を正確に把握して、落ち着いた行動を取ってほしいものです。

このような状況下、複数の医師が新型コロナウイルス感染を避けるために、行うべき対策を解説してくれています。

大変役に立つと思われるので掲載します。

① 外出から戻ったら、石けんやアルコールでの手洗いと水でのうがいを励行する。

② 咳や鼻水が出る場合はマスクを着用する。マスクがない場合は、ティッシュやハンカチで口と鼻を抑える。間に合わない場合は袖口で口と鼻を覆う。このような咳エチケットを徹底する。

③ 持病がある方や妊娠中の女性は不要の外出を避けるできる。どうしても外出の必要がある場合は、公共交通機関の利用を避けて、人が多く集まる場所には行かない。

④ 咳や発熱の症状がある様な体調が悪い時には、仕事を休むとか、テレワークに切り替えさせてもらう。

⑤ 人が密集しているところ(例えば、コンサート会場や飛行機、満員電車)や多数が集まる飲み会はできるだけ控える。

⑥ 自らの免疫反応を高めるために、栄養があるものを食べる。さらに、栄養バランスが偏らないような食事を心がける。

⑦ 温かい環境で睡眠をしっかりとり、翌日に疲れを残さない。

⑧ ウイルスに負けない体を作るためにはストレス対策が必要なので、休日などは自宅でゆったり過ごす。

⑨ 咳と発熱の症状がある場合、新型コロナウイルスとの関連性はわからないので、まずは近所の医療機関を受診する。

早く新型コロナ感染拡大が解消されることを期待します!

ビタミン類のまとめ!

ビタミン類のまとめ!

ビタミンについては何回もブログに掲載していますが、各ビタミンの内容を詳細に記憶するのが難しいので、今回まとめを掲載することにしました。

ビタミンは全部で13種類あります。大きく分けると脂溶性ビタミンが4つで水溶性ビタミンが9つとなります。それぞれの名前・主な働き・主な食材を掲載します。

A.脂溶性ビタミン:

① ビタミンA(レチノール):

主な働き:成長、生殖機能維持、上皮細胞の正常化

視覚に良く効き、夜盲症や視力低下、眼球乾燥症防止

主な食材:ウナギの蒲焼き・にんじん

② ビタミンD(カルシフェロール):

主な働き:腸管からのカルシウムとリンの吸収を促進し、骨の再構築を調整

主な食材:干し椎茸・しらすぼし

③ ビタミンE(トコフェロール):

主な働き:過酸化脂質の生成抑制

手足の血液の流れを活発化

ホルモンの分泌を円滑化

主な食材:べにはな油・アーモンド・マグロ・緑黄野菜

④ ビタミンK(フィロキノンメナキノン):

主な働き:血液の凝固を助け、血液凝固障害による出血の予防

骨や歯の形成を促進

主な食材:納豆・緑黄野菜

B.水溶性ビタミン:

① ビタミンB1(チアミン):

主な働き:糖質からのエネルギー産生

脳や神経系の働きの維持や調節

主な食材:豚肉・ウナギ・大豆・玄米

② ビタミンB2(リボフラビン):

主な働き:皮質の分泌を調整「別名:皮膚のビタミン」

肝臓の働き強化と解毒作用

主な食材:レバー・牛乳

③ ビタミンB6(ピリドキシン):

主な働き:たんぱく質をアミノ酸に代謝

神経の機能維持

ヘモグロビンの合成補助

発育促進と生殖機能の活性化

主な食材:肉・レバー・マイワシ・ニラ

④ ビタミンB12(コバラミン):

主な働き:赤血球の生成促進、タンパク質や核酸、神経中のリン脂質の生合成に関与

葉酸と協力して赤血球中のヘモグロビン生成補助

脳からの指令を伝える神経を正常に保持

主な食材:レバー・牡蛎・イワシ・卵

⑤ ビタミンC(アスコルビン酸):

主な働き:コラーゲンの生成を促進

メラニン色素の生成を抑制

抗酸化や用で動脈硬化や心疾患を防止

エネルギー産生にかかわるカルニチンの生成

壊血病の予防

歯のぐらつきや出血の予防

風邪の予防

アレルギー反応の予防

腸からの鉄の吸収を促進

主な食材:レモン・ブロッコリー・カリフラワー・パセリ・小松菜・柑橘類

⑥ ナイアシン(ニコチン酸ニコチンアミド):

主な働き:三大栄養素(糖質・脂質・たんぱく質)の代謝、特に糖質代謝の促進

皮膚の発育や消化器系の働きを促進

解毒作用や老化の防止

血管の拡張

傷ついたDNAの複製や修復にかかわる酵素の補助

主な食材:牛肉・豚肉・鶏肉・豆類・魚介類

⑦ 葉酸(プテロイルグルタミン酸):

主な働き:赤血球の合成に関与し、貧血の予防

細胞分裂を抑制する働きにより子宮頸部の前ガン状態の進展を防止

ビタミンB12と協力して赤血球の生成に関与

アミノ酸、核酸の生合成に関与

主な食材:緑葉野菜・レバー・牛乳・卵黄・大豆

⑧ パントテン酸:

主な働き:三大栄養素のすべての代謝に関与

神経中枢の発達に関与

傷の治りを良化

コレステロール、ホルモン、免疫抗体などの合成に関与

主な食材:レバー・大豆・ピーナッツ・グリーンピース

⑨ ビオチン:

主な働き:アミノ酸や脂肪酸の正常代謝

筋肉痛を緩和

主な食材:カリフラワー・大豆・レバー

緑茶・カテキン VS 紅茶・テアフラビン!

緑茶・カテキン VS 紅茶・テアフラビン!

緑茶と紅茶はどちらが健康に良いのだろうかと思うときはありませんか?

同じ茶葉から生まれる緑茶と紅茶ですが、発酵させない緑茶と完全発酵の紅茶で多少の違いが出てきます。

緑茶に負生まれるカテキンと紅茶に含まれるテアフラビンは、何れもポリフェノールのフラボノイド系のフラバノール類に属していますが、テアフラビンは紅茶の発酵工程でカテキン2分子から生成されるため、似ているのですが多少の違いがあります。

両方の作用を掲載します。

カテキン:

・抗酸化作用

・抗ウイルス作用

・抗ガン作用

・コレステロールを下げる作用

・血糖の上昇を抑える作用

・殺菌作用・抗菌作用

・虫歯・口臭抑制作用

・抗肥満作用

テアフラビン:

・抗肥満作用

・血流改善作用

・口腔内細菌の増殖抑制作用、口臭抑制作用

・抗菌・抗ウイルス作用

・抗酸化作用

・抗ガン作用

・メラニン色素生成抑制作用

尚、カテキンやテアフラビンが属するポリフェノールのフラノボイド系にはいろいろな生成物があります。それぞれの生成物がどのような食品に多く含まれているかを掲載しておきますので参考にしてください。

・イソフラボン:大豆、きなこ

・ケルセチン:たまねぎ、りんご、エシャロット

・カテキン:緑茶、抹茶、小豆、ココア

・アントシアニン:赤ワイン、ブルーベリー、黒豆

・セサミン:ごま

・テアフラビン:紅茶

・ヘスペリジン:柚子、温州ミカン、レモン

・ルテオリン:ピーマン、春菊、セロリ

・ナリンギン:グレープフルーツ、はっさく

・タンニン:れんこん、お茶

バランスボールの6大効果!

バランスボールの6大効果!

2012年に発足した一般社団法人体力メンテナンス協会がバランスボールの6大効果を提唱しています。

この協会が取り組んでいるのはニート・引きこもり・鬱・無気力の問題とのことです。

少子化が進み、労働人口が低下する中、ニート・引きこもり・鬱など、社会活動に適応できない人が増えている中、「 人は、いつでも生まれ変われる。やり直せる。 」をモットーに、生きるために必要な体力をつけることは、気力が湧き立ち、生きるためのエネルギー物質をカラダの中で生産することであるという信念のもと、やる気や思いに満ちた、ココロを作る事の重要性を伝える取り組みを行っているそうです。

世の中に溢れるダイエットグッズやトレーニンググッズの中で、この協会が勧めるのがバランスボールなのです。

バランスボールの上に座っているだけで、転がり落ちないよう身体が自然とバランスを取ることで、体の表層部分の筋肉ではなく、インナーマッスル(深いところにある筋肉)が鍛えられる為、次の6大効果があるそうです。

① 太りにくい身体になります:

このインナーマッスルを鍛えることによって、基礎代謝が上がり、太りにくい身体になります。

② 姿勢が整います:

意識しなくても身体にとってベストな姿勢をキープすることができるようになります。

③ 肩こりや腰痛を予防・解消できます:

腹筋と背筋をバランスよく使うこともできるので、血行が良くなり、肩こりが解消されます。腹筋と背筋にしっかり力が入っていれば、反り腰になるのを防ぐことができ、腰痛予防にもなります。

④ ポッコリお腹が平らになります:

バランスボールに座っている時には常に腹筋に力が入っている状態なので、座っているだけで軽い腹筋運動をしているのと同じ効果があり、ポッコリお腹を平らにしてくれる効果が期待できます。

⑤ 身体の歪みを整えます:

骨盤の歪みは身体全体の歪みに繋がるので、バランスボールは身体の歪みを整える効果があります。

⑥ 便秘やむくみを解消できます:

上半身と下半身をつなぐ腸腰筋を鍛えることで、その近くにある腸の動きが活発になり、老廃物が排出されやすくなり、便秘やむくみの解消につながります。

使い方の参考例:

A.テレビを観る時、食事中、仕事や勉強中、椅子の代わりにバランスボールに座ります。

B.ボールに座りながら体側を伸ばしたり、立ち上がってボールに手を置いてボールを

前に転がしながら肩や腿の裏側を伸ばすなど、バランスボールを使ったストレッチを行います。

C.寝転んでバランスボールを両脚で強くはさみ、ボールを上下させる腹筋運動や、バラ

ンスボールに両脚をのせて行う腕立て伏せなど、バランスボールを使った筋トレを行います。

D.バランスボールに座って姿勢を整え、リズムよく弾むバウンス運動(有酸素運動)を行います。

購入時の事項注意事項:

1.サイズ選びの基準は身長で次が目安です。

・身長155センチ以下なら直径55センチ

・身長175センチ前後なら直径65センチ

・それ以上なら直径75センチ

2.エクササイズに適したボールとして、ある程度ゴムがしっかりしている

「アンチバースト」もしくは「ノンバースト」タイプのものを選ぶのが良いそうです。

バランスボールの6大効果は絶大な様なので、早速購入して挑戦してみたいと思います!

新型コロナウイルス感染・2020年2月21日の北京!

新型コロナウイルス感染・2020年2月21日の北京!

在北京ジャーナリストの宮崎氏が北京の状況レポートを公開しました。

超大国中国の首都・北京は、普段は多くの人々が行き交う大都市ですが、

現時点で400人近くの新型コロナウイルス感染が確認され、4人が亡くなられています。

中国全体で見れば感染者が特に多いわけではないのですが、首都だけあって拡大防止のための管理は大変厳しいそうです。

日本の首都・東京でも起きる可能性がありますので、北京の現状を抜粋して記述します。

① 北京市政府は、「ホテル、スーパーマーケット、公共交通機関などでは、

マスクを着けていない人は入れないよう勧告すべき」という通知を出しています。

これにより、マスクがないと社会生活にかかわるような外出は出来ないようです。

但しマスクは簡単に買えません。

② 宮崎氏が暮らしているマンションでは、路地に新たに設けられた「検問所」と

マンションの敷地に入る前に、出入証の提示を求められます。

③ 北京以外の都市から帰ってきた人は14日間、自宅で経過観察しなければなりません。

経過観察中の者は、毎日体温を計り、マンションに報告しなければなりません。

この規則に違反した場合は警察に通報されるそうです。

④ 居住者以外の人の訪問も禁じられています。

友人や単身赴任の人の家族が訪ねて来たとしても、自宅には入れられません。

こちらから他人の家に行くことも当然出来ません。

⑤ ほとんどのレストランは閉店しています。

すでに過ぎてしまった春節の休暇明けの開店を通知する張り紙だけが、

固く閉ざされた扉の上に貼られたままです。

⑥ 営業しているわずかな店でも、宴会はお断りとしています。

店内では食事をさせず、テイクアウトとデリバリーのみに対応するという

対策を取っている店もあります。

テイクアウト用に商品を受け取るだけでも、店に入るには、まずマスクをし、

入り口で名前と携帯電話番号を記入しなくてはなりません。

その上で、体温を測って熱がないと確認されたら、やっと入店が許されます。

⑦ マスクや消毒液を除けば、北京では著しい品不足のような事態には陥っていません。

普段利用しているスーパーは、営業時間が短縮され通常より品揃えは少ないものの、

食材はあります。

⑧ 帰省などを終えて北京に戻って来た人は2週間の自宅観察を義務付けられています。

⑨ 荷物を受け取る人と配達員が触れ合わないように、宅配便は自宅まで届かず

無人の棚に「放置」されます。

⑩ 映画館など、狭い空間に人が密集する場所や施設は閉鎖されています。

⑪ 気晴らしのための街歩きや、運動する機会は著しく限定されています。

よく泳ぎに行っていたスイミングプールは、春節の休暇が明ける前の1月29日に

再開予定でしたが、今でも、施設の入り口に

「上から再開の指示が出たら適宜お知らせします」と書いた紙が張られています。

北京と同じような状況に陥った時に、東京はどのような対策を取るのでしょうか?

過剰な反応はすべきでないように思いますが、

特別必要なものは購入しておく方が良いかも知れません!

高額治療費の軽減策!

高額治療費の軽減策!

現行の医療費の自己負担割合は1~3割で、対象は公的医療保険の適用対象となる医療費に限ぎられています。がんの陽子線治療のような先進医療の技術料は、公的医療保険の対象外で全額自己負担ですから、現実に高額で悩んでいる方もおられるでしょう。

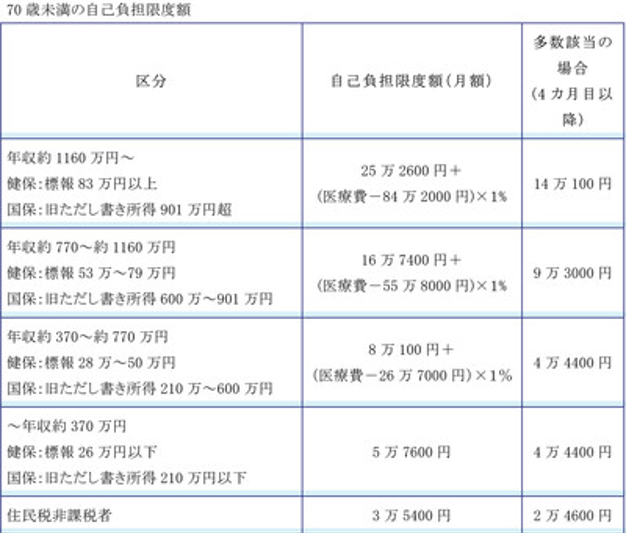

自己負担の内訳は、小学校入学前は2割の自己負担、小学校~69歳は3割の自己負担、70歳~74歳の自己負担は一般で2割(一部1割)、現役並み所得者で3割です。75歳以上の自己負担は、一般で1割、現役並み所得者で3割です。70歳未満の自己負担限度額

の表を掲載しますので参考にしてください。

医療費軽減策を2つ掲載しますので参考にしてください。

高額療養費制度:

月初から月末までの1ヶ月を計算の単位とし、所得に応じた一定の金額(自己負担限度額)を超えて医療費を支払った場合に、自己負担限度額を超えた金額を取り戻すことができる制度です。自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。

例えば、70歳未満・年収約370万円~770万円の方の医療費が100万円かかった場合、窓口の負担は3割負担の30万円ですが、自己負担の上限額は、8万100円+(100万円-26万7000円)×1% =8万7430円ですので、21万2570円(30万円-8万7430円)を申請により高額療養費として取り戻すことができます。

なお、次の注意事項があります。

① 対象は保険適用となる医療費のみで、「入院時食事代等の一部負担」、「差額ベッド代」、「先進医療の技術料」などは高額療養費の対象となりません。

② 健康保険組合や共済組合等によっては付加給付といって独自の上乗せがある場合がありますので、負担額がさらに軽減される場合があります。

③ 個人単位が基本ですが、ひとりでは1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や同じ世帯にいる他の方の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヶ月単位で合算できます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として取り戻せます。

④ 69歳以下の方の受診については、2万1000円以上の自己負担のみ合算されます。しかし、家族でも加入している医療保険が違う場合は合算できません。

⑤ 同一世帯で直近12ヶ月間に3回以上の高額療養費が支給されると、4回目以降の自己負担額が引き下げられます。

限度額適用認定証の交付:

がんの治療費のように高額の場合、後で高額療養費として自己負担限度額を取り戻せるとしても、窓口でいったんは自己負担割合相当額を支払わなければならないので大きな負担です。また、払い戻されるまで申請から3ヶ月程度かかります。

窓口での支払いが高額になることがあらかじめわかっていれば、事前に限度額適用認定証の交付を受けることが可能です。この認定証と保険証を一緒に病院に提示すると、保険適用となる医療費に関しては、支払う金額が自己負担限度額までとなります。

ムンプス難聴に要注意!

ムンプス難聴に要注意!

2015年~2016年におたふくかぜ(流行性耳下腺炎、別名ムンプス)が流行したのを覚えていますか?

その時に合併症としてムンプス難聴が注目されました。ムンプス難聴は原因ウイルスのムンプスウイルスが内耳まで侵入し、内耳に激しい炎症を起こして発症します。会話レベルの音が聞き取れない難聴レベルである高度難聴を急激に起こすのが特徴で、治療効果は低く、回復はほぼ望めないやっかいな難聴です。

今般、日本耳鼻咽喉科学会が、全国の耳鼻咽喉科5565施設にアンケート調査を行い、3906施設から回答を得た結果、少なくとも359人がムンプス難聴を発症していたことがわかりました。そのうち詳細が明らかな335人について調べたところ、発症年齢は、3-4才~小学生と、30才代の子育て世代の発症が顕著に多かったそうです。子どもだけでなく子育て世代にも多いのは、おたふくかぜになった子どもと一緒に暮らす両親が二次感染を起こすからだそうです。

ムンプス難聴になった人のうち、片方の耳だけの難聴(一側難聴)は320人(95.5%)、両耳の難聴(両側難聴)は15人(4.5%)でした。一側難聴では290人(91%)が高度以上の難聴で、両側難聴のうちの12人(80%)は、症状が軽いほうの耳でも高度以上の難聴でした。

初診時と最終聴力の経過を調べることが出来た203人中55人は、経過中に聴力が悪化し、そのうち52人(95%)は耳元で話されても聞き取れない重度難聴になり、反対に改善が認められたのは11人(5.0%)だったそうです。

幼少期にムンプス難聴になった中高生が直面している状況としては次の様なことがあるそうです。

・集団での会話が厳しいので、「1人でいるのが好きらしい」と思われがち。

・声をかけられたとき、どこから声がかかったのかわからず「無視した」と言われる。

・休み時間、教室の移動中、課外授業など雑音が多い場面では、大切な話を聞き取れない。

このように、治療が大変難しいムンプス難聴を予防する唯一の方法は、ワクチン接種だそうです!

残念ながら、おたふくかぜワクチンは任意接種なので、現在の摂取率は40%程度しかありません。インターネットでは「おたふくかぜはかかったほうが免疫がつきやすいから、ワクチン接種を受けるより感染した子からうつされたほうがいい」といった情報が飛び交っている様ですが、それでは遅い時もあるのです。ワクチン接種を受けていてもおたふくかぜに感染することはありますが、症状が軽く済むそうです。

ムンプス難聴になって後悔するよりは、早い時期におたふくかぜワクチン摂取をお勧めします!

腸内環境を整える3つの優れもの!

腸内環境を整える3つの優れもの!

食後の消化不良でお腹が張ったり、便秘や下痢が起きたりすることはありませんか?

そのような腸内環境を整える優れものがあるそうです。どのようなものがあるか見てみましょう!

① プロバイオティクスとプレバイオティクスの組み合わせとシンバイオティクス:

TVや健康にかする雑誌などで一般に広くられるようになった「腸内フローラ」という言葉があります。これは腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)のことです。そもそも、腸内は種類と数の両方で、最も常在細菌が多い部位で、多様な細菌群が消化管内部で生存競争を繰り広げ、互いに排除したりして、共生関係を築きながら、一定のバランスが保たれた均衡状態にある生態系が作られています。プロバイオティクスとプレバイオティクスは、この腸内フローラに関わって腸内環境を整える役割を持っています。

・プロバイオティクス:

腸内フローラのバランスを改善することによって宿主の健康に有益に働く生きた微生物と定義されています。プロバイオティクス食品として、生きた菌が含まれるヨーグルトなどの発酵乳、納豆などがあり、便秘や下痢、乳糖不耐症の改善効果、免疫機能の改善による感染防御やアレルギーの抑制効果などがあると言われています。

・プレバイオティクス:

大腸に共生するプロバイオティクスであるビフィズス菌などの有益な細菌の栄養源となり、それらの細菌の増殖を促進することにより、宿主に有益に働く食品成分と定義されています。プレバイオティクス食品としては難消化性のオリゴ糖類が最もよく知られていて、整腸作用(便通改善)、抗脂血作用、インスリン抵抗性の改善、ミネラル吸収促進作用、尿中窒素低減作用、大腸がん・炎症性腸疾患の予防・改善、アレルギー抑制作用、腸管免疫の増強等があると言われています。

・シンバイオティクス:腸内フローラのバランスを整える生きた菌であるプロバイオティクスと、腸内の有用な菌の餌となるプレバイオティクスを同時に摂取することが出来る優れものです。シンバイオティクス・ヨーグルトが市販されています。医療の現場では、感染防御や炎症抑制などにも応用されているそうです。これは早速試して見ましょう!

② カラオケで迷走神経への刺激:

迷走神経とは12対ある脳神経の一つで、脳神経中最大の分布領域を持っています。多数に枝分れしてきわめて複雑な経路を示すので迷走神経と称されています。分布領域は下部延髄から各臓器に広く分布する多数の枝を延ばしています。首から腹(消化器における下端は横行結腸)までのほとんど全ての内臓の運動神経と副交感性の知覚神経を支配しています。具体的には心拍数の調整、胃腸の蠕動運動、発汗や発話、大動脈小体における血中ガス分圧の感知、外耳道の体性感覚等に関与しているのです。この重要な迷迷走神経を刺激するための方策として、カラオケが有効であるとの研究発表がされているそうです。一度試してみてはどうでしょうか?

③ マグネシウム:

腸の蠕動(ぜんどう)運動と言って、筋肉の収縮波を伴ううごめくよう動きを助長してくれるのがマグネシウムです。マグネシウムは水の分子とくっつきやすいので、腸内で便に水分を送り込んでいきます。それで便秘解消につながるそうです。もう一つ凄い役割があります。マグネシウムはブドウ糖をエネルギーに変えるのです。ブドウ糖がエネルギーに変えられず、体内に溜まった内臓脂肪のような中性脂肪は格好の攻撃対象です。マグネシウムを積極的に摂ることでポッコリおなかの解消につながることが証明されています。マグネシウムは藻類、魚介類などに多く含まれています。他には、玄米、緑の葉野菜に含まれています。間食でも摂れるものにダークチョコレート系のアーモンドチョコやカボチャの種があります。