胃腸にガスが溜まる原因!

胃腸にガスが溜まる原因!

食事をした後だけでなく、胃腸にガスが溜まり動きにくくなったり、おならが出たりする経験は誰もが持っていると思います。ガスが溜まる原因はいくつかあるようなので掲載しておきます。

① 炭酸飲料を日常的に飲んでいる:

炭酸飲料を摂取すると結腸に空気が溜まりやすくなります。

② 甘いものを食べすぎている:

人間の体は天然糖やキシリトールをはじめとする代用甘味料を消化できない

ため、腸に留まり発酵されます。

③ サラダばかり食べている:

ケール、キャベツ、ブロッコリーといったアブラナ科の野菜は、とっても

ヘルシーである一方、消化されにくい糖質が含まれているため、腸内に留

まり、ガスを発生しやすいです。

④ ストレスが溜まっている:

腸と感情は、神経網や神経伝達物質により直接つながっているため、スト

レスが溜まると、腸の健康を損ねることにもなります。

⑤ 早食いをしている:

早食いをしたり、会話やほかのことをしながら食事をしたり、ガムを噛む

行為は、大量の空気を飲み込む原因になり、お腹の膨張感が増します。

⑥ 便秘が続いている:

便秘が続くと体内で発酵されガスが発生します。

⑦ 食物繊維を食べ過ぎている:

腸の健康や満腹感を得るのに欠かせない食物繊維ですが、野菜や豆類ばか

り食べていれば、ガスの量は増えるそうです。

白内障について

白内障について

最近、視力が低下しているように思えるので、世間で話題になっている白内障について調べてみました。

① 白内障になる原因:

老化、外傷・糖尿病性・アトピーなどの皮膚炎、パソコン・携帯電話・電子レンジなどの電化製品から出る電磁波や紫外線、等々、様々な原因があるようです。その中で注目したいのは、老化が90%を占めていることです。

② 白内障の症状:

白内障は水晶体を構成するタンパク質の一部が変性して濁る病気です。その結果、光に乱反射が生じて網膜に鮮明な像を結べなくなり、ものの見え方に支障が出てきて視力を低下させます。濁りの色は、白内障の進行によって徐々に変わっていきます。初期は白濁や乳白色ですが、進行すると黄色味を帯びた濁りになり、さらに悪化すると茶色、黒色へと変色します。

③ 老化による白内障の原因:

呼吸によって体内に取り入れられた酸素は血液に入り、栄養分とともに細胞へと運ばれていきます。酸素は細胞内で栄養分をエネルギーに変えるために必要不可欠のものですが、その過程で酸素に触れた細胞膜,DNAなどが酸化します。通常は、人間の細胞にある天然の酸化防止剤カルノシンが酸化を防いでいるのですが、加齢によりカルノシンが減退し、酸化した細胞という老化により、水晶体のたんぱく質が傷つき白く濁っていき最終的には失明にまで至る症状です。

④ 白内障治療:

白内障治療に使われる点眼薬や内服薬は白内障の進行を遅らせるためだけのものです。

現時点では、白内障を完全に治すには、白内障手術を受ける以外に方法はありません。

現在の白内障手術は、主に「超音波乳化吸引術+眼内レンズ挿入術」という方法で行われています。

超音波乳化吸引術とは、超音波で水晶体を砕き、砕いたものを吸引して濁りを取り除くという内容です。

眼内レンズ挿入術とは、取り除いた水晶体の代わりに眼内レンズを入れることです。

眼科学会全体が同じ見解を持つ「現在の最善の手術方法」として確立しているようで、日本全国のどの眼科へ行っても、一定の質を担保した白内障手術を受けられる状態になっています。

⑤ 白内障手術の課題:

課題は眼内に挿入されるレンズのようです。新しい機能を持った製品が次々と開発される中、眼科医はそれぞれの有効性や安全性を注意深く検討し、実際の手術で取り入れるものを選んでいます。そのため、最もオーソドックスな「単焦点眼内レンズ」のみを扱っているところもある一方、日本ではまだ使用例の少ない、最新型の海外製品を独自で取り寄せて治療に用いているところもあり、使用する眼内レンズの種類は、病院やクリニックによってまちまちなのが現状です。

手術後の問題が発生しないように、病院やクリニックの情報を集めたり、受診した際に直接聞いてみたりするなどした上で、自ら使用可能な眼内レンズの種類を確認し、判断することが大切だと言われています。

健康を保つための5つの食生活!

健康を保つための5つの食生活!

無理なく続けられる習慣で健康が維持できると聞いて中味を調べてみました。確かにこれなら楽に実行できそうです。

① 食事1回あたりの量の目安を知っておくこと。

・主食(ご飯、パン、麺など):こぶし1つ分

・たんぱく質食材(肉、魚、卵、豆腐など):手のひら1つ分

・野菜:両手いっぱい(イモや根菜はほどほどに)

② 作り置きとサラダ野菜をストックしておくこと。

作り置きとサラダ野菜(トマトとベビーリーフ)をストックしておくと、忙しいときでも準備に時間をかけずに食事がとれて便利です。

③ 食事の最初は野菜から食べること。

食物繊維が豊富な野菜を最初に食べることで、血糖値の急上昇を防ぎ、体に脂肪をつきにくくする働きが期待できます。

④ よく噛んで食べること。

よく噛めば満腹を感じやすくなり、食べ過ぎを防ぐことができる上、食べたものを消化しやすくなり、胃腸への負担を減らすことが期待できます。

⑤ 食べたあとは、軽く体を動かすこと。

食後15分程度は、散歩するなどして軽く体を動かすと食事で上昇した血糖値を下げやすくする働きが期待できます。

10kmランニングを可能にするプロセス!

10kmランニングを可能にするプロセス!

多摩川べりを歩いたり、たまに山仁登ったりするのですが、ランニングはすぐ息が上がり苦しくなるのでしていません。しかし、脚力が落ちているのがわかるので、何とかしないといけないと思っていたら、良いアドバイスが飛び込んできました。そのプロセスを掲載します。

① 1日に8000歩を歩く持久力をつけること。

ゆっくり歩いて1分間で100歩ですから、合計80分。これはそれほど難しい課題ではありません。

② 欧米人並みに立ち続けられる体力を養う。

立食パーティーなどでずっと立ちっぱなしでへっちゃらなのは欧米人で、隅っこに置いてある椅子に無意識に座ってしまうのは大抵日本人です。欧米人のように立つことに抵抗がないようにする必要があります。

③ いきなり走らず、速歩きすることからスタートする。

1分間に130~-140歩の早歩きに努めます。歩くときは爪先をまっすぐの方向に出し、腕振りでは肩甲骨を動かし、骨盤の動きと連動させる練習も取り入れてください。

その後、目印を決めて最初は速歩、たまにジョグ、また速歩に戻るというウォーク&ジョグから始め、少しずつジョグを増やしていきます。

④ 初めの一歩は普通のスニーカーで問題なし。

LT(Lactate Threshhold: 乳酸性作業閾値)を超えない範囲でウォーク&ジョグをしていると、徐々に普段の脈拍スピードは落ちていきます。それが自覚できたら持久力がついてきている証拠です。

⑤ 走る間は歌い続け、歌が途切れたら必ず歩く。

LTレベルとは、1分間しゃべり続けられる、、または、歌い続けられる、最速ペースです。少しずつスピードを上げることでレベルの向上にもつながります。

⑥ 20分走れるようになったら、シューズを購入する。

週に3回、ウォーク&ジョグのジョグ時間を増やしていくと、およそ2週間で20分続

けて走れるようになると思います。このタイミングでいよいよランニングシューズを買います。

⑦ 初心者は公園の周回コースを利用する方が良い。

公園の周回コースでまずLTペースをカラダで覚えることを優先させたいです。家の近所に公園がないという場合は、道が広く信号や歩行者が少ない周回できるコースを探して、そこでペースをつかみましょう。

⑧ 街走りにで知っておくべき信号待ちの作法を知る。

遠くから信号を見て、青だったら減速します。じきに点滅して赤信号になることが多いからです。逆に遠くから見て赤だったら信号に着くまでに青に変わる可能性が高いので、マイペースで進みます。赤信号でいったんストップすることはどうしても避けられません。その場合は、足踏みするのではなく、止まってストレッチをするのが有効です。さらに、青に変わったら急加速するのではなく、信号の真ん中くらいまでゆっくり歩いて速歩きから徐々にジョグへ、。ギアを順番に上げていくことが大事です。

⑨ 30分ランができるようになったら水を携帯する。

20分間連続して走れるようになったその翌週には、30分ランが苦もなく実践できているはずです。走る時間が30分を超えたら、水分を携帯して走りましょう。本来、水分は15~20分ごとに取るべきですが、なるべくこまめに水分を口に運ぶことを心がければ問題ありません。

⑩ 活動量計で心拍数&ペースを確認する。

目標の10kmランニングに重要なのはペース配分です。オーバーペースの予防としては、心拍数にして130なら130という目安を決めて、その数値を超えないようにすることです。ゴールに近い部分では頑張って、残り3分で150くらいになっても構いませんが、そこに行くまでは130をキープしましょう。

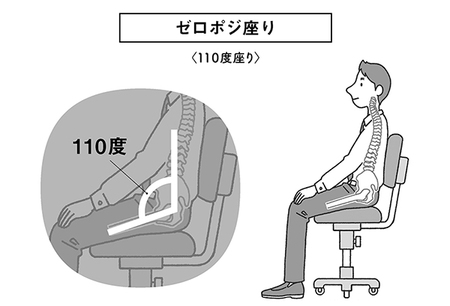

股関節を110度にひらく「ゼロポジ座り」!

股関節を110度にひらく「ゼロポジ座り」!

最近、座り過ぎが健康に良くないと世界で注目されたています。

日本人は、一日に平均7時間も座っていて世界一なのですが、健康寿命で比較すると日本はシンガポールに次いで世界第2位なのです。

しかし、安心してはいけません。座っていて「動かないで」いると血流が悪くなり、その時間が長いほど血流の悪い状態が慢性化して血管が老化し、心臓血管系疾患になりやすくなるそうで、それを裏付けるデータも各国で発表されています。

職場でも自宅でも座っている時間はそれほど短縮することが出来ない人が多くいます。そんな時にお薦めなのが「ゼロポジ座り」という座り方だそうです。

普通は股関節を垂直、つまり90度にして座ると思いますが、これだと椎間板を圧迫して様々な障害につながる可能性があります。

それを解消するために、図のように股関節を110度に開いて座る「ゼロポジ座り」をすると、骨盤がまっすぐに立ち、脊椎も正しい状態になるので、脊柱起立筋や多裂筋などといった姿勢を支える筋肉が使われ続けるため、これらの筋肉が自然と鍛えられます。さらに、骨盤の上に腰椎がのり、脊椎全体が正しい状態になるので横隔膜の動きもよくなり、呼吸のたびに体幹の筋肉が鍛えられます。つまり、座っているだけで筋トレになるのだそうです。

これは簡単に出来ることなので、皆さん、すぐに実行しましょう!

かかりつけの医師を選ぶ注意点と補聴器販売店選びの類似点!

かかりつけの医師を選ぶ注意点と補聴器販売店選びの類似点!

【はじめての補聴器】サイトで、補聴器を購入する時の一番大事なことは補聴器販売選びであることを指摘していますが、かかりつけの医師を選ぶのもいくつか注意すべき点があるそうでよく似ています。

一口に医療機関といっても、個人開業医が運営するクリニックから、大勢のスタッフを抱える総合病院、大学病院など多くの種類があります。その中でどこを選ぶか迷うところです。

専門か達のコメントを総合すると次のようになります。

① 最初に行くべきは、近所にあって、日頃から腰を据えて相談できるクリニックです。

② 近所にクリニックが複数ある場合は、ホームページを持っているかどうかをチェックします。

③ ホームページで特に注目すべきは医師の経歴です。大学病院の講師や准教授まで務めた人が開業したクリニックは大学病院レベルの医療が受けられるうえ、出身の大学病院を紹介してもらう場合にも顔が利きます。また、並行して大学病院の非常勤講師として教鞭を執っているならさらに信頼性が高くなります。

④ これはちょっと把握しにくいですが、該当の病気について、そのクリニックでどれだけの『症例数』があるかを知れると信頼性が増します。

⑤ カルテが手書きではなく電子カルテの導入、ネットで予約ができるかもチェックしましょう。待ち時間の短縮につながります。

⑥ 医師個人については、まず、汚れた白衣を着た医師は避けましょう。

次に、患者の話を聞かず、話をさえぎる医師や看護師などに高圧的な医師も、コミュニケーション能力に問題がある可能性が高いため避けた方が良いでしょう。

そして最後に、意外かもしれませんが“わからない”と言えない医師も信用できません。医学は幅広く、専門分野に関してはそれぞれ勉強を続けますが、それ以外のすべてに精通し続けることはできません。従って、知ったかぶりをする医師は信用に値しないことになります。

補聴器の販売店で販売に従事されている方々の知識、経験、人柄も様々ですから。上記とサイトの内容を参考にして、納得できる販売店選びをして下さい!

小出氏からの贈り物!

小出氏からの贈り物!

4月24日にマラソン選手の指導者としてその手腕に定評があった小出氏がお亡くなりになりました。ご自身の選手時代も、指導者として有森選手や高橋選手を育てた指導者時代も、信念を貫き大きな成果をあげられたことに敬意を表したいと思います。

メディア情報によると、指導者時代に小出氏は「自分が取り組んでいることを信じ、結果に左右されずにやり抜くことが力になる。誰にもできないことをやろうとするのではなく、誰でもできることを、誰もできないくらいに続けるのが大切でしょう」と言われていたそうです。

この話は、マラソンを含めスポーツの世界だけに限らず、人生における教訓と感じ、まさに貴重な贈り物を頂いた気分になりました。

小出氏の話しと同じ様な内容を落合氏が元中日監督時代に「野球界で生き残る術をごく簡単に言えば、100本バットを振った選手に勝てるのは101本振った選手だけ。誰もが知っている基本的なことを、誰よりも反復するしかない」と語っていたそうです。

優れた指導者たちには共通の見識が醸成されることを認識しました。

自分に置き換えて、過去や現在の行動を顧みると、何をやるにしても、お二人が指摘している水準には達していないことがわかります。せめてこのブログだけでも、1年に365以上書き続けてみようという気分になりました!

高カカオチョコレートの効果・効能!

高カカオチョコレートの効果・効能!

これは皆さんがよく食べるミルクチョコレートの話しではありません。チョコレートの原料に使われているカカオ豆の話しです。

カカオ豆には私たちの健康に役立つ化学物質が沢山含まれていて、様々な効果・効能があります。そのいくつかを紹介しましょう。

その前に、ここで紹介する高カカオチョコレートとはカカオが70%以上含まれているチョコレートで、1日の摂取量の目安は25グラムであることを覚えておいてください。(25グラムの根拠は、ポリフェノールの理想的な摂取量が1日当たり1500mgであることに起因します)。

① 美肌効果:

カカオポリフェノールには抗酸化作用があり、体内の活性酸素を除去し、シミやしわなど肌の老化を抑制します。また紫外線による肌のダメージを修復する働きもあります。

② 動脈硬化の予防:

動脈硬化の原因となるコレステロールの酸化を抑制します。

③ 血圧の低下:

カカオポリフェノールは血管を広げて血圧を下げる効果があります。

④ 疲労回復:

苦味成分のもとであるテオブロミンが血行を良くし、自律神経を調節して疲労回復を促します。

⑤ 便秘の改善:

リグニンという不活性の植物繊維が、腸内に溜まった老廃物を排出して腸内環境を整えてくれます。また、コレステロール値を下げ、肥満や生活習慣病の予防も期待できます。

⑥ ストレスの予防・緩和:

カカオポリフェノールが血中のストレスホルモン分泌を抑えます。さらに、日常的にチョコレートを食べることで抗ストレス効果が期待できます。

⑦ アレルギーの改善:

カカオポリフェノールが活性酸素を生み出す因子の働きを抑制します。

⑧ 抑うつの予防:

ドーパミンやフェニルエチルアミン、セロトニンといったパワフルな抗うつ作用のある化学物質も含まれており、ウェルビーイング(身体的・精神的及び社会的に良好な状態)を促進します。

⑨ 老化防止:

カカオポリフェノールの他に、老化防止と言われているカルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛などのミネラル分や食物繊維も含まれています。

⑩ 認知症予防:

カカオポリフェノールが脳に多く存在する「DHA」の酸化を抑える効果があり、認知症予防の効果も期待できます。

⑪ 咳を押さえる:

カフェインの様な属性があるテオブロミンが咳を抑制します。

良いことだらけの高カカオチョコレートを日常的に摂取しては如何でしょうか?

老化物質AGEを体内に貯めない方法とは?

老化物質AGEを体内に貯めない方法とは?

昨日はAGEの蓄積について掲載しましたが、今日はそれを防ぐ方法について掲載します。

① オメガ3という脂肪酸を摂取すること。

3大栄養素の一つである脂肪酸の中で、特にオメガ3は含まれるDHAやEPAが悪玉コレステロールや中性脂肪を減らす働きがあります。また、 血液サラサラ効果もあるので、そのサラサラ血液に乗って全身に栄養や酸素が行き渡ると、代謝を促進してくれる上に脂肪の燃焼も良くなります。この脂肪酸は体内で作りだすことが出来ないので、オメガ3を含む食物(いわし、さばなどの青魚、その他にくるみ、亜麻仁油、エゴマ油、緑黄色野菜)、又はサプリメントを摂るしかありません。

② 不溶性食物繊維「キチン」を摂ること。

不溶性食物繊維である「キチン」は、食事中に含まれるAGEを体外へ排出する効果があるとされています。キチンは生物の外骨格に存在しており、特に甲殻類に多く含まれる物質です。キチンは食物繊維ですが、他の食物繊維と異なり“窒素”を含み、様々な“効果”を発揮する要因らしいです。キチンについてはカニやエビの甲殻類がすぐに思い浮かびますが、その他、野菜、海藻、キノコ類にも多く含まれています。

③ ファストフードは避けること。

AGEを多く含む食べ物には高カロリー、高脂肪、高温で加熱料理したものが多く、これらはファストフードに共通する特徴でもあります。明確な指数は定義されていませんが、一般的に「15,000AGEキロユニット以上は摂りすぎ!」と言われています。以下に、その目安(一食あたりのAGE含有量)を示しますが、ファストフードや高温調理したものはAGEが高いのです。

牛肉のハンバーガー:4876キロユニット

マカロニチーズ:2728

ピザ一枚:6825

パンケーキ:679

フライドポテト: 1522

ドーナツ:522

クッキー:966

ステーキ:6741

揚げ鳥(唐揚げなど):8750

カリカリのベーコン:11905

反対に、AGEの低い食べ物は次の通りです。

低脂肪乳:1

プリン:16

ヨーグルト:20

豆腐:439

生サーモン:475

④ フルーツは食べすぎないこと。

ブドウ糖に比べて果糖はAGEを約10倍形成しやすいそうです。フルーツをたくさん食べるようにしている人は糖分の摂りすぎ以外にAGEが作られやすいことにも注意が必要です。

⑤ 過酸化反応を起こす食品を避けること。

焼き過ぎの肉類は、どれだけ良好なたんぱく質であったとしてもビタミン不足や酸化ストレスなどの問題をもたらします。お肉は良質なタンパク質とビタミンなどの微量元素の宝庫ですが、200度以上の高温で調理すると食品に含まれる脂質の過酸化反応が起きます。その過程で生成された過酸化脂質は体内で酸化ストレスや炎症を引き起こしカラダに害を与えます。また、ビタミンBなどのミネラルの分解も進んでしまいます。焼肉などで焼きすぎ/食べすぎてしまうと、お肉のメリットを享受できない可能性があります。

⑥ レモンや酢でマリネすること。

レモンやお酢は調理の過程でAGEの生成を抑えることができます。料理する前に食材をレモン汁やお酢でマリネすることで、新しいAGE産生を半減することができるとも言われています。

⑦ 朝食は抜かないこと。

朝食を抜くと、次の食事の際に血糖が急上昇してAGEが作られやすいカラダになってしまいます。朝食に少しでも糖分を摂っておくことが、血糖の乱高下を予防するために重要です。

⑧ 生活習慣を正すこと。

喫煙習慣、運動不足、精神的ストレス、睡眠不足、甘いものを多く取るなども、AGE産生も増加してしまいます。老化物質を作らず、貯めないために重要です。

避けたいAGEの蓄積!

避けたいAGEの蓄積!

AGEは「Advanced Glycation End Products」の略称で日本語では終末糖化産物(タンパク質と糖が加熱されてできた物質)と言います。AGEは細胞表面の“AGE受容体”で認識され、それによって酸化ストレスや炎症反応を引き起こします。コラーゲンや筋肉などのたんぱく質の質を低下させて血管に蓄積すると、筋梗塞や脳梗塞、骨に蓄積すると骨粗しょう症、目に蓄積すると白内障の一因となります。また、コラーゲンの変性によるシワやたるみなどの外見上の老化も引き起こします。

AGEは、2通りのしくみで体内に溜まっていきます。

一つ目は、体内でつくられるAGEです。

血中のブドウ糖が過剰になってあふれ出すと、人間の体の細胞や組織を作っているタンパク質に糖が結びつき、体温で熱せられ「糖化」が起きます。こうして「タンパク質と糖が加熱されてできた物質=AGEができます。体内のタンパク質が糖化しても、初期の段階で糖の濃度が下がれば元の正常なタンパク質に戻ることができます。しかし高濃度の糖がある程度の期間さらされると、毒性の強い物質に変わってしまい元には戻れなくなります。

もう一つは外から取り込むAGEです。

AGEはいろいろな食べ物・飲み物の中にも含まれ、私たちは食事や間食として取り込んでいます。一つの例としてホットケーキがあります。小麦粉(糖)と卵や牛乳(タンパク質)をミックスして加熱することでホットケーキは出来上がります。このホットケーキ表面のこんがりキツネ色になっている部分こそが糖化した部分、つまりAGEが発生しているところです。飲食物に含まれるAGEの一部は消化の段階で分解されますが、約7%は排泄されずに体内に溜まってしまいます。

AGEの量は血糖値と持続間の積算値で求められます。

血糖値が高いほど、体の中で糖とタンパク質が結びついて多くのAGEが発生します。そして糖にさらされる時間が5年、10年と長くなればなるほどAGEは溜まり続けるのです。また、AGEを多く含む食べ物を頻繁に食べると、それだけ蓄積量が増えていきます。

褐色変化のあるファストフードや、ブドウ糖に比べてAGEが約10倍形成しやすい果糖が含まれるフルーツは要注意食品です。

やはり、AGEを溜めない食事法が必要です!