「明日」の読み方!

「明日」の読み方!

何気なく使っている言葉の由来について、質問されると咄嗟に答えられないことが

ありませんか?

先日はお寿司でよく使われる言葉について記載しましたが、この「明日」の読み方に

ついても同じことが言えます。

読み方としては「あす」と「あした」と「みょうにち」があることは誰もが知っています。

では、どのように違うのでしょうか?

「あす」は漢字の使い方の基準を定めた「常用漢字表」で定められた読み方で、言わば、

正式の読み方です。

「あした」とは元々「朝」を意味する単語で「夕方」を表わす「夕べ」と対で

使われていました。その後、次の日の朝という意味でも使われるようになり、

さらに意味が拡大され、翌日全体を意味する言葉になったようなのです。

「みょうにち」は「あす」の丁寧語として扱われています。「昨日」を「さくじつ」と

読むのが「みょうにち」と同様丁寧語になります。

日本語は奥が深いと感じる今日この頃です。

藤井二冠誕生!

藤井二冠誕生!

昨日は藤井棋聖の日だったと思います。

羽生九段の2冠達成記録と加藤元九段の8段昇段記録をいずれも最年少で達成しました。

本ブログでは藤井四段時代から注目して、機会がある毎にその昇進の過程を掲載して

きましたが、これほど早く夢のような出来事が成し遂げられるとは思いませんでした。

何度も記述しますが、新型コロナウイルスの影響で、国民が暗い気持ちになっている中、

夢と希望を叶えてくれたのですから、国民栄誉賞を贈っても良いのではないでしょうか?

昨日もPCで中継を見ていましたが、選択肢が多い局面で常に攻めの姿勢を崩さないのが

勝利に結びついたように思いました。引退後永世七冠となる羽生九段が「十代で複数冠を

保持するのは空前絶後の大記録」とコメントするくらいですから、正に偉業なのでしょう。

今日のTV報道は藤井二冠一色になるはずです!

残る大記録は九段昇段と残る六冠制覇及び永世七冠の称号です。

九段昇段の最年少記録は渡辺三冠が21歳7ヶ月で達成した記録です。

九段に昇段する条件は①竜王位2期獲得、②名人位1期獲得、③タイトル3期獲得、

④八段昇段後250勝のいずれかです。藤井二冠は③のタイトル3期獲得が最も近い

条件といえます。棋聖または王位のタイトルを来年防衛すると九段昇段となるので、

昇段の最年少記録が完成されます。

残りの六冠を獲得するのは、この若さでこの強さですから、十分達成可能と思います。

最大の難関はやはり永世七冠の称号でしょう。これまで唯一羽生九段が獲得している

大記録です。

タイトルは全部で8つありますが、叡王位には永世称号がありません。

各タイトルの獲得条件と獲得棋士を記載します。

永世竜王 連続5期、または通算7期:渡辺明・羽生善治

永世名人 通算5期: 木村義雄・大山康晴・中原誠・谷川浩司・森内俊之・羽生善治

永世王位 連続5期、または通算10期: 大山康晴・中原誠・羽生善治

名誉王座 連続5期、または通算10期: 中原誠・羽生善治

永世棋王 連続5期: 羽生善治・渡辺明

永世王将 通算10期: 大山康晴・羽生善治

永世棋聖 通算5期: 大山康晴・中原誠・米長邦雄・羽生善治・佐藤康光

長い将棋の歴史の中でプロ棋士が延べ何人いるのかわかりませんが、永世称号を獲得

したのはわずか9棋士しかいません。

1冠は、木村義雄、谷川浩司、森内俊之、米長邦雄、佐藤康光の5棋士です。

2冠は、渡辺明です。

4冠は、大山康晴、中原誠の2棋士です。

7冠は、羽生善治だけです。

どの獲得条件も最低5期獲得しなければならないので至難の位と言えるでしょう。

国民栄誉賞を受賞した羽生九段の域に藤井二冠が到達出来るかわかりませんが、

期待を込めて応援したいと思います。

スイカの話!

スイカの話!

漢字で書くとスイカは西瓜であることは大抵の人が知っています。

しかし何故西瓜と書くのか知っている人は果たして50%いるでしょうか?

答えは中国の西方から伝わったので西瓜となったのです。同じようなことがカボチャにも

言えます。カボチャは南瓜と書きますが、中国の南に位置する東南アジアから伝わった

ため南瓜となりました。

本題に戻りますが、スイカは赤色と黄色があります。

黄色のスイカにはベータカロテンが多く含まれています。ベータカロテンはビタミンAに

変化して目の神経伝達物質になりますし、活性酸素を抑え動脈硬化や心筋梗塞などの

生活習慣病から身を守ってくれます。食べるとあっさりとした甘さがあります。

赤色のスイカにはリコピンが多く含まれています。リコピンは悪玉コレステロールの

酸化を抑制して血流を改善します。食べるとしっかりとした甘さがあります。

中国から伝わったスイカは元々黄色の方が多かったようです。

遺伝的には優勢が黄色で劣勢が赤色ですから、黄色いスイカと赤色のスイカを

掛け合わせると黄色のスイカになるのです。

日本ではしっかりした甘さと赤色が好まれ、赤色のスイカが主流になっています。

何気なく食べるスイカにも由来や栄養素の違いなど、奥深さが感じられます。

現在進行中の王位戦第4局で木村王位と藤井棋聖は、昼食のデザートにスイカを食べて

いるでしょうか?

将棋・渡辺新名人誕生!

将棋・渡辺新名人誕生!

藤井棋聖の快進撃で将棋が盛り上がっている中、藤井七段に棋聖を奪われた渡辺二冠が

豊島名人を4勝2敗で破り、新名人になりました。

14日・15日に行われた第6局は合計90手と手数は少なかったですが、両棋士が

じっくり読み合うしびれるような対局でした。先手で得意な矢倉陣形を組んだ渡辺二冠が

二日目にリードを広げ押し切った流れでした。

これまで竜王を11回も獲得している渡辺二冠ですが、名人戦には意外に縁がなく、

今回初めての挑戦で棋士生活20年目での獲得になったのです。終局後のインタビューでは未だ実感が

沸かないようにコメントしていましたが、今頃は名人の重みを感じているのではないでしょうか?

プロの将棋の世界で、中学生でプロ棋士になったのはこれまで5人います。

加藤元九段、谷川九段、羽生九段、渡辺名人、藤井棋聖です。

今回渡辺名人が誕生したことで、加藤~渡辺までの4棋士が名人になりました。

残る藤井棋聖が将来名人になると中学生プロ棋士イコール名人というレールが敷かれる

ことになりますが、果たしてどうでしょうか?

何れにしても、藤井棋聖だけでなく渡辺新名人の誕生で、豊島竜王、永瀬二冠、そして

永世七冠の称号を既に獲得している羽生九段も、巻き返しを狙ってくるはずですから、

将棋界は益々盛り上がり、普及していくと思います!

昨年はラグビーで大いに盛り上がった日本、今年はコロナウイルスの影響下、将棋が

全国に明るさを届けてくれています!

フランス人が造る日本酒!

フランス人が造る日本酒!

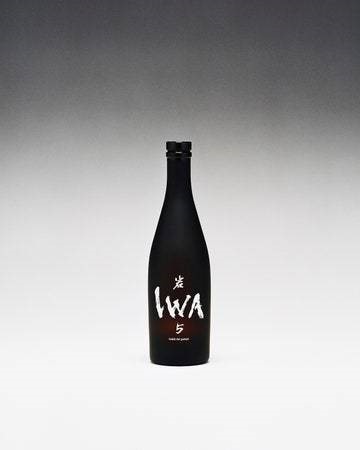

その名は「IWA5」と名付けられました。

7月に発売され、価格は13,000円(税別)です。

日本酒メーカーの白岩を率いるのはフランス人のジョフロワ氏です。

この方は28年間高級シャンパン「ドン・ペリニョン」の醸造最高責任者を務めた方で

その後、日本酒に魅了され日本酒の酒造白岩を立ち上げるに至ったそうです。

さすがフランス人というか、ドン・ペリニョンの醸造最高責任者というか、日本酒造りに

新たなアイデアが取り入れられています。

○ 名前の5が示す通り、5種類の酵母を使用したこと。

○ 酒米は1種類に特化せず十数種類ブレンドしていること。

○ 発展途上ということもあり酒米のレシピを持たないで、今後も改良を加えるため、

味わいが変化していくこと。

○ ボトル、キャップ、ラベルにそれぞれ著名デザイナーを登用したこと。

○ 広報と広告に重点を置いていること。

○ 現在は富山市で生産していますが、2021年春に国際競技場を担当した隈研吾氏に

よって設計された現代的な酒蔵「白岩」を富山県立山町白岩にオープンすること。

日本伝統の日本酒が外国人のアイデアを取り入れて変化するのは、日本酒の国際化に

拍車をかけるかもしれません。伝統の重みや美徳を尊重しつつ、良いものは積極的に

取り入れて裾野を広げることは大事なことだと思います。

アイラウイスキー!

アイラウイスキー!

若い頃に飲んだスコッチウイスキーはブレンドウイスキーでしたが、ある時期から、

シングルモルトが日本でも評判になりました。そろそろシングルモルトに挑戦しようかという時に

イタリアに滞在したため、ウイスキーの探求は中断しました。イタリアでは

ワイン一辺倒になり、蒸留酒としてはグラッパといった習慣でウイスキーとは離れた

世界に暮らしていたのです。今から15年ほど前に友人に教えてもらい、試飲したのが

ラガヴーリン16年でした。薬品や煙のような香りと塩っぽい味が強烈でこれが

ウイスキーかと驚いたものです。その時に聞いた話がアイラ島で作られるシングルモルト

ウイスキーでした。それ以来ウイスキーを味わうときはアイラ島のウイスキーを好んで

味わっています。

アイラ島はスコットランドの西に位置する約600平方kmの島で、古くからウイスキー

の製造が盛んだったことで知られています。アイラウイスキーについていろいろ知識を

収集すると、日本にもアイラウイスキーの熱烈なファンが沢山いることを知り、自分が

如何に無知であることを痛感しました。

アイラウイスキーの最大の特徴は、前述したとおり独特な香りです。薬品や煙のような

臭いを生み出しているのは、大麦を感想させるときに使用するピート(泥炭)です。

アイラ島の土壌が海藻類や苔が堆積した、いわば、自然の炭なのです。さらに磯の香りも

染みこんでいて独特の香りとなります。

アイラ島には現在9つの蒸留所があります。

アードベッグ、ラフロイグ、ラガヴーリン、ボウモア、カリラ、ブルイックラディ、

ブナハーブンの7つは100年~200年の歴史を持つ蒸留所ですが、キルホーマンと

アードナッホーは2000年以降に出来た蒸留所です。

9つの蒸留所はそれぞれ違いがあるようですが、島の南にあるアードベッグ、ラフロイグ、

ラガヴーリンで作られるウイスキーの方が独特の香りが強いと言われています。

いくつかの蒸留所を紹介します。

○ 9つの蒸留所で一番古いのは1779年創業のボウモアで、代表的なボウモア12年は

「アイラの女王」とも称され、アイラウイスキーの入門としても最適だそうです。

○ ラフロイグはイギリスの皇太子御用達の由緒あるウイスキーとしても知られています。

特にラフロイグ10年はピートの風味が強く、好みがはっきりと分かれるほどの

個性的な味わいが特徴で世界中にもファンが多いそうです。

○ 新しく出来た蒸留所のキルホーマン・マキヤーベイは、ほのかな塩の旨味も感じる

爽やかな海の香りが特徴です。鼻を刺すような臭いはなく、アイラウイスキーに慣れて

いない人でも飲みやすいそうです。

○ アードベッグも有名な蒸留所です。定番銘柄のアードベック10年はスモーキーで

ありながらフレッシュな風味と、潮風を感じるような軽やかな味わいの中にある

重厚感が特徴です。

○ ラガヴーリンも欠かせない蒸留所の一つです。中でも代表銘柄のラガヴーリン16年は

「アイラの至宝」とも称され、他の蒸留所では出せない圧倒的な個性のある味わいが

あり、個人的にも一番お好みのアイラウイスキーです。

未だ経験のない方は、ぜひアイラウイスキーの独特の香りを味わってみてください!

藤井棋聖が王位獲得に王手!

藤井棋聖が王位獲得に王手!

8月4日・5日に行われた王位戦第3局で藤井棋聖が木村王位を破り3連勝になりました。

注目の対局だったので、二日目の昨日は予定を全てキャンセルし、午前中から終局まで

PCで中継をフォローしていました。昨日の16時過ぎまではゆっくりした進行だった

のですが、その後、藤井棋聖が攻めを開始した時から動きが速くなり、藤井棋聖が優勢に

進めました。しかし、121手目の2一銀打ちが悪かったようで、一気に木村王位が息を

吹き返し、藤井棋聖の攻撃を防いで行きます。一時は藤井棋聖の攻めが途切れる可能性が

あり、負けるかもしれないと瞬間思いましたが、藤井棋聖は冷静でしぶとかったです。

結果は攻撃を絶やすことなく藤井棋聖が攻めきりました。

2時間ほど攻守の妙手が放たれ続け、よくこんな手があるものだと感心しながら、

ハラハラドキドキの一戦でした。

勝利した藤井棋聖の攻めの手筋も凄かったですが、千駄ヶ谷の受け師の異名を持つ

木村王位の粘り強さも驚きでした。

これで藤井棋聖が3連勝で王位タイトル獲得及び八段への昇段に王手をかけました。

実現すればいずれも最年少記録になります。

連日のコロナウイルス感染情報でTV報道は暗い気分になりますが、藤井棋聖の快進撃が

我々を癒やしてくれているように思います。

第4局は8月18・19日に福岡県で開催されます。7番勝負の最後まで見たい気分も

ありますが、今回は4連勝で藤井棋聖にタイトルを獲得してほしいと思います。

コロナウイルスを吹き飛ばすためにも応援したいですね!

東京にある元号名通り!

東京にある元号名通り!

東京には通称が元号名の幹線通りがあります。

それは明治通りと昭和通りです。大正通りはあるのかも含め由来を調べてみました。

関東大震災後の1927年に東京都で3本の道路が計画されました。

明治通りは、港区南麻布2丁目から渋谷区、新宿区、豊島区、北区、荒川区、台東区、

墨田区を経由して江東区夢の島に至る総延長約33.3kmの環状5号線で、環七や

環八よりも先に整備された道路です。

明治時代に整備された道路ではなく、他の道路のように公募された通称ではないので、

名付けの由来が不明なのですが、明治神宮の近くを通るためという説が有力なようです。

残りの2本のうち一本は昭和通りですが、もう一本は現在別名で呼ばれる大正通りです。

両方とも同時期の計画で昭和通りを南北に走る第1号幹線、大正通りを平行に走る

第2号幹線として計画されました。

昭和通りは台東区根岸と港区新橋を結ぶ延長8kmの道路です。

大正通りは、隅田川に架かる両国橋から、皇居の北側の北の丸公園の北を通り、

新宿駅の北の大ガードに至る延長8kmの道路です。

この第1号幹線と第2号幹線の開通にあたって道路に通称を付けることになり、

現在の毎日新聞社が公募を行った結果、昭和通りと大正通りに決定されました。

その後、昭和通りは定着しましたが、大正通りは定着しなかったのです。

1962年に東京都が都道の愛称を制定したときに、残念ながら大正通りは選ばれず、

靖国通りとなりました。

靖国通りが大正通りとは知りませんでしたが、個人的には大正通りが良いと感じます。

明治、大正、昭和となれば、平成はどうなのだろうと疑問に思います。

結論からいうと平成通りはあるのです。東京証券取引所の前を起点に、築地の晴海通り

まで約1.9kmの道路で、1989年(平成元年)に中央区が通称を定めました。

最後に令和ですが、東京都ではまだこの通称の道路はありません。

近々定められるのではないでしょうか?

ピアノとチェンバロ!

ピアノとチェンバロ!

グランドピアノとチェンバロの形は似ています。

|

|

歴史的にはチェンバロが14世紀末に誕生し、ピアノがその後16世紀末に生まれて、

その後、音のダイナミックレンジが広かったので、追い越してしまった歴史があるのです。

楽器ピアノの正式名称を知っていますか?

イタリア語なのですが「クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ」と称します。

意味は「弱い音と強い音の出るチェンバロ」です。

以前イタリアに滞在していた時は、ピアノのことをピノフォルテと教えられましたが、

正式にはこんなに長い名前で、チェンバロと関係があったとは知りませんでした。

一見似ているような2つの楽器ですが、根本的な違いがあります。

ピアノは鍵盤を押すとハンマーが弦を叩いて音を鳴らす「打弦楽器」ですが、

チェンバロはピックが上下して弦を弾く「撥弦楽器」で、音を出す仕組みが違うのです。

ピノにはペダルがありますが、チェンバロにはないのも大きな違いです。

音の伸ばし具合を調節することや、小さくするようなことができないので、

ピアノが重宝がられ、チェンバロが衰退したと言われています。

しかしながら、歴史はよみがえるではありませんが、現代音楽などで、その格調高い音に

注目して積極的に取り入れている奏者も出てきているそうです。