世界三大がっかり名所・日本は?

世界三大がっかり名所・日本は?

世界のいろいろな国を観光で訪問すると、感動するところやがっかりするところがあります。感動するのはそれぞれの方の興味によって異なるようですが、期待外れでがっかりする場所は共通しているようです。

その場所とは次の3つだそうです。

・シンガポールのマーライオン

・ブリュッセルの小便小僧

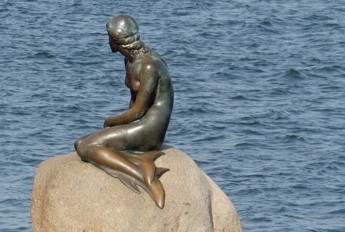

・コペンハーゲンの人魚像

それでは日本にある三大がっかり名所は次のうちのどれでしょうか?

① 京都タワー

② 札幌時計台

③ 沖縄守礼門

④ 大坂仁徳天皇陵

⑤ 高知はりまや橋

⑥ 名古屋テレビ塔

⑦ 長崎オランダ坂

一般的な答えは、②、⑤、及び③か⑦のようですが、皆さんの評価は如何でしょうか?

小惑星2019OK・地球近くを通過!

小惑星2019OK・地球近くを通過!

7月25日に100mほどの小惑星2019OKが地球から約6万5000キロメートルの場所を通過したそうです。6万5000キロメートルというのは地球と月の距離の1/6に相当します。この事実が公表されたのは8月2日でした。100メートルレベルの小惑星が地球に落下すると一つの都市全体に甚大な被害をもたらすので「シティ・キラー」と呼ばれています。

ニュースではあまり伝えられませんが、地球には様々な小惑星が来ています。ごく小さいものは大気圏で燃え尽きてしまうので被害には至っていません。1km級以上の惑星についてはほとんどが発見されていますが、シティ・キラー級になると80%は未発見だそうで、合計3万個ほどあると見積もられています。さらに、シティ・キラーが地球に衝突する確率は10万年に1回とされているので、いつ来るかがわかっていません。東京大学木曽観測所の超広視野CMOSカメラ「トモエゴゼン」が観測を始めていて、すでに10m級の地球接近小惑星を発見する成果を上げています。従い、今後発見する確率は飛躍的に上がると思いますが、最後の問題はその小惑星の落下をどのように防ぐかという点です。アルマゲドンのような映画の世界は実現が難しそうなので、どのような対策を立てているのでしょうか?

みなとみらいの花火!

みなとみらいの花火!

みなとみらいで花火をやるとのことで行ってきました。みなとみらいは開発がどんどん進み、ウオーターフロントの高級そうなマンションが立ち並んでいます。隅田川とか二子玉ほどの観客は集まらなかったのですが、それでも相当の観客が参集しました。一つ残念だったのは19:30分からわずか30分の時間だったこと。

|

|

それでも、3尺玉と思われる花火が空高く登り、きれいな色で花を咲かせます。花がひらいた後でドーンという音が聞こえるのですが、その数秒後に、もう一度ドーンと言う音が別方向から聞こえて来ます。なんとウオーターフロントマンションで反響しているのです。マンションが震えているのではないかと思うくらいの大きい音でした。補聴器に反響音抑制と言う機能がありますが、それを備えている補聴器でも、あの反響音は押さえられないのではと思えるような迫力のある音でした。

終了後、徒歩で横浜に向かいましたが、花火にお客さんを奪われた巨大アンパンマンが悲しそうな顔で立っているのが印象的でした!

根津美術館!

根津美術館!

沢山の外国人が訪れる美術館として有名な根津美術館。35度を超える炎天下、渋谷から徒歩で訪れてみました。表参道交差点を右に曲がり8分ほど歩いた先にひっそりとたたずんでいる感じです。根津美術館の看板があるところから入り、右に曲がって、竹で作られた回廊を行くと美術館の入り口があります。

|

|

根津美術館は、東武鉄道の社長などを務めた実業家・初代根津嘉一郎(1860~1940年)が蒐集した日本・東洋の古美術品コレクションを保存し、展示するためにつくられた美術館です。

現在の建物は2006年から3年半かけて造られたもので展示室は6部屋あります。

1940年に財団が設立された時は所蔵品の数は4,643点でしたが、2016年3月時点で7,420点に増え、国宝7件、重要文化財87件、重要美術品94件がふくまれています。

7月25日~8月25日の間、展示室1・2で「優しいほとけ・怖いほとけ」企画展が開催されていました。鎌倉~江戸時代の木彫と絵画を中心に優しく導く如来や菩薩、厳しく戒める明王や天のさまざまな救済のすがたをみることが出来ました。

「如来」は悟りの境地を体現し、「菩薩」は慈悲の心で救済し、「天」は仏教世界を外敵から守り、「愛染明王」は人間の愛欲を表し、「明王」は超強力パワーで悪を滅ぼすのだそうです。

また、同時開催として展示室3は仏教美術の魅力、展示室4は古代中国の青銅器、展示室5は鍋島の小品、展示室6は納涼の茶というテーマで美術品が展示されていました。展示室6に入る直前の特別ケースにはイギリスの宝飾時計が3つ飾られていました。ここだけが華やかな印象でした。

普段は喧噪な世の中に暮らしている者として、このように素晴らしい美術品とふれあい、館内にある庭園に立ち入ると、心身が清められる感覚を覚えました。

高尾山・登頂!

高尾山・登頂!

7月30日、標高599.3メートルの高尾山に登ってきました。

新宿から京王線特急で47分しかかからず、気軽に行ける人気の山です。

火曜日だったせいか、あまり混んでいませんでした。約半分が外国人のような印象でした。

昔一度登ったことがあるのですが、あまり記憶に残っていないので、なんとなく初めての登山をしている気分でした。登るコースは5つありますが、今回は最もわかりやすい1号路を登りました。コース全体が舗装されているとのことで楽勝と思っていましたが、坂が急で結構きつかったです。ケーブルカー駅から頂上まで3.8キロメートルの道のりで標高差はわずか407メートルですが、1時間半ほどかかってしまいました。気温も30度を超えていたので汗びっしょりです!

下りは違うコースと考え、沢下りの6号路にしました。沢下りは初めての経験でしたが、日光が遮られているのであまり汗もかかず、1時間15分で登山口駅までたどり着くことが出来ました。高尾山は立派な杉があることでも有名らしく、登り途中に出迎えてくれた蛸杉は根っこが蛸の頭のような形をしていて目を引きました。また樹齢1000年もある杉並木もありました。

|

|

こんなに短時間で行けるなら、何度も行っていろいろなルートを体験しようと思いました。

次回は尾根伝いに登る稲荷山コースに挑戦です!

『自由電子』が金属の特性を創る?

『自由電子』が金属の特性を創る?

金属のイメージと言われて想像するのは、①光っていること、②電流を通すこと、③ひんやり冷たいことでしょうか。

様々な金属がありますが、全て原子が規則正しく整列しています。金属の種類によって整列の状態が異なっているだけです。

ここまでは。ほとんどの人が知っているのですが、金属の中を電子がうようよ泳ぎっ廻っていることは余り知られていません。これを『自由電子』と呼びます。別の言い方をすると『自由電子』を持っているのが金属ということになります。

この『自由電子』は金属のイメージである①~③すべてに関わっています。

光は電磁波のことを意味します。電磁波は『自由電子』の集団に出会うと中に入ることが出来ず跳ね返されます。つまり、光が跳ね返されて光がピカピカ光るのです。

金属に電荷がかかると、力を受けた電子は一斉に移動し電流となります。『自由電子』があるために金属は電流を通すのです。

『自由電子』の集団は熱もよく伝えます。体温よりも低温の金属に触ると、指先の熱が速やかに金属内に伝わり、指先の温度が下がります。これが金属に触るとひんやり冷たく感じる理由です。

世の中にはわかっているようで、旨く説明できないことが沢山あり、これもその例だと思います。

東京の初心者登山スポット8!

東京の初心者登山スポット8!

「これなら初心者でも登れそう」と思われる山を8つ選んでみました!

① 高尾山:

東京都心からアクセスが良く、登山者数世界一の山で有名。744年開山の歴史あるパワースポットとしても知られる山です。

【標 高】599.3m

【総歩行時間】3時間55分

【所在地】東京都八王子市高尾町

【アクセス】京王線:新宿駅ー高尾山口駅最速で47分

② 二子山:

電車を降りて登山道入り口まで徒歩3分とアクセス良好です。標高はそこまで高くはありませんが、斜面が急でスリルを味わえる場所もあります。

【標 高】882.7m

【総歩行時間】3時間弱

【所在地】埼玉県秩父郡横瀬町大字芦ヶ久保

【アクセス】西武線池袋駅から1時間半の芦ヶ久保駅から徒歩3分。

③ 御岳山:

ケーブルカー御岳山駅を拠点に1時間半から3時間弱の散策ができます。東京では珍しい、沢歩きを楽しむこともできます。

【標 高】929m

【総歩行時間】約1時間半から約2時間40分

【所在地】東京都青梅市

【アクセス】JR青梅線御嶽駅からバス

④ 岩殿山:

中央線大月駅より徒歩20分とアクセスの良い岩殿山。標高はスカイツリーと同じ、634mです。

【標 高】634m

【総歩行時間】3時間弱

【所在地】山梨県大月市

【アクセス】JR中央線大月駅から徒歩20分

⑤ 大山:

別名はあめふり山と言い、その歴史は古く、大山信仰が行われていました。都心からのアクセスが良く人気の登山スポットです。

【標 高】1252m

【総歩行時間】2時間から3時間前後

【所在地】神奈川県伊勢原市、秦野市、厚木市

【アクセス】小田急伊勢原駅からバス

⑥ 金時山:

金太郎伝説で有名です。山頂まで約40分前後で登頂できる足柄側のコースや眺望の良い金時山登山口から矢倉沢経由のコースなどコースバリエーションが豊富です。

【標 高】1212m

【総歩行時間】1時間半~約3時間

【所在地】神奈川県南足柄市、足柄下郡箱根町、静岡県駿東郡小山町

【アクセス】新松田駅よりバス、箱根湯本駅からバスなど

⑦ 日の出山:

御岳山に連なる日の出山は旧道ルート、新道ルートどちらも約2時間半と登りやすく日帰り登山に最適です。

【標 高】902m

【総歩行時間】約2時間半

【所在地】東京都青梅市、西多摩郡日の出町

【アクセス】JR五日市駅からバスで20分

⑧ 三頭山:

都民の森コースが代表的なコースですが、健脚向きの5時間弱のコースもあり初心者から上級者まで日帰り登山を楽しめます。

【標 高】1531m

【総歩行時間】約1時間から約5時間

【所在地】西多摩郡奥多摩町、檜原村、山梨県上野原市、北都留郡小菅村

【アクセス】JR五日市線武蔵五日市駅からバスで75分

是非、挑戦してみてください!

シンギュラリティについて!

シンギュラリティについて!

シンギュラリティ(技術的特異点)とは、人間の脳が持つ能力(知覚・認識や、問題解決能力、感情・道徳・知能といった全ての分野)を凌駕し、最後に人間を超越する時点のことです。

この仮説は、米国の発明家・実業家・未来学者であるレイ・カーツワイル氏が2005年に出版した『シンギュラリティは近い』で記述され、一気に広まりました。

同氏は、生物やテクノロジーの進化の歴史を、段階ごとに6つの期間(エポック)に分けています。

・エポック1: 物理と化学(原子から始まる情報の体系化と進化)

・エポック2: 生命とDNA(生命の誕生と進化)

・エポック3: 脳(知能・思考の誕生)

・エポック4: テクノロジー(人類の誕生から現在に至るまで、進化を直線的~指数関数的に継続)

・エポック5: 2045年頃、人間のテクノロジーと人間の知能が融合するシンギュラリティ開始)

・エポック6: 人間由来の生物的な知能と、テクノロジー由来の新しい非生物的な知能が合体し、すばらしい知能体へと変容)

さらに同氏は2005年に未来を予測しています。現在までの予測はかなり当たっています。

① 2010年代:

・コンピュータは小さくなり、日常生活に組み入れられる。

・ブロードバンドインターネット接続は、ほとんどどこでも利用できるようになる。

・バーチャルリアリティの生成や、ユーザーの網膜上にビームの映像が投影される眼鏡の登場。

・外国語で話される言葉は眼鏡をかけているユーザーへ字幕のように表示される。

・VR眼鏡の登場。

・・さまざまな日常のタスクでユーザーを助けることができる「バーチャルアシスタント」プログラムを搭載したコンピュータの登場。

・・携帯電話は、衣類に組み込まれ、ユーザーの耳に直接音を投影することができるようになる。

② 2015年:

・家庭用ロボットが家を掃除している可能性がある。

③ 2018年:

・10TBのメモリ(人間の脳のメモリ容量に相当)が1000ドルで購入できる。

④ 2020年代:

・・遺伝学・バイオテクノロジーにおける革命はそのピークに到達する。

・・2020年代の間に、人間は自分の遺伝子を変化させる手段を持つことになるだけではなく、「デザイナーベビー」は自分の皮膚細胞

を若々しい他の細胞に形質転換することによって、自分の身体の組織や臓器のすべての若返りが実現可能になる。

・・人々は根本的に平均寿命を延長し、病気や老化から離れて自分の生化学を「再プログラム」することができるようになる。

・・ナノテクノロジーの革命が開始される10年、また、ロボットが人工知能テストを通過して、教育を受けた人間と同等の知性になる。

・・1000ドルのパーソナルコンピュータは人間の知性を真似るために必要なハードウェア性能を持っている。

・・サイズが100ナノメートル未満のコンピュータが可能になる。

・・最初の実用的なナノマシンが、医療目的のために使用される。

・・人間の脳全体の正確なコンピュータシミュレーションが実現する。

・・血流に入ることができるナノボットは、この10年の終わりまでに存在することになる。

・・この10年の後半では、仮想現実は、本当の現実と区別がつかないほど高品質になる。

⑤ 2025年:

・一部の軍事無人偵察機や陸上車両は、100%コンピュータ制御される。

⑥ 2030年代:

・精神転送は成功し、人間がソフトウェアベースになる。

・・ナノマシンは、脳内に直接挿入することができ、脳細胞と相互作用することができる。その結果、真のバーチャルリアリティが、外部

機器を必要とせずに生成することができる。

・・記憶用脳ナノボット、または「経験ビーマー」として知られている人間の日常生活のリアルタイム情報脳伝送を使用して、他人の感覚

を「リモート体験」できるようになる。

・・人々の脳内のナノマシンは脳の認知、メモリ・感覚機能を拡張することができる。

・・ナノテクノロジーは人の知性、記憶や人格の基礎を変え、人々は自分の脳内の神経接続を自由に変更できる。

⑦ 2040年代:

・人々はマトリックスのように仮想現実で時間の大半を過ごすようになる。

・「フォグレット」(人体をとりまくナノマシン群のことで、人間の外見を自由に変化させる)が使用されている。

⑧ 2045年:

・シンギュラリティ開始。

・・1000ドルのコンピューターは全ての人間を合わせたより知的である。これは低級のコンピュータであっても人間よりはるかに賢い

ことを意味する。

・・技術的特異点、人工知能は地球上で最も賢く最も有能な生命体としての人間を上回るように発生する。技術開発は、自ら考え、行動し、

通常の人間には何が起こっているのか理解できないほど迅速に相互通信できるマシンによって引き継がる。マシンは、AI自らの手でそ

れぞれの新しい世代が迅速に開発される、自己改善サイクルの「暴走反応」に入る。これ以降、技術の進歩は、マシンの制御下におか

れ、爆発的であるため、正確に(それゆえ「特異点」という)予測することはできない。特異点は永遠に人類の歴史の進路を変更する

非常に破壊的、世界的な変化を起こすイベントとなる。暴力的なマシンによって人類が絶滅させられる可能性は、人間と機械の間の明

確な区別はもはやサイボーグ化で強化された人間とコンピューターにアップロードされた人間の存在のおかげでほとんどありえない。

・・「真に生きるに値する時代」の到来。

⑨ ポスト2045年:

・・ 宇宙の覚醒が起こる。AIは"最大速度"(光速に限りなく近いかもしくは超光速)で全宇宙に進出する。その速度はAIが光速の限界

を回避する技術を発見できるかどうかによる。

⑩ 2100年:

・・人々は過去の人間が記憶のバックアップを取らず生きていたことにひどく驚くようになる。

・・人間の知能は数千億倍まで拡張されている。

2100年以降まで予測しているレイ・カーツワイル氏の言っていることが本当になるのでしょうか?

2019第2四半期・補聴器出荷台数!

2019第2四半期・補聴器出荷台数!

日本補聴器工業会が2019年第2四半期の補聴器出荷台数を発表しました。

本サイトは「明るく楽しく補聴器をつける時代の到来」を目指しています。その第一歩として今年中に60万台の出荷を期待していることは、既にお伝えしてきました。

2019年の前半のトピックスが2つあります。

① 前半の出荷台数が296,271台になり、後半もう少しし頑張れば60万台に届きそうです。

② RIC耳かけ補聴器が大躍進しています。おそらく充電式補聴器の浸透が後押ししているとみられますが、この傾向はさらに加速するように思います。

詳細は次の通りです。

2019年 第2四半期(前年比) 1~6月(前年比)

合計 : 152,612(103%) 296,271(102.8%)

ポケット型 : 4、230(86%) 8,293(85%)

耳かけ型 : 44,054(97%) 88,563(99%)

RIC型 : 60,783(118%) 112,342(116%)

メガネ型 : 102(101%) 170(108%)

耳あな型 : 38,584(95%) 76,303(95%)

既成耳あな型: 4,859(87%) 10,600(87%)

1~6月構成比 2019年 2018年

ポケット型 : 8,293(2.8%) 9,723(3.3%)

耳かけ型 : 88,563(29.9%) 89,486(31.1%)

RIC型 : 112,342(37.9%)96,502(33.5%)

メガネ型 : 170(0.1%) 157(0.1%)

耳あな型 : 76,303(25.7%) 80,070(27.8%)

既成耳あな型: 10,600(3.6%) 12,170(4.2%)

今年のコメ不足は起こるか?

今年のコメ不足は起こるか?

1993年にエクアドルに駐在していた時に、日本ではコメの大凶作が発生しました。東日本の太平洋側、とくに東北地方の大冷害、そして西日本は台風の被害などのために、全国的に冷夏になったことが原因でした。当時、エクアドルに駐在している我々に対しては、安い価格で日本食を送ってくれる社内制度があり、頻繁に活用していました。特にコメは重要でいつも補充していた様に思います。購入できる米はもちろん国産100%でした。住んでいたのが海抜3000メートルのキトですから、電気ガマの焚き時間調整が多少問題でしたが、慣れれば問題なく、保温状態で数日は十分食べることが出来ました。ところが、大凶作の翌年だったと思いますが、日本米の不足で、送られてくる米が国産80%、タイ米20%の混合米になったのです。それを炊いた日は余り変な感じはなかったのですが、保温状態で1日経つと米の表面に黄色い色が浮き出てきて、なんとなく変な臭いも感じました。あとで考えるとこれがタイ米の効果というか影響だったのです。

気象庁によると、東京都心は7月16日まで20日連続で、日照が1日3時間未満を記録しました。これは1961年の観測開始以来の出来事で、17日連続で最長記録だった1988年を上回っているそうです。さらに、東海から東京、北関東、東北までの太平洋側の地域は記録的な日照不足が続いています。ちょうど栄養成長期にあたる出穂前に日照不足が続いているので、生育に影響が出ている可能性があります。

1993年と同じようにならないことを祈るばかりです!