ネギ!

ネギ!

様々な食べ物に合わせて食べているネギはいろいろな効能があります。

スーパーに行くといろいろなネギが売られています。大雑把に分けると白「根深」ネギと青「葉」ネギがあります。白ネギには千住ネギ、下仁田ネギ、赤ネギ、曲りネギ、などがあり、青ネギには九条ネギ、小ネギ、ワキゲなどがあります。昔から白ネギは関東、青ネギは関西と言われるくらい、地域によって好みが分れています。

日本はメキシコに次いで世界第2位の生産国です。国内で見ると関東が主な生産県になっています。千葉、埼玉、茨城、北海道、群馬の順です。

栄養素で比較すると、青ネギの法が白ネギより全ての栄養素で含まれる量が勝っています。

ネギの効能はなんといってもアリシン(硫化アリル)です。

風邪、抗炎症作用、抗酸化作用、ストレス、老化、疲労回復、コレステロール抑制、殺菌作用の効果があると言われています。

こんなに効能があるネギですが、食べ過ぎは2つ問題があります。

① 食べ過ぎることで胃を刺激し過ぎてしまい、炎症が起きる可能性です。

② ねぎの食べ過ぎによる口臭や体臭です。

ネギは刻んで食べますが、刻むほどアリシンが出てくるので理に適っています。

食べ過ぎに注意して、ネギの効能を活用しましょう!

人間の食料を支えるミツバチが激減!

人間の食料を支えるミツバチが激減!

ミツバチは受粉をすることで、アーモンド、ベリー、チョコレート、リンゴ、ナシ、カボチャ、タマネギ、キュウリ、キャベツなどの果物、野菜、ナッツの生産にとても重要な役割を果たしています。特に、アーモンドの受粉は完全にハチ(飼育されているミツバチと野生のハチ)に依存しています。米国のカリフォルニア州は世界のアーモンドの80%を生産していて、その生産量を維持するためには、毎年130万のミツバチのコロニー(女王バチ)が必要です。ところが、ミツバチのコロニーは毎年減少していて、今日では、アメリカ全体はミツバチのコロニーは250万しかいないそうです。これは1940年代の半分にも満たない数です。昨年が特にひどく、アメリカの養蜂家が管理するハチのコロニーの40.7%が消滅したとのことです。

科学者はハチの消滅原因をまだ解明したわけではないのですが、有力な原因は病原体、害虫、ストレス、農薬の4つに分類されると考えています。このままでは、我々の好きな食べ物が入手困難になり、値段が上がるかもしれないし、あるいはなくなってしまうかもしれないので、早く原因を究明して、ミツバチのコロニー増加を実現してほしいと思います。

3回目の高尾山!

盛り上がってきたラグビーW杯!

盛り上がってきたラグビーW杯!

いよいよ1ヶ月後に始まるラグビーW杯は、各国がメンバー発表をし始めています。つい先日、ウェールズがイングランドを破り、はじめてワールドランク1位になりました。日本も昨日から網走でメンバー選定の最終合宿をしています。今月末には31人のメンバーが明らかになりますが、選考に漏れた選手達は少しかわいそうな気もします。

そのような状況下、本大会には別の意味で凄い強豪国が続々結集することがわかりました。

ラグビーの試合を観戦するための文化はビールだそうです。日本国民1人あたりの年間ビール消費量は40.1リットルだそうですが、世界ランク1位~7位までの国の消費量は

比較にならないくらい凄いです。

ニュージーランド:65.4リットル

ウェールズ :66.5

アイルランド :94.9

イングランド :66.5

南アフィリカ :58.6

オーストラリア :71.2

スコットランド :66.5

このようにとんでもない消費量をこなす国々の応援団及び観光客が日本に結集するのです。

全く知りませんでしたが、試合会場ではスポンサーのハイネケンが独占販売をしています。日本では製造・販売をキリンビールが受け持っているので、大会期間中のハイネケンの販売目標を70%アップに設定しているそうです。大会期間中日本に滞在する観光客はどのくらいになるのかわかりませんが、会場だけでなく、そこら中の飲食店で消費されるビールのボリュームに対し、アサヒ・サッポロ・サントリーも手ぐすね引いて待ち構えているのではないでしょうか?

京都五山送り火!

京都五山送り火!

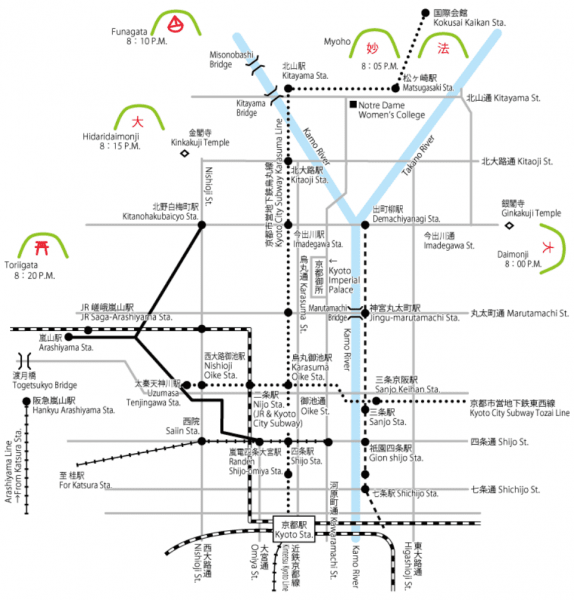

8月16日に沢山の観光客が見守る中、お盆の精霊を送る伝統行事の京都五山送り火が開催されました。これらの送り火はすべて京都市登録無形民俗文化財だそうです。

午後8時0分:東山の如意ヶ嶽(大文字山)の「大文字」に点火。

午後8時5分:松ケ崎の西山(万灯籠山)の「妙」と松ケ崎の東山(大黒天山)の「法」に点火。

午後8時10分:西賀茂の船山の「舟形」に点火。

午後8時15分:大北山の大文字山の「左大文字」に点火。

午後8時20分:嵯峨鳥居本の曼荼羅山の「鳥居形」に点火。

点火時間は全て約30分だそうです。

このような伝統行事は東京にはないので、京都の伝統行事を日本全国で守って行く必要があるのではないでしょうか?次の画像で五山の場所がよくわかります。

白内障について

白内障について

最近、視力が低下しているように思えるので、世間で話題になっている白内障について調べてみました。

① 白内障になる原因:

老化、外傷・糖尿病性・アトピーなどの皮膚炎、パソコン・携帯電話・電子レンジなどの電化製品から出る電磁波や紫外線、等々、様々な原因があるようです。その中で注目したいのは、老化が90%を占めていることです。

② 白内障の症状:

白内障は水晶体を構成するタンパク質の一部が変性して濁る病気です。その結果、光に乱反射が生じて網膜に鮮明な像を結べなくなり、ものの見え方に支障が出てきて視力を低下させます。濁りの色は、白内障の進行によって徐々に変わっていきます。初期は白濁や乳白色ですが、進行すると黄色味を帯びた濁りになり、さらに悪化すると茶色、黒色へと変色します。

③ 老化による白内障の原因:

呼吸によって体内に取り入れられた酸素は血液に入り、栄養分とともに細胞へと運ばれていきます。酸素は細胞内で栄養分をエネルギーに変えるために必要不可欠のものですが、その過程で酸素に触れた細胞膜,DNAなどが酸化します。通常は、人間の細胞にある天然の酸化防止剤カルノシンが酸化を防いでいるのですが、加齢によりカルノシンが減退し、酸化した細胞という老化により、水晶体のたんぱく質が傷つき白く濁っていき最終的には失明にまで至る症状です。

④ 白内障治療:

白内障治療に使われる点眼薬や内服薬は白内障の進行を遅らせるためだけのものです。

現時点では、白内障を完全に治すには、白内障手術を受ける以外に方法はありません。

現在の白内障手術は、主に「超音波乳化吸引術+眼内レンズ挿入術」という方法で行われています。

超音波乳化吸引術とは、超音波で水晶体を砕き、砕いたものを吸引して濁りを取り除くという内容です。

眼内レンズ挿入術とは、取り除いた水晶体の代わりに眼内レンズを入れることです。

眼科学会全体が同じ見解を持つ「現在の最善の手術方法」として確立しているようで、日本全国のどの眼科へ行っても、一定の質を担保した白内障手術を受けられる状態になっています。

⑤ 白内障手術の課題:

課題は眼内に挿入されるレンズのようです。新しい機能を持った製品が次々と開発される中、眼科医はそれぞれの有効性や安全性を注意深く検討し、実際の手術で取り入れるものを選んでいます。そのため、最もオーソドックスな「単焦点眼内レンズ」のみを扱っているところもある一方、日本ではまだ使用例の少ない、最新型の海外製品を独自で取り寄せて治療に用いているところもあり、使用する眼内レンズの種類は、病院やクリニックによってまちまちなのが現状です。

手術後の問題が発生しないように、病院やクリニックの情報を集めたり、受診した際に直接聞いてみたりするなどした上で、自ら使用可能な眼内レンズの種類を確認し、判断することが大切だと言われています。

名字の話!

名字の話!

① 2019年3月時点の政府発表統計および全国電話帳データによると次の名字が上位20位までを占めています。

伊藤、井上、加藤、木村、小林、斎藤、佐々木、佐藤、清水、鈴木、高橋、田中、中村、

林、松本、山口、山田、山本、吉田、渡辺。

この中で1位から10位を当ててください。(答えは下にあります)。尚、順位は時によって変化しているようなので、2019年3月現在であることを知っておいてください。

② 日本で5家族以下しかない名字の中で、読みにくい名字を集めてみました。全て読めたら大したものだと思います。(答えは下にあります)。

A:奉日本

B:邪答院

C:御薬袋

D:小浮気

E:凸守

F:雲母

G:勘解由小路

H:七五三田

① の答え:1位から佐藤、鈴木、高橋、田中、伊藤、渡辺、山本、中村、小林、加藤

② の答え:A:たかもと、B:けいとういん、C:みない、D:おぶき、E:でこもり

F:きらら、G:かでのこうじ、H:しめた

スケールの違うアメリカの農業!

スケールの違うアメリカの農業!

国土の広さが日本とは比較にならないことが主要因の一つではありますが、アメリカの農業は日本とスケールが違います。いくつか特徴を見てみましょう!

① 国内総生産(GDP)額は2017年時点で約115兆円です。これは

GDPで世界16位のインドネシアより上になります。

② 200万以上の農場があります。しかし、1935年では700万以上の農

場があったそうです。就業人口は牧場を出働く人も含め約260万人で全

人口の1.3%に過ぎません。

③ アメリカが輸出する大豆の約60%は中国へ送られています。米中貿易摩擦で

どの程度の影響が出るのか注目されます。

④ 近い将来、IoTの新たな技術によって、貼られたラベルをスキャンすれ

ば、野菜でも果物でもその履歴が追跡できるようになるそうです。

⑤ アラスカとハワイを除くアメリカ本土の面積の48である7億8100万

エーカー(約320万平方キロメートル)は、家畜を養うために使われて

いて、これはほぼインドの面積と同じです。

アメリカの人口は日本の3倍弱ですから、農業生産も面積もそれに比例すると思いきや,全く規模が違います!

アスタキサンチンとは何?

アスタキサンチンとは何?

アスタキサンチンには脂質の酸化を抑える抗酸化作用があり、その作用はビタミンEの1000倍ともいわれています。人間は自ら生成することとは出来ないので外部から摂取しなければなりません。どこにあるかというと、カニの甲羅やエビの殻にあります。元々はヘマトコッカスという藻がアスタキサンチンを持っています。このヘマトコッカスを捕食したプランクトンがエビやカニのエサになるという食物連鎖によって、エビやカニにアスタキサンチンが含まれるようになるのです。

カニやエビを茹でると甲羅や殻が赤く変色しますが、これもアスタキサンチンによるものです。アスタキサンチンは元々赤色ですが、たんぱく質に付着することで青灰色になっています。しかし、茹でることで、たんぱく質から分離して元の赤色に戻るという仕組みです。本来白身魚の鮭の身がピンク色なのもアスタキサンチンによるものです。

もう一つ健康に有力な成分があります。甲羅や殻の主成分は、キチン・キトサンとよばれる多糖類の一種ですが、これを精製処理することで、キトサンだけを取り出すことが出来ます。キトサンは悪玉コレステロールの低下作用、高血圧、動脈硬化、肥満、糖尿病などの生活習慣予防効果が期待されていて、サプリメントなどの健康食品にも使用されています。

アスタキサンチンやキトサンが含まれている甲羅や殻を何とか摂取したいところですが、硬くてなかなか摂取することができません。カニの甲羅を食べるのはあきらめざるを得ないとしても、エビの殻ならパリパリに焼いて食べることができるのではないでしょうか?にんにくとバターで香ばしく焼き上げ、カリカリになった殻をせんべいの感覚で食べてみては如何でしょうか?

味が変化していくナチュラルチーズ!

味が変化していくナチュラルチーズ!

日本のチーズ消費が増えているそうです。2018年に「カマンベールに認知症予防効果」や「ブルーチーズに血管年齢若返り効果」などカテゴリーごとの機能面についてなどの健康効果報道を追い風に中高年層の消費が拡大しました。2017年度と比較すると、ナチュラルチーズで3.7%増の21万367トン、プロセスチーズで4.5%増の14万2563トンとなりました。

ナチュラルチーズは加熱処理を加えていない、まだ発酵が進んでいるチーズのことで、プロセスチーズはナチュラルチーズを加熱し再度固めたチーズです。一番の違いは「味の変化」です。ナチュラルチーズは加熱処理をしていないので発酵に必要な菌がまだ存在しており、冷蔵庫で保存していても発酵が進み味が変化していきます。プロセスチーズにはそれがありません。

今回はナチュラルチーズについて掲載します。

種類と代表的な名前をまとめてみました。

種類 名前

フレッシュタイプ モッツァレラ

マスカルポーネ

リコッタ

ウォッシュタイプ ルイ

マニゴーディン

マロワル

ハードタイプ イベリコ

パルミジャーノ

セミハードタイプ チェダー

ゴーダ

ペパージャック

青カビタイプ ゴルゴンゾーラ

ロックフォール

ブルー・デ・バスク

白カビタイプ バラカ

ブリー

シューブルタイプ バラット

ヴァランセ

ピコドン

それぞれのタイプやチーズについて一言コメントを記載します。

フレッシュタイプ:熟成させないのでクセが少なく、料理に最適なチーズです。

モッツァレラ:本来は水牛の乳で作られますが、とても高価なので、牛の乳で代用したものが主流になっています。

マスカルポーネ:なめらかなペースト状で、硬めの生クリームのような食感と、酸味と甘みが抑えられた甘みとコクが特徴的です。

リコッタ:リコッタ(二度煮詰め)しているので、とても脂肪分が少なく健康志向の方に好まれるチーズです。

ウォッシュタイプ:塩水などで洗って作ります。匂いについて好き嫌いが一番別れる種類です。

ルイ:フランス ブルゴーニュ地方のチーズで、乳酸菌を使用して熟成しており、燻製のような刺激臭がします。

マニゴーディン:フランス サヴォア地方のマニゴ谷というところで製造されているのでこの名前がついています。臭いはきついです

が、トロリとした舌触りが美味しいチーズです。

マロワル:はっきりとした塩味、独特のクセがとても個性的でワインよりもビールに合うチーズとしても人気です。

ハードタイプ:水分含有率が38%以下のチーズの総称です。

イベリコ:スペイン製でヒツジ、ヤギ、牛のミルクを混ぜて製造されています。クセがなく、ヒツジミルクのコクと、牛乳の甘さが合

わさったクリーミーな味わいです。

パルミジャーノ:イタリアチーズの王様とも言われており、その見た目通り、とても硬いです。

セミハードタイプ:水分含有率38%~46%のハードタイプよりも少し水分の多いチーズです。保存性が高く、発酵が比較的ゆっく

りと進むので味が変わりにくく、また自己主張が少ないです。

チェダー:元来はイングランドのサマセット州チェダーで作られていましたが、現在は世界中で製造されています。はっきりとした

刺激の強い味が特徴です。

ゴーダ:オランダ・ロッテルダム近郊の町ゴーダで作られていました。オランダのチーズ生産量の60%を占めています。クセが少

なく、マイルドで日本人には比較的親しまれているチーズです。

ペパージャック:アメリカ ウイスコンシン州で作られているモントレージャックというプレーンなチーズにブラックペッパーなど

数種の香辛料を練りこんだチーズです。

青カビタイプ:2000年以上の歴史を持つチーズです。フランス最古のチーズとも言われ、ローマ貴族もワイン片手に青カビチーズ

を楽しんだと言われています。

ゴルゴンゾーラ:イタリアのロンバルディア州のゴルゴンゾーラ村で作られているチーズです。三大ブルーチーズのひとつでもあり、

青カビチーズの代表格です。

ロックフォール:2000年以上の歴史があるフランス最古のチーズです。「チーズの王」「チーズの皇帝」などと揶揄されることが多く、そのしっかりとした旨みと塩味、なめらかな舌触りと口溶けは絶品です。

ブルー・デ・バスク:フランスとスペインの国境付近のバスク地方で作られていることからこの名前がつきました。青カビ由来の辛味もありますが、それ以上にチーズ自体の風味が特徴的です。

白カビタイプ:青カビチーズよりも歴史は浅いですが、1000年ほどの歴史があります。独特の舌触りとマイルドな味が特徴的です。

カマンベール:日本人の舌には最も合うチーズと言われています。

バラカ:フランス イル・ド・フランス地方産です。フランスでは縁起が良いとされている馬の蹄型で、贈り物などに使われることも

多いチーズです。

ブリー:1000年以上前から作られているフランスのブリー地方の白カビチーズです。クセは少なくとても濃厚な味わいです。

シューブルタイプ:シューブルー(山羊乳)を使用したチーズです。クセがあり、苦手な方も多いようです。しかし、多くのチーズ好きは最終的にシューブルに行き着くと言われており、そういう意味では究極のチーズなのかもしれません。

バラット:フランスのアキテーヌ地方のチーズです。チーズというよりも、固めのヨーグルトのような味と食感です。

ヴァランセ:フランス中心部ヴィランセ村で作られているチーズです。表面の黒いのは木灰できつい匂いを抑えるためにまぶしてあります。熟成すると酸味が弱まり、甘味とナッツの香りがします。

ピコドン:フランスのロール・アルプ地方で作られているチーズ。中世プロヴァンス語の「辛い」を意味する「ピカン」と「甘い」を意味する「ドゥ」を合わせたのが名前の由来で、熟成が浅い時は甘く、熟成が進むと辛くなります。

上記の通り、様々なチーズがありますが、個人的にはシューブルタイプに挑戦してみようと思います。