チーズの話!

チーズの話!

チーズの専門店に行くと、様々なチーズが店頭に置かれていて目が回りそうな気分になります。思い浮かぶだけで名前をあげてみると、グリエール、エーメンタール、ゴーダ、チェダー、モッザレラ、パルミジャーノ、ペッコリーノ、ゴルゴンゾーラ。ロックフォール、カマンベールぐらいしか出てきませんが、店頭にはその何倍もの種類があります。

チーズが日本に入ってきた記録としては、6世紀に百済から仏教と一緒に入ってきた「酥(そ)」と17世紀にオランダから入ってきた「ゴーダ」がありますが、いずれも普及はしませんでした。日本で定着したのは明治時代で北海道が発祥の地と言われています。1963年に学校給食でプロセスチーズが正式に採用されて、一気に普及したのです。

大きく分けるとナチュラルチーズとプロセスチーズに分けられます。プロセスチーズはナチュラルチーズを一度粉砕して加熱して固め直したものです。

ナチュラルチーズの種類については、日本にあるチーズプロフェショナル協会が7種類に分類しています。

① フレッシュ:

発酵時間が短く、モッザレラやカッテージが入っています。

② セミハード:

非加熱でゴーダが入ります。

③ ハード:

加熱書士を加えるので熟成は進まないですが保存がききます、チェダーが

入ります。

④ 白カビ:

乳酸菌と白カビを使います。カマンベールが入ります。

⑤ 青カビ:

乳酸菌と青カビを使います。ロックフォールやゴルゴンゾーラが入ります。

⑥ シェーブル:

ヤギの乳使ったチーズです。バランセが入ります。

⑦ ウォッシュ:

表皮を塩水やアルコール飲料で洗ったチーズです。リバロが入ります。

上記で気が付くと思いますが、ハードのチェダーチーズはナチュラルチーズですが、その後加熱するのでプロセスチーズと言えるかもしれません。

余談ですが、「フレンチ・パラドックス」という言葉があるそうですがご存知ですか?

フランス人はバターや生クリームたっぷりの食事を取っているしワインもたくさん飲んでいるのに健康だし、太っていません。同じような生活をして肥満が社会問題になってしまうアメリカなどで、この一見すると矛盾する現象を「フレンチ・パラドックス」と呼んでいるそうです。イタリア人もフランス人と同じような食生活をしていますが、南に行けば行くほど、イタリアン・パラドックスは発生しません。おそらく、気温(寒さ)の違いではないでしょうか?

地球温暖化によりグリーンランド氷床が全て溶けたら?

地球温暖化によりグリーンランド氷床が全て溶けたら?

アメリカ科学アカデミーの機関誌によると、20年前は1年間に500億トンの氷でしたが、2012年には4000億トンの氷が溶けて、現在も年間平均2860億トンの氷が溶けているそうです。グリーンランド氷床の広さは170万平方キロメートルで、アメリカ・テキサス州の約3倍です。また、厚さは最大約3キロメートルに及びます。

グリーンランドと南極の氷床を合わせると、世界の真水の99%以上が含まれています。

南極の氷床も同じように溶けていて、年間平均2520億トンの氷を失っています。

いずれも原因は我々の活動によって生み出される温室効果ガスですが、氷床は熱の93%を吸収するそうです。これでは氷が溶ける速度が速まるのも無理はないでしょう。

すぐに起こることはないのですが、仮にこのまま溶解が進み、グリーンランドの氷床が消失したら、海面は平均約7メートル上昇することになるそうです。海抜7メートルまでの土地が海になってしまうと思えば穏やかではありません。さらに、ありえないことだと思いますが、南極まで全て氷解したら、海面は61メートル以上上昇するらしいので、東京の23区はすべて海になってしまいます。何故なら、23区で一番高い場所は、新宿区戸山二丁目にある箱根山(人造の山)の44.6メートルだからです。

少し話はそれますが、幼少の頃、箱根山の近隣に居住していました。冬は箱根山に雪が降り、竹スキーで楽しんでいたことを思い出します。温暖化が進んだ最近は、竹スキーが出来るほど、箱根山に雪が積もることはほとんどないのでしょう。思い出し小名にとっても子供にとっても大切な、自然との触れ合いを妨げる温暖化には、少し首を引っ込めてほしいものです!

画像はグリーンランド氷床を流れる溶解した水です。

宇宙ってやはり凄い!

宇宙ってやはり凄い!

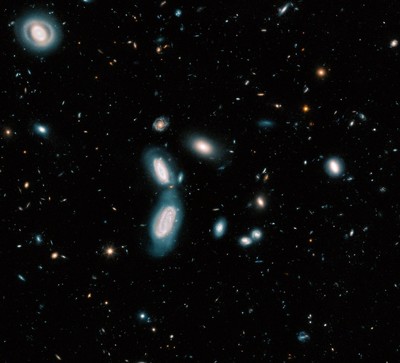

上記の画像が何かわかりますか?

まず場所ですが、主に南半球で見ることが出来る、化学実験用の炉の形をしている「ろ座」の方向だそうです。

ハッブル宇宙望遠鏡が16年間で撮った約7500点を合成処理した画像です。この画像は「ハッブル・レガシー・フィールド」と名付けられました。

全宇宙が360度に広がる中で、僅か、満月ほどの範囲を映した画像ですが、この中には実に26万5000もの銀河が含まれています。念のために繰り返しますが、恒星の数ではなく、銀河の数です。1つの銀河には数千億の恒星があると考えられていますから、それをもとに恒星の数に換算すれば、兆を超えて京の位に達します。

もう一つ驚くべきことは、この画像の中に133億光年の距離にある銀河も映っているのだそうです。

ビッグバンが起こったとされる138億年から5億年後に誕生した銀河の光を現在見ていることになります。しかし、この銀河の明るさは、人間の目で見える明るさの100億分の1程度なので、肉眼ではわかりません。現在開発が進められていて、2021年3月に打ち上げが予定されている「ジェイムズ・ウェッブ」宇宙望遠鏡なら、もっと詳細な画像が公開されるかもしれません!

身体に良い食品 その3・【老眼・加齢性難聴と老化を防ぐ健康食】!

身体に良い食品 その3・【老眼・加齢性難聴と老化を防ぐ健康食】!

歳を取ると文字が読みにくくなって老眼鏡をかけるように、難聴になって補聴器を着ける方が少しずつ増えています。いずれも加齢と共に起こる現象で、そこに恥じらい等全く感じる必要がありません。老眼鏡に至っては、ファッション化すらしています。人生100年の今日は、明るく楽しく老眼鏡と補聴器を着けてQOL(生活の質)を上げる時代と言えましょう!

一方、身体の老化については個々人により様々な事情があって、常日頃から主治医さんと相談しつつ日々のケアを行うことが大切だと思います。個々の事情に付随する処方薬は別として、誰もが老化を防ぐための健康食というのがあるようなので、いくつか紹介します。

① ヨーグルト:

腸内細菌を整えて便秘を防ぎます。1日に100グラム程度が目安です。

② はちみつ:

ビタミンやミネラルが含まれ、砂糖にはない抗酸化作用があり老化を防ぎ

ます。糖質は高いので、一日にティースプーン1~2杯が目安です。

③ 赤身の牛肉:

良質のタンパク質や鉄分を多く含む赤身肉は、健康長寿の味方です。

約70グラムの赤身肉を2日に一度が目安です。個人的にはもっと

食べたいですが!

④ マグロの刺身:

マグロに含まれるカルノシンがマグロパワーの源で老化防止に効果的です。

⑤ 水:

質の良い水は血中の糖分の濃度を薄め、血糖値を下げます。細胞の代謝にも

なり、体内がリフレッシュします。

⑥ 穀物や果実が発酵することでできる酢は、血糖値を下げ、疲労回復に

役立ち、さらには老化を防止する効果もある万能食材です。毎日摂るべき

ですが、天然の醸造酢を選ぶことが肝心です。

⑦ スパイス:

コショウ、山椒、クミン、ターメリック、チリなど、様々なスパイスには

老化を防ぐ作用があります。なかでもシナモンは、血糖値を下げる効果も

ありお勧めです。

⑧ チョコレート:

原料のカカオは、ポリフェノールのかたまりで強い抗酸化成分があり、老化

防止に効果的です。さらに、血糖値を下げる効果もあります。ただし、

カカオが70%以上含まれるものを選びましょう。

⑨ アルコール:

いずれも飲みすぐはご法度ですが、ワインやウイスキー、焼酎などは糖質が

低めなので適量であれば、むしろ体にいいとも言えます。糖質の高いビール

や日本酒は控えめにすることをお勧めします。

⑩ 揚げ物:

糖質の低い油を使い、素揚げした食材なら多めに食べても大丈夫です。上記

の様な食材と組み合わせればさらに良いそうです。

①~⑩まで、どの食材もすぐ手に入るものなので、早速実行してみましょう!

UMAMILL社の発想が素晴らしい!

UMAMILL社の発想が素晴らしい!

5月4日のブログで、令和時代に取り組むべきこととして、「すべての分野で高品質の生産性向上」を挙げました。また、人口減少が進む日本においては生産性の向上を輸出市場に向けるべき点も指摘しました。この時点では特に述べてはいなかったのですが、日本の高い農業技術が念頭にありました。

私の持論なのですが、日本の食文化は原料から製品に至る過程で、生産管理から品質管理まで世界最高水準にあるとおもいます。日本食はもちろんのこと、他国の料理についても、出来栄えの完成度は、本国すら凌ぐものもあるのではないでしょうか?また、アジアのみならず欧米諸国からの観光客が日本に来ては、自国の料理を食べて堪能されているシーンをよく見かけますし、海外のレストランで日本食を出しているお店も増えています。その様な想いの中で、先日の報道で、UMAMILL社が4月1日に設立されたことを知り感激したわけです。

UMAMILL社はソフトバンクの社内起業制度で採用され、会社として設立されました。

事業としては、ITやAIを活用した日本食輸出支援プラットフォームを展開し、日本の生産者や食品(飲料・酒類含む)メーカーが簡単に世界に挑戦できる場を提供する事業を本格始動するものです。まさしく、これから日本が進むべき軌道に乗ったアイデアと言えます。

具体的な内容を見てみましょう!

① 市場としては、第1段階としてシンガポールが選定されています。この市場での実績を踏まえながら、近隣諸国、そしてその後は欧米やアフリカにも広げていくそうです。

② 対象の食材について見ると、現状ではシンガポール側の条件に制約され、温度帯はマイナス20℃までの加工食品のみを扱います。しかし、対象国の拡大や体制の整備に伴い拡充する予定です。機能面もレベルアップを検討していて、調理法や食べ方等を動画などで紹介することも視野に入れています。

③ 業務の第1段階はサンプル契約です。

・生産者やメーカーがUMAMILL情報サイトに商品情報をアップする。

・UMAMILLがシンガポール側の現地商社経由レストランや飲食店に商品情

報を提供しサンプル注文を取る。

・UMAMILLがサンプル注文情報を生産者やメーカーに通達する。

・生産者やメーカーがサンプルをUMAMILLが国内の指定する場所に発送す

る。

・UMAMILLは受け取ったサンプルを現地商社に納品する。

・現地商社から送られてきたサンプル品評価を、UMAMILLが生産者や

メーカーに伝える。

上記すべてのプロセスで、生産者やメーカーにかかる費用はサンプル製造コスト、UMAMILLが指定する場所までの運送コスト、及び1製品当り1万円だけですから、独自に手掛ける場合と比較すると、コストが10分の1程度で済むそうです。

その後の交渉で正式な注文が出来た場合も、UMAMILLが間に入り連絡を取るので言葉の問題がないこと、また、決済もUMAMILL経由となるので、生産者やメーカーは円決済になります。

今後、UMAMILLだけでなく、他の業者も参入してくると思うので、日本の高品質食材が沢山世界に届けられるようになることを期待しましょう!

身体に良い食品 その2・気になる身近な病気対策用サプリメント!

身体に良い食品 その2・気になる身近な病気対策用サプリメント!

サプリメントについては、少しインターネットで調べればいくらでも情報はあるのですが、

つい忘れてしまうし、自分自身ほとんど摂っていません。

しかし、何かの時に役に立つので身近に記事として残しておきましょう。

① 歯周病対策:

紅茶ポリフェノールのテアフラビン、カルピスなどに含まれる乳酸菌が

効きます。

② 肝機能対策:

ウコンの成分であるクルクミン、トマト(ジュース)、ビタミンE、

EPA、アントシアニン、トコフェロール、セレンなどがありますが、特に

ウコン成分のクルクミンは効きます

③ 高血圧対策:

カリウム、マグネシウムが有効です。推定患者数1000万人以上でその

うち食塩感受性高血圧が40%程度と言われています。外食で多用される食塩は

塩化ナトリウムそのものですから、自宅では、海の塩とか岩塩など、

ミネラルの豊富な塩にすれば少しは効果があるかもしれません。

④ 変頭痛対策:

原因がはっきりしないこの病気の推定人口は800万以上だそうで、

マグネシウム、柳の葉エキス、DHA、ショウガが効きます。特に

ショウガは炎症性の痛み全般に効果があります。

⑤ 中性脂肪対策:

DHA、紅茶のテアフラビン、ウーロン茶のポリフェノール、EPA、

最近わかってきた13―oxo―ODAが効きます。魚より肉をよく食べる

人は飽和脂肪酸の摂取過多から中性脂肪の値を押し上げがちですから、

DHA、EPAなど、魚由来の脂質を摂ることをお勧めします。

身体に良い食品 その1・若返りを助ける5つのスーパーフード!

身体に良い食品 その1・若返りを助ける5つのスーパーフード!

様々なメディアの情報を眺めていると、身体や健康に有益な食品の記事が沢山あります。毎回読むのですが、何故かすぐ忘れてしまうので、繰り返してもいいからブログに掲載して、いつでも読み返せるようにしました。

① アボカド:

「世界一栄養価が高い果物」としてギネス認定されています。カリウム、ビ

タミンE、食物繊維などの栄養素に加え、森のバターとも言われる脂肪分を

含んでいます。実はこの脂肪分が注目されるもので、オレイン酸という不飽

和脂肪酸なのです。オレイン酸には悪玉コレステロールを抑え、高血圧や動

脈硬化を防ぐ働きのほか、美肌効果、整腸作用も期待出来ます。若返りには

強力な効果を発揮してくれます。

② コンブチャ:

コンブ茶ではなく、紅茶キノコのことです。モンゴル原産のものが多く、ポ

リフェノール、アミノ酸、ミネラル、ビタミン、など多くの栄養を含んでい

ます。また、発酵飲料であることや栄養が豊富であることから、コレステロ

ールの改善効果、消化改善効果、ダイエット効果、心臓病予防効果など、

さまざまな健康増進効果が期待できます。また解毒効果もあるので、美肌

を保ち、アンチエイジングになります。

③ ケール:

青汁の原料です。ベータカロテンやルテインをはじめ、ビタミン、ミネ

ラル、食物繊維など、体にとてもいい栄養が豊富です。またメラトニンが

含まれているのも特徴で、睡眠を促し寝つきをよくする作用があります。

④ キヌア:

「21世紀の主食」としてNASAが注目している食品です。キヌアは穀物

の一種とされていますが、実はほうれん草の仲間です。タンパク質、食物

繊維、ミネラル、ビタミン、を豊富に含み、美肌効果、ダイエット効果も

期待されます。エクアドルに滞在した5年間、名前は知っていましたが食

べたことはありませんでした。知っていれば食べていたのにと後悔してい

ます。

⑤ 抹茶:

アメリカで人気彷彿しています。抹茶にはカテキンというポリフェノール

が含まれ、非常に強い抗酸化作用をもっています。 また、リラクゼーシ

ョン効果があるテアニンという成分もあり、睡眠を改善させる作用が期待

できます。

このブログを記述していたら、4月24日に掲載したぬか漬けの記事と共通しているところに気が付いたので、その記事も参考にして下さい。

金の保有国10傑!

金の保有国10傑!

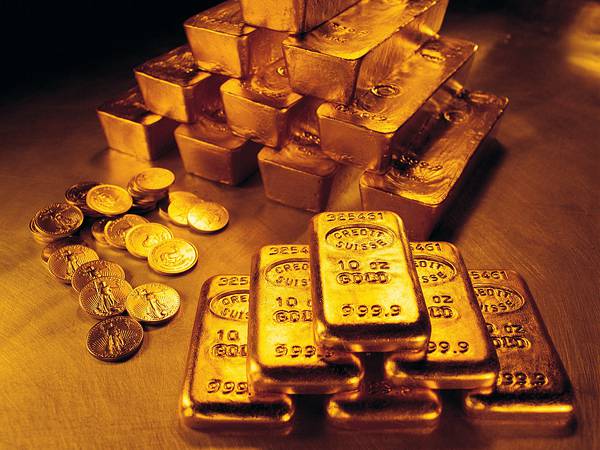

以前、金の仕事をしていたことがあったので、各国の金保有高を調べてみたところ次のようになりました。私が関与していた1989年頃の金地金価格は1オンス平均で381.55ドルでした.その時代金の採掘コストは約250ドルと言われていて、もし相場が落ち込んだら、新しい金が掘り出されなくなってしまうと業界で語られていたものです。2018年の平均価格は1268.49ドルでしたから、金がものすごく値上がりをしていて、相当お金持ちになった方もおられるのではないでしょうか?

2019年4月初めの各国中央銀行が保有している金の保有量が発表されました。

各国中央銀行は外貨保有の一環として金を保有するのですが、各国により金に対する方針が違うので面白いと思いました。

1位はアメリカです。但し、現在の世界経済ではドルが基軸通貨になっているので、ドル自体を製造保有しているアメリカは例外とみるべきでしょう。

国名 金の保有量 外貨準備に占める金の割合

1位 アメリカ 8133.5トン 74.9%

2位 ドイツ 3369.7トン 70.6%

3位 イタリア 2451.8トン 66.9%

4位 フランス 2436 トン 61.1%

5位 ロシア 2150.5トン 19.1%

6位 中国 1874.3トン 2.5%

7位 スイス 1040 トン 5.5%

8位 日本 765.2トン 2.5%

9位 オランダ 612.5トン 65.9%

10位 インド 607.8トン 6.4%

何故、地球に大量の水があるのか?

何故、地球に大量の水があるのか?

それは地球が誕生した46億~40億年年前の話しです。50億年前に太陽が出来て、その後太陽の影響で宇宙の塵がぶつかって微惑星が形成されました。そして、微惑星どうしがぶつかって地球が誕生しました。誕生直後の地球はマグマの海と呼ばれる溶岩が一面に広がる状態で、いわゆる火の玉地球でした。その後も、続継する微惑星の衝突の影響で脱ガス化が起こり、地球は冷えて行きました。その結果、数多くの惑星に存在する大量の水分が、地球の温度が下がることで気化状態から液化状態に変わり地球の表面を覆ったのです。

当時の水温は200℃ほどの高温で、外気は二酸化炭素に覆われた温室現象化の状態にありました。初期の海水は酸性だったのですが、地殻を溶かし、アルカリ金属やアルカリ土類金属によって中和しました。実はこの中和が大きかったのです!中和によって大気中の二酸化炭素が海水に吸収され始め、温室効果が抑えられることで海水が現在の様な温度に下がり、水が広く表面を覆う惑星となったのです。この経緯の終焉が40億年前ですが。様々な偶然的要因が絡む奇跡の様な話ですね!

これぞ今年の名残り桜!

これぞ今年の名残り桜!

一番遅咲きのオオヤマ桜のシンボルともいえる美しい桜が満開を迎えています。

それは、群馬県片品村にある「天王桜」。美しいですね!