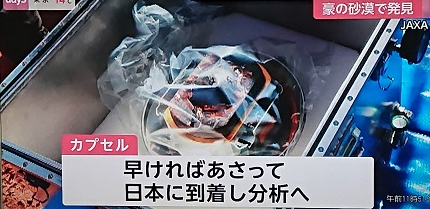

ハヤブサ2・カプセル回収!

ハヤブサ2・カプセル回収!

本日午前7時頃、オーストラリアの砂漠に落下したサンプルが回収されました。

明後日には日本に届くそうで、足かけ6年で成し遂げた偉業です。

サンプルの中身が期待通りの内容であり、多くの分析成果が出ることを期待します。

それにしても、宇宙からサンプルを落下させ、予定地に正確に落下させる人類の技術は

凄いの一言です!

健康長寿の秘訣!

健康長寿の秘訣!

厚生労働省の発表によると、2020年9月1日現在100歳以上の人は8万450人で

前年から9176人増えています。人生百年が徐々に進行しているようにも見えます。

キューサイ株式会社が「100歳まで楽しく歩こうプロジェクト」を実施していて、

毎年全国の元気な100歳以上の男女100人とその家族・近親者の合計400人に、

健康長寿の秘訣調査を実施しています。そして、今回4年間の調査結果をまとめて

発表しました。

その結果3大秘訣は、①食事、②運動、③交流となりました。これは一般的に言われている

フレイル(心と体の働きが弱くなった虚弱な状態)対策である「栄養」、「運動」、「社会参加」と同じなのです。

①食事についての取り組みとして次の事項が上位になっています。

・3食欠かさず食べる。

・栄養のバランスを良くとる。

・意識して水分をとる。

・野菜類をよく食べる。

・植物性たんぱく質をよく食べる。

・食事は腹八分目にする。

また、具体的に食べるものとしては次のものが上位になっています。

・卵

・豆腐

・牛乳

・ハム、ソーセージ、ベーコンなどの加工肉

・豚肉

・白身魚

・ヨーグルト

②運動については無理のない運動を毎日継続することが上げられています。

③交流については家族との会話が重要で、単身の方は友人との対話が挙げられています。

コロナ禍で交流が難しくなるので意識して会話をする努力が必要かもしれません。

高齢者になってからの健康管理に3つ付け加えますと、次のことがあるそうです。

・メタボ(肥満)状態よりもフレイル(虚弱)状態にならないように心掛けること。

・8020運動(80歳になっても20本以上自分の歯を保とう)の歯や、舌や口内粘膜の

機能を維持すること。

・睡眠をよくとること。

アメリカの女性ライターが日本で驚いたこと15選!

アメリカの女性ライターが日本で驚いたこと15選!

たまたま見たTV番組でやっていましたが、アメリカから日本を訪れた女性ライターが

日本での体験で驚いたことがいろいろあるようです。両国の文化の違い、慣習の違い、

常識の違いなどが含まれていますが、我々自身を見直す機会にもなり興味深かったです。

15項目を掲載します。

○ 時間通りで清潔な交通機関

○ 洗練された接客サービス

○ 道路がとても狭い

○ 何でも価格が高い

○ 緑が豊富で自然に溢れてる

○ 電車で寝る人がいるが、目的駅で起きる

○ 頻繁におきる地震と台風

○ 麺をすする

○ 日本人はとても痩せている

○ カラオケ

○ 一人で電車に乗る子供達

○ 店員の「いらっしゃいませ」は気持ち悪い

○ 自動販売機がそこら中にある

○ 水が無料

○ 屋外でゴミ箱が見つからない

12月6日にハヤブサ2が帰還させるカプセル!

12月6日にハヤブサ2が帰還させるカプセル!

6年前に打ち上げられたハヤブサ2が小惑星リュウグウから採取したサンプルを地球に帰還させる

ために、現在も秒速約4kmで地球に向かっています。昨日軌道の最終修正を行いましたので、

このまま順調に進めば、砂が入っているであろうカプセルを日本時間12月6日未明に大気圏に

突入させ、オーストラリア南部の砂漠地帯に着地させる見込みです。

遠隔操作でこの様なことが出来るのは夢みたいな話ですが、着地点もほぼ特定出来るようで、

回収するためのスタッフも現地に待機しているようです。

採取した砂を分析することで何がわかるのか期待して待ちましょう!

日本人の名字!

日本人の名字!

本サイトのブログで2度掲載したと思いますが、日本人の名字について報道されることが

結構あります。

特に多いのがどの名字が一番多いかというテーマです。

2年前のトップ10はS、S、T、T、W、I、N、Y、K、Kでした。

今年はS,S、T、T、I、Y、W、N、K、Kの順番に変わっています。

不動なのは1位~4位と9位~10位で、次の名字です。

1位:佐藤

2位:鈴木

3位:高橋

4位:田中

9位:小林

10位:加藤

5位~7位は年によって順位が変化しますが、名字自体は変わりありません。

今年の順位で掲載すると次のようになります。

5位:伊藤

6位:山本

7位:渡辺

8位:中村

日本の名字100位までで一番多い頭文字(アルファベット)を調べて見ました。

ベスト10は次のようになりました。

1位(14名字):M

2位(12名字):S、K

4位( 8名字):T、I、N

7位( 7名字):O

8位( 6名字):Y、F、H

Mは単名字としてはトップ10に入っていませんが、松井、松本、松山、松田など、

「松」を使う名字が多い様です。

参考になりましたでしょうか?

植物の宝庫・新宿御苑!

植物の宝庫・新宿御苑!

先日2度目の新宿御苑に行ってきました。お目当ては紅葉のモミジですが、期待したほど

紅葉していませんでした。未だ緑色のモミジが沢山あり、赤く染まるのは12月10日頃ではないかと

思いました。前回は何十年ぶりでしたので、とにかく一回りすることで

精一杯でしたが、今回は多少の余裕があり様々な植物に注意を払いました。

明治神宮や浜離宮と比較すると植物の種類がものすごく多いことに気がつきました。

大きな木もいろいろあって見分けがなかなかつかないのです。

花についても整形式庭園には沢山の花が名札付きで植えられています。

次回訪れる時はパンプレットに記載のある木は全てチェックしようと思いました。

いくつか今回撮った植物を掲載します。

○ ソメイヨシノ:立派なソメイヨシノが至るところにあるので春は綺麗でしょう。

○ ドコモタワーをバックに上の池:ドコモタワーが良いか、悪いか?

○ お目当てのモミジ:上の池端にあるモミジですが今一つでした。

○ かつら:ケアが行きとどいています。

○ モミジ丘:紅葉はまだまだです。

○ 下の池近辺の紅葉:これも未だ不十分でした。

|

|

○ 整形式庭園の花:右がフリージアで左がエーデルワイスです。

○ 大木勢揃い:正面がユリの木、右がメタセコイア、奥がイチョウです。

○ キク科の皇帝ダリア:新宿門に行く途中で見つけました。

○ キク科のオオツワブキ:新宿門に行く途中で見つけました。

○ 新宿門近辺のモミジ:結構ありました。

新宿御苑に行く前に明治神宮に行き御苑内にあるモミジをチェックしましたが

紅葉にはもう少し時間がかかりそうです。

北参道門から新宿御苑まで歩いたのですが、門を出たところで、イチョウを2本

従えたドコモタワーが印象的でした。

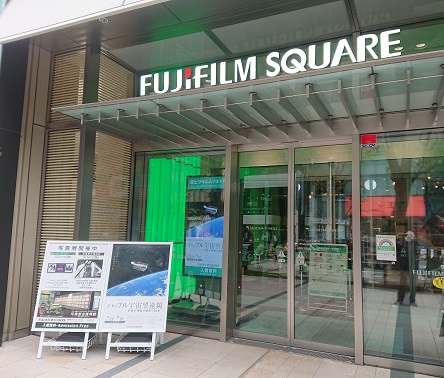

FUJIFILM SQUARE・ハッブル宇宙望遠鏡展!

FUJIFILM SQUARE・ハッブル宇宙望遠鏡展!

先日訪問した「138億光年 宇宙の旅」と同時並行して開催されている、ハッブル宇宙望遠鏡展を

訪れました。場所はミッドタウン ウエストの一階のFUJIFILM SQUAREです。

この展示会ではハッブル宇宙望遠鏡で撮影された画像を集中的に転じしています。

特に目を引いたのが貴石を集めたような星雲達の画像でした。

水素、窒素、酸素、硫黄などの化学成分がまとまって星雲を造っているのですが、見れば見るほど

不思議な気分にさせられます。

映像コーナーでは国立天文台副台長 渡部潤一氏が、「ハッブル宇宙望遠鏡とは」、

「宇宙空間に望遠鏡を設置する理由」、「ハッブル宇宙望遠鏡の画像の美しさの秘密」を説明してくれます。

そして、「写真展の見どころ」や、「ハッブル宇宙望遠鏡の天文学上の功績」、「打ち上げから30年を

迎えたハッブル宇宙望遠鏡の位置づけと役割」まで、幅広い内容を画像を交えて解説してくれます。

国営武蔵丘陵森林公園!

国営武蔵丘陵森林公園!

一昨日、22回目の高尾山に行く予定だったのですが、京王線の西調布駅で人身事故が

発生し、復旧に1時間半程かかるとのことで、急遽予定を変更して、未だ訪れたことが

無い国営武蔵陵森林公園に行ってきました。

この公園は国の明治百年記念事業の一環として1974年に開設された全国初の国営公園

です。広さは304haもあり、昭和記念公園の約1.9倍もあります。

この公園は120種類、約500本の梅林とソメイヨシノを中心とした約400本の桜が

有名ですが、約20種、約500本のカエデ園もあると聞き訪れたのです。

入り口は中央口、南口、西口、北口の4つがあり、東武東上線の森林公園駅からは、

約3km離れたところにある南口が最も近い入り口です。

今回は初めてでよくわかっていなかったので、駅前からバスに乗って西口に行きました。

天気は良かったのですが、思ったほどの観光客ではありません。西口に公園にある

カエデの種類を教えてくれる掲示板がありました。

西口からカエデ園を目指して1.5km程歩くと、カエデ園らしきところに着きます。

公園自体がとても広くカエデ園として小さくまとまっていません。

カエデ園と思われる中をうろうろ歩き回っているとカエデやモミジが見つかる感じです。

未だ緑のカエデとモミジも結構ありましたので、最盛期がいつかはわかりませんでした。

その中で紅葉しているものを三つ選んで撮影しました。

|

|

|

そこから中央口に向かい、さらに南口を目指してひたすら歩きました。途中展望台が

あったので登ってみましたが、目を見張るような景色は見えません。木の種類が不明

ですが、展望台の前に植えられている2本の木の紅葉が印象的でした。

さらに進んで行くと、南口直前の左側に日本庭園がありますが、今回は眺め見るだけで

パスしました。そこの梅林と桜があるので2~4月はお花見に良いかもしれません。

南口には昭和天皇画植えられたといわれる立派なケヤキとその裏に紅葉真っ盛りの

モミジがありとても綺麗でした。

南口から森林公園駅まで遊歩道がありましたので、約3kmを歩いて戻りました。

ベンチが至るところにあって、休憩している人も結構いました。森林公園内は高低差が

50mあり、結構足に来ますが、この遊歩道をゆっくり歩くと都心にはない景観や

雰囲気を味わうことが出来て、疲れが吹っ飛びました。

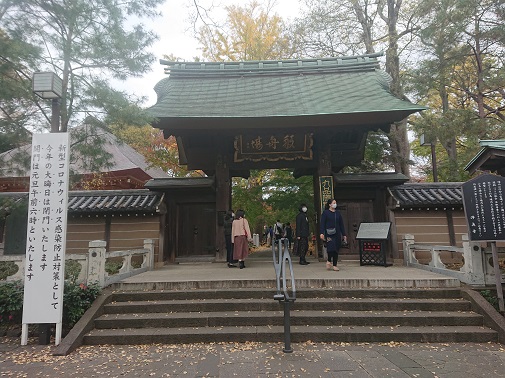

浄真時の紅葉!

浄真時の紅葉!

先日近くの紅葉具合をチェックしに、田園調布駅前のイチョウ並木、宝来公園の紅葉、

等々力渓谷の紅葉を順繰り徒歩で行ってきました。田園調布駅前のイチョウ並木は

既に最盛期を過ぎた木と未だこれからという木が混在していて、全てが黄色く染まる

時期はないように感じました。宝来公園は池のカモに餌をあげる人達で賑わって

いましたが、紅葉はあまりパッとしません。そこからテクテク歩いて等々力神社経由

等々力渓谷に行きました。休日だったこともありかなりの人だかりでした画。紅葉自体は

前回訪れた時とあまり変わりは無く、紅葉にはむかない気がしました。

折角訪れたのに成果がなくがっかりしましたが、ひょっとしたら奥沢にある浄真寺なら

期待出来るかもと思いつき、引き続き徒歩で向かいました。1678年に開山された

浄真寺は奥沢地区では最も有名な浄土宗のお寺です。

東急大井町線の九品仏駅があるように別称は九品仏す。

九品仏駅からの参道はイチョウの落ち葉が多かったですが、休日のせいか参拝客が

多かったです。山門の脇に、今年の大晦日は閉門し、元日午前6時に開門する旨

記載された幟があり、浄土宗でもコロナ禍は防げないかと思いました。

山門を過ぎるとモミジの多さが目につきます。未だ紅葉は十分とはいえませんでしたが、

こんな最寄りの場所に紅葉とふれあう場所があることを知り良かったです。

これも浄土宗のご利益でしょうか?

本堂手前にもう一つの山門である仁王門が待ち構えています。別名「紫雲楼」と呼ばれ、

1793年の建立です。1対の仁王像が立ち、楼上に阿弥陀如来や二十五菩薩像が安置

されているほか、風神・雷神の像もあり、寺域全体の安全が意図されています。

本堂の対面に3つの阿弥陀堂があり、それぞれ3体の阿弥陀象が安置されています。

浄土宗における極楽往生の9つの階層を表しているそうですが、私のような者には

しおりを詠んでもよくわかりませんでした。(画像は本堂)

もう一つ目立ったのは鐘楼です。1708年に建立され、関東でも名楼の誉れ高い

鐘楼です。

本堂近辺にもモミジはありますが、見どころはやはり仁王門までの場所であることが

わかりました。12月初旬にでもまた訪れて見ましょう!

小石川後楽園の紅葉!

小石川後楽園の紅葉!

先日はじめて小石川後楽園に行ってきました。六義園と共に江戸の二大庭園の一つです。

完成は六義園より古く、水戸徳川家の二代目光圀が完成した回遊式築山泉水庭園で、

広さは六義園よりやや小さく7haです。

観光客は六義園ほど多くはありませんが、何度も来られている方が多い様に感じました。

この庭園の脇に東京ドームがあり、その白い屋根が借景となり、また、後楽園遊園地の

ジェットコースターの音が時々聞こえ、江戸時代に造られた時の雰囲気とは全く違う

のではないかと感じました。

お目当てのモミジはいたるところにあるのですが、未だ紅葉は真っ盛りではなく、再度の訪園の必要性が感じられました。

両庭園は至近距離なので、次回は六義園と併せ同日に訪問することにします。

この庭園の特徴は階段で上る小山が多いことや特別史跡・名勝が多いことです。

いくつか掲載します。

○ 徳仁堂:

光圀が史記「伯夷列伝」を詠み感銘を受けて、伯夷・叔斉の木像を安置した堂で

園内最古の建物です。

○ 円月橋:

現在渡ることは出来ませんが、水面に映る形が満月のように見えることからつけられた名勝です。

○ 大泉水:

この庭園の中心となるです。蓬莱島と竹生島を配置して琵琶湖を見立てて造られました。

○ 一ツ松:

大泉水を背景に近江大津にある唐崎の一ツ松にちなんで植えられたもので、

現在あるのは何代目かの松です。

○ 愛宕坂:

京都愛宕山の坂に習って造られた47段の急階段です。昇降は禁じられていますが、

階段の幅が狭すぎて誰も降りることは出来ないように思いました。

○ 屏風岩:

屏風のようにまっすぐに屹立していることで名付けられました。

○ 白糸の滝:

富士宮の白糸の滝を模したものです。

○ 梅林:

光圀が好んだ梅林です。2月上旬には30種類ほどの花が咲いて人気です。