ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の共通点!

ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の共通点!

現在世界の3大宗教と言われるこの3つの宗教は歴史的に共通点があります。

マクロ的にその共通点を掲載します。

① 発祥地:中近東です。

② 神:名称は異なりますが神は同じです。(ユダヤ教はウハウェ、キリスト教はゴッド、

イスラム教はアッラーと称します。)

③ 聖地:それぞれ聖地がいくつかありますが、エルサレムは共通です。

④ 書物:ユダヤ教は聖書(旧約聖書と同じ)、キリスト教は旧約聖書と新約聖書で新約

聖書が最も重要、イスラム教は旧約聖書、新約聖書とコーランでコーランが

最も重要です。

⑤ 人物:ユダヤ教ではモーセは預言者でイエスは背いた者です。キリスト教ではモーセは

預言者でイエスは神の子で救世主です。イスラム教ではモーセとイエスは預言者

でムハマンドが最高の預言者です。

3大宗教ともモーセを預言者として認めているということは、モーセが神から授かった十戒が教えの基本になっているように思います。

現代でも宗教間の争いが絶えませんが、十戒の教えをよく理解して自ら実行すれば、争いはなくなるのではないでしょうか?

フランスが誇るシャンパンが奥深い!

フランスが誇るシャンパンが奥深い!

世界的に3気圧以上の炭酸ガスが含まれたワインをスパークリングワイン(発泡性ワイン)と称するのは多くの方が知っています。(3気圧以下は弱発泡性ワインと称します)。

スパークリングワインの発祥がどこかは定かではないですが、最も有名なのが、17世紀のシャンパーニュ地方です。我々もスパークリングワインと言えば、即シャンパンを思い浮かべる位有名なのです。そのシャンパンについて基礎的な内容を掲載します。

① スパークリングワインの製法種類:

瓶内発酵の伝統的製法(シャンパーニュ方式)、樽内発酵製法、人工的吹き込み製法があります。

② フランスでの名称:

シャンパン:

フランスのシャンパーニュ=アルデンヌ地域圏で生産されたブドウのみを使い、瓶内二次発酵を行った上で、封緘後15か月以上の熟成を経た伝統的製法のスパークリングワインです。元となるブドウは2010年11月22日の政令による定義に基づき、シャンパーニュ地方で造られた7つのブドウ品種、(黒ブドウはピノ・ノワールとムニエ、白ブドウはシャルドネ、ピノ・グリ、プティ・メリエ、ピノ・ブラン、アルバンヌに限られています。国家としてシャンパンを保護している感じです。

クレマン:

シャンパーニュ以外の地域で、シャンパンと同様の製法で造られた発泡性ワインです。芳香の強い白ワインの産地であるアルザス地方の発泡性ワインであるクレマン・ダルザス 等が有名です。

ヴァン ムスー:

ムスーとは、「泡」の意味です。AOC(産地呼称統制法)に指定されているものから、テーブルワインまで各種あります。製法は様々な方式で作られています。

ペティヤン :

フランス語で「ぱちぱちはねる」の意味で、弱発泡性のワインのことです。

③ シャンパーニュ地方式の詳細:

圧搾:

最初に圧搾した10樽は「La Cuvee(一番搾り)」と呼ばれ、果実味が

豊富で透明度が高い果汁になります。

発酵:

発酵は通常の白ワインと同様に行われます。

混合:

最初のオリ引きの後、畑・年度・種類の違うワインを混合します。

これをアッサンブラージュと言い、この調合が、ワインメーカーの秘伝技術と

なります。その後、ワインを再び濾過し、ショ糖とシャンパーニュ酵母を混ぜた

液体を加えて瓶詰めします。

第二次発酵:

地下のカーヴに寝かせたワインは瓶内でゆっくりと発酵し、アルコールと

炭酸ガスと、オリを生成します。

炭酸ガスは瓶内でワインの中に溶け込んで、2~3年で複雑で繊細な泡となります。

動瓶・オリ抜き:

冷凍槽に瓶のネック部分だけを浸して、オリの部分を凍らせて抜栓すると、

中のガス圧で凍った部分だけが飛び出し、オリが除去できます。

リキュール添加・栓打ち:

オリを除いた分量、同じタイプのワイン原酒の古酒、ショ糖、コニャック、甘味づけのリキュールを加えます。このときのショ糖の量によって、シャンパーニュのタイプ(辛口~甘口)が決まります。最後にコルク栓をして、出来上がりです。

ほぼ同様の工程を経たフランスの「クレマン」や他国のスパークリングワインに、

スペインの「カヴァ」、イタリアの「スプマンテ」)、ドイツの「ゼクト」等がありますが、

シャンパンはその選定基準の厳しさと熟成期間の長さにおいて突出しています。

④ 最初のシャンパン:

時代は17世紀に遡ります。

シャンパーニュ地方はパリの北東、北緯50度に位置していてとても寒い地域です。

オーヴィレール修道院の修道士であったドン・ピエール・ペリニヨンドン・ペリニヨンは29歳でワイン食料貯蔵庫長になりました。シャンパーニュ地方は元々赤いのワインの産地で色のうすい赤ワインが作られていました。彼は赤ワインではブルゴーニュ地方に勝てないと思い、白ワインの生産を作ろうとしたのです。その結果、黒ぶどうを軽くしぼることで、皮の赤い色が液体に入らないことを発見します。これが、赤いブドウから出来る白ワインの誕生でした。当時は温度管理が出来ない時代でしたから、17世紀、シャンパーニュ地方では樽に入れて保管されているワインに、ときおり泡が発生するのが悩みでした。時を同じくして、ガラス瓶が登場し始め、シャンパーニュ地方のワインを樽に入ったワインからガラス瓶に移し替えてイギリスに輸出するされはじめました。 そうすると、ドン・ペリニオンの思いに反して泡の入った白ワインの華やかさがイギリスの貴族階級の間でもてはやされるようになりました。現在のようなきめ細かな泡になるのはまだまだ先ですが、こうして現在のシャンパンの原型となるスパークリングワインが偶然完成したのです。

彼が他界した後、オーヴィレール修道院とぶどう畑をモエ・エ・シャンドン社が所有し、ドン・ペリニヨンの商標権を取得しました。

そして、ドン・ペリニヨンの名前を冠したシャンパーニュを世に出したのです。

⑤ ラベルに記載されている記号や用語:

RM(レコルタン マニピュラン):自社のブドウだけで製造する会社です。

CM(コーペラティヴ ド マニピュラシオン):シャンパーニュ生産者の協同組合です。

RC(レコルタン コーペラトゥール):ブドウ栽培者の協同組合です。

SRs(ソシエテ ド レコルタン):同族のブドウ栽培者によって構成される会社です。

Non millésimé(ノン・ミレジメ):ヴィンテージ(収穫年)がラベルに記載が無く、様々

な年のワインをブレンドされ造られています。Non Vintage(ノン ヴィンテージ)とも言

われます。アッサンブラージュのため味が安定している、最も基本的なシャンパンです。

Millésimé(ミレジメ):ヴィンテージが記載され、主にその年のワインで構成されます(他

の年のワインも20%ブレンド可能)。良年のみ造られるので、Vintage Champagne(ヴィ

ンテージ・シャンパン)とも言われます。ノン・ミレジメに較べて一般に高価ですが、ブレ

ンドを前提とするシャンパンにおいては異色です。

Rosé Champagne(ロゼ・シャンパン): 果皮から汁を出さないように搾汁した後、一定期

間果汁に果皮をつけ込むことで淡いピンク色を付けた(セニエ方式)ものです。ブレンド時

に赤ワインを混ぜる場合もあります。

Blanc de Blancs(ブラン・ド・ブラン):規定の白葡萄(シャルドネ)のみで造られたシャ

ンパンです。ブレンドを前提としたシャンパンの中では異色の存在です。

Blanc de Noirs(ブラン・ド・ノワール):規定の黒葡萄(ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ)

のみで造られたシャンパンです。皮を使用しないため色はつきません。ブラン・ド・ブラン

と同じく、ブレンドを前提としたシャンパンの中では異色の存在です。

Grand Cru(グラン・クリュ):ラベルに記載されている場合、格付Cru(畑)100%の

畑の葡萄だけで造られたシャンパンです。

Premier Cru(プルミエ・クリュ):ラベルに記載されている場合、格付Cru90~99%

の畑の葡萄だけで造られたシャンパンです。

⑥ シャンパンの7大ブランド:

ドン・ペリニヨン:

「ドンペリ」という略称で親しまれ、特別・豪華という印象が強い人気のシャンパンです。

通常の熟成期間を経た「白」から、色鮮やかなピンクのラベルが特徴の「ロゼ」、金色のラベルをした熟成期間の長い「ゴールド」、通常の熟成よりさらに長い熟成期間を経た「エノテーク」、最高級の「P2」などその種類も豊富です。

クリュッグ:

フランス北部の街ランスに拠点を構えているシャンパンメーカーです。

数あるシャンパンの中でも最高級とされ、品質に対する真摯なこだわりから「シャンパンの帝王」と称されています。「クリュッグ」の愛飲家は「クリュギスト」と呼ばれていて、日本にも多くの愛好家がいます。

ベーシックな「グランド・キュヴェ」や、ベースワインにシャンパーニュで作られた赤ワインをブレンドするというアッサンブラージュ法で醸造された「ロゼ」、メニル・シュール・オジェ村の単一畑から作られた「クロデュメニル」などがあります。

サロン:

優れているヴィンテージのみしか作らないため、「幻のシャンパーニュ」と呼ばれています。。

葡萄の出来に納得がいかない年にはシャンパンを作らないということもあり、作ったとしてもおよそ10年の熟成期間を経てから市場に出てきます。

そのため、これまでに誕生してきたヴィンテージも他のメーカーのシャンパンと比べると少なく、希少性が高いのが特徴となっています。

ルイ・ロデレール:

1776年に創業された大変歴史のあるシャンパン・メゾンです。

1年当り約260万本と生産量はそれほど多くないのですが、200ヘクタールに及ぶ広大な自社畑から80%の葡萄をまかなっていて、世界中で高い評価を受ける世界最高峰のシャンパン製造会社です。

世界最高級シャンパンである「クリスタル・ブリュット」や、スタンダードな「ブリュット・プルミエ」、フルーティな香りとキレのある甘みが特徴の「ブリュット・ロゼ」などがあります。

ヴーヴ・クリコ:

人の目を引くオレンジ色のラベルが印象的なフランスの老舗シャンパン・メゾンです。

シャンパン造りに情熱を注いでいたフランソワ・クリコ氏が逝去した後、未亡人となった妻「ヴーヴ・クリコ」の功績によって、その名を世界に広めフランスを代表するシャンパン・メゾンとしての礎を築きました。

英国王室御用達にも選ばれている評価の高いシャンパンで、さわやかさとキリッとしたのみ応えが味わえる定番の「イエローラベル」や、サーモンピンクのラベルが可愛らしいロゼシャンパン「ローズラベル」などがあります。

ペリエ・ジュエ:

美しいデザインのボトルに繊細さとエレガントさを併せ持った味わいが特徴で、名だたる著名人やセレブ達を魅了してきたシャンパン・メゾンです。品質とこだわりを持ち辛口シャンパンのパイオニア的な存在として知られています。

白のアネモネの花が描かれたボトルが特徴的な高級シャンパン「ベルエポック」や、ノンビンテージとして変わらない味を提供する「グラン ブリュット」、フルーティな香りが楽しめる「ブラゾン ロゼ」などがあります。

モエ・エ・シャンドン:

普段シャンパンを飲まないという人にも名が知れているほどの世界有数のシャンパン製造会社です。

そのネームバリューの高さから、結婚式の披露宴で振舞わることが多く、比較的リーズナブルな金額からプレゼント用としても人気が高い商品です。

主力商品の「ブリュット アンペリアル」のほか、サーモン・ピンクのラベルが特徴の「ロゼ アンペリアル」、やや甘口な「ネクター アンペリアル」、夏季限定「アイス アンペリアル」などがあります。

⑦ LVMH:

LVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)を知っていますか?

世界最大のファッション業界大手企業体として、フランスのパリを本拠地とするコングロマリットです。

驚くことに、この企業が上記シャンパンブランドの中で、ドン・ペリィニョン、クリュッグ、ヴーヴ・クリコ、モエ・シャンドンを保有しています!

西日本は牛肉派・東日本は豚肉派?

西日本は牛肉派・東日本は豚肉派?

近畿地方が牛肉派で関東地方が豚肉派といった比較については、カレーライスに使う

具材の違いでしばしば報道されています。

東京に住むものとして、自分や友人達の好みを総合すると、やはりカレーの具材は

ビーフだと思うのですが、もう少しマクロな捉え方をすると結果が違ってくるようです。

インターネット利用者に必要な地域情報を届けるポータルサイトのJタウンネットが、

昨年12月から今年1月にかけて、「肉じゃが」の具材について47都道府県の

好み調査を行い、2852の回答を取得しました。

それによると、全体としては牛肉派が58%で豚肉派が42%でした。

この結果は個人的にも納得がいきましたが、都道府県別の傾向を調べたら、

東日本と西日本で顕著な違いが出たと言うのです。

新潟県・長野県・愛知県の県境を繋ぎ、その境界線で東日本と西日本を別けると、

東日本が豚肉派で西日本が牛肉派になったというのです。

東京などは牛肉派だと思うのですが、実は豚肉派だそうです。

西日本の牛肉嗜好ははっきりしていて、近畿地方では93.4%、中国地方では88.5%、

四国地方では90.9%、九州・沖縄地方では81.1%です。

沖縄は歴史的背景から豚派のイメージが強かったのですが、81.1%とは驚きでした。

拮抗している県は3県で、青森県、山形県、島根県でした。

豚派で強烈なのは山梨県の100%です。

前澤牛の岩手県や仙台牛の宮城県が豚派だったのは、前澤牛も仙台牛も価格が高い?ので

「肉じゃが」には使えないということなのでしょうか?

何れにしても、これほど明確な違いが出たのは予想外でした。

日本における牛豚肉食は、戦国時代にキリスト教イエズス会の宣教師たちが、

キリシタン大名たちを介して肉食の慣習を日本に持ち込んだ時期からと言われています。

豚は琉球や鹿児島で飼育が進み、庶民達も食することが出来ましが、

牛は食用家畜として飼育されている牛は無く、江戸時代でも極めて高価な「薬」でした。

明治の文明開化以降に牛なべ屋(すき焼き)が流行しましたが、本格的に広がったのは、

1991年4月からの牛肉の輸入自由化でしたので、牛肉の普及は歴史が浅いのです。

しかし、江戸時代から関西では、牛肉がなじみ深かったようで、肉といえば牛で、豚は

肉とは言わず豚と言宇野が監修になっているようです。豚肉を使った中華まんじゅうを

「肉まん」とは言わず、「豚まん」というのが良い例でしょう!

皆さんは牛肉派ですか?豚肉派ですか?あるいは鶏肉派かも知れませんね?

一字漢字の読み方!

一字漢字の読み方!

TVのクイズ番組などで、漢字の読み方を当てる質問が散見されます。大半は二字漢字以上ですが、たまに一字漢字の問題もあります。読み方が答えられない一文字漢字は沢山あるのですが、簡単と思われる漢字を取り上げてみました。皆さんは全て答えられるでしょうか?

① 欧く

② 集く

③ 集る(あつまるではありません)

④ 屯する

⑤ 挙って

⑥ 強か

⑦ 強ち

⑧ 強い(つよいではありません)

⑨ 竓

答え:(ここを開いてください)

紅茶の基礎知識!

紅茶の基礎知識!

世界でよく飲まれるお茶の中で約70%を占める紅茶について、基礎知識を掲載します。

① 紅茶と緑茶と烏龍茶は同じツバキ科の茶の木から出来ています。

② 製法は乾燥と発酵ですが、発酵度合いにより区別されています。緑茶は不発酵、烏龍茶

は半発酵、紅茶は完全発酵なのです。

③ 紅茶と言えばイギリスを想像しますが、イギリスにお茶が伝わったのは1600年頃

です。1800年代に植民地化したインドやスリランカでお茶の栽培に着手して紅茶がイギリスに入ってきました。

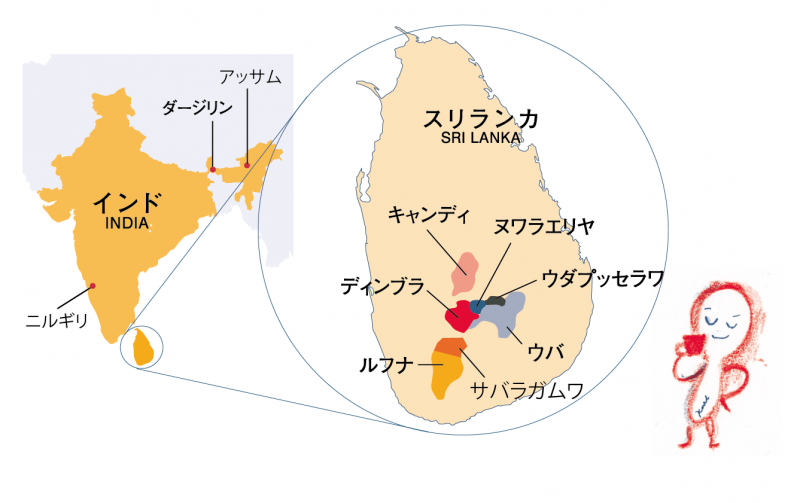

④ インドとスリランカの紅茶生産地地図と特徴は下記の通りです。

インド:

・ダージリン:標高1000~2500mに位置し、特徴のある香りと渋みで唯一

ブランディングされた紅茶です。

・アッサム:標高500m以下に位置し、濃厚な甘みと水色でミルクティー向けの代

表格の紅茶です。

・ニルギリ:標高1200m~2000mに位置し、インド茶のコクと爽やかさが共存

している紅茶です。

スリランカ:

・ヌワラエリア:標高1800m~000mに位置し、爽やかで繊細なセイロン紅茶のシャンパンとも言われています。

・ウヴァ:標高1000m~1700mに位置し、ほかの紅茶にはないメントール香

(ウヴァフレーバー)を楽しむことが出来ます。

・ディンブラ:標高1400m~1700mに位置し、色・香り・味すべてにバランス

がとれた正統派の風味は、華麗な王様とも言われています。

・ルフナ:標高200m~700mに位置し、上質なルフナ茶は、独特の麦芽香と舌

に転がる黒糖のような甘みがあります。

・キャンディ:標高600m~1200mに位置し、コクと渋みが控えめで、飲みやすさが特徴です。セイロンティー発祥の地でもあります。

・ウダプッセラワ:標高950m~1600mに位置し、高地産の茶葉ならではの繊細さと、口当たりのよいマイルドさがあります。

・サバラガムワ:標高200m~700mに位置し、コクがありながらライトな味わい

の紅茶です。

⑤ 世界三大紅茶はインドのダージリン、スリランカのウヴァ、中国のキーマンです。それぞれの特徴を記載します。

名称 ダージリン ウヴァ キーマン

原産地 インド スリランカ 中国

水色 オレンジ(時期で変化) 橙色 赤銅色

香り マスカット系 メントール香 花のような香り

味 やさしい口当たり コクと爽やかな渋み やさしい甘み

主な飲み方 ストレート ミルクティー ミルクティー

旬の時期 春・夏・秋の3回 8月〜9月 4月〜5月

⑥ 世界三大紅茶メーカーは、ブルックボンド、リプトン、トワイニングです。

⑦ その他の生産国ではインドに次ぐ生産量のケニアが有名です。「Crush(つぶす)」「Tear(引き裂く)」「Curl(丸める)」の頭文字をとったCTC製法により、均一かつ安定した品質が特徴です。

⑧ フレーバーティーを聞いたことはありませんか?5つの種類があるそうです。

・フルーツ系(アップル、いちご、ピーチ、レモン、オレンジなど)

・スイート系(バニラ、キャラメル、カスタードなど)

・ナッツ系(アーモンド、ヘーゼルナッツ、マロンなど)

・スパイス系(ジンジャー、シナモン、カルダモンなど)

・シーズンスペシャル(クリスマス、ウエディング、ハロウィンなど)

⑨ 紅茶にはグレードがあります。それは茶葉のサイズのことで、決して品質の良し悪しを表すものではありません。

・OP(オレンジペコー):細くよじれた長い形状で、7~11mmの茶葉です。

・PEKP(ペコー):3~5mmの茶葉です。

・BOP(ブロークンオレンジペコー):2~3mmの茶葉です。

・BOPF(ブロークンオレンジペコーファニングス):1~2mmの茶葉で、ティ

ーバッグや水出しでも濃く出るサイズです。

・D(ダスト):0.5~1mmの粉末状で浸出が早く、水色が濃く、強い香りが楽しめる

サイズです。

⑩ 茶葉のサイズによるグレードとは別に等級もあるそうです。推測ですが、製品ラベルに記載されているのではないでしょうか?

・F.T.G.F.O.P.(フィナー・ティピー・ゴールデン・フラワリー・オレンジ・ペコー)

特に品質の良いゴールデン・ティップスを多く含むもので、最上級品です。

・T.G.F.O.P.(ティピー・ゴールデン・フラワリー・オレンジ・ペコー)

ゴールデン・ティップスが少し含まれています。

・G.F.O.P.(ゴールデン・フラワリー・オレンジ・ペコー)

僅かにゴールデン・ティップスを含みます。

・O.P.(オレンジ・ペコー)

若く大きい葉で、高級紅茶の基本要素です。

・P.(ペコー)

オレンジ・ピコーになれない葉で、品質が良いとはいえません。

通常、その茶園でとれた茶葉のなかで一番良いものに最高の等級FTGFOPが付けられますが、稀にめちゃめちゃ良い紅茶が採れたときはSuperの「S」を加えて、SFTGFOPが付けられるそうです。

紅茶の世界も奥が深いことがわかります!

TVの視聴率調査改革!

TVの視聴率調査改革!

瞬間最高視聴率49。1%だったラグビーW杯日本大会の準々決勝南アフリカ戦の様に、視聴率というものが、その番組の人気度を評価する指標として使われていることは誰でも知っていることです。ドラマと異なりラグビーのようなスポーツ番組の場合は、スポーツとしての競技種目に対する評価として感じているわけで、ラグビー人気は凄いなと思ってしまいます。

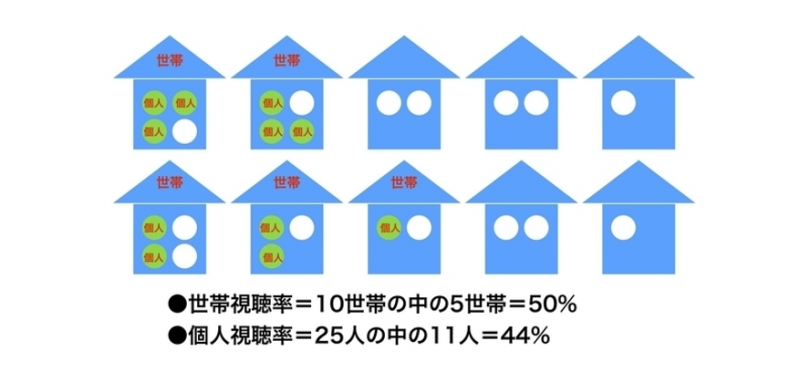

この視聴率調査を長年担ってきたのがビデオリサーチ社です。同社が2月6日付けニュースリリースで、3月30日から視聴率調査の方法を変更すると発表しました。そもそも、視聴率調査には世帯視聴率と個人視聴率があるのだそうです。世帯視聴率は家族全員で視聴している世帯数の率です。個人視聴率とは個人が何人視聴したかの率です。同居している5人の世帯があるとして、そのうち1人しか視聴していないとすれば、個人視聴率の対象として1人でカウントされますが、世帯視聴率の対象にはなりません。

この二つの視聴率の統計的傾向を見ると、世帯視聴率が個人視聴率を常に上廻っているそうです。世帯視聴率は数が多い高齢者の世帯に見られると高く出やすいのに対し、個人視聴率は家族世帯を対象にした方が高く出やすいそうです。しかし、世帯視聴率の方が高いということは、子供達と同居している世帯では、全員でTVを見る時代ではないのかも知れません。

現在公表されている視聴率がどうなっているかと言うと、世帯視聴率で、しかも、関東だけの数字だそうです。関東では個人視聴率も調査していたようですが、公表はされていません。

さて、今回の視聴率調査改革とは、一言で言えば、全国で個人視聴率調査を始めると言うことです。下記の図が一つの例ですが、人数の少ない世帯をカウントする世帯視聴率に対し、人数が多い世帯がで切りだけ多く視聴すると両者の数字が接近します。但し、世帯視聴率が多いのは変わらないようです。今回の改革は世帯視聴率調査をやめるわけではないので、公表のしかたがどのようになるのかはまだ解っていません。

この改革に5G通信が関係しているのかわかりませんが、ITの高度化で実現出来ることと推測します。驚くことに、日本全国の個人視聴率が毎日出せるようになるそうです。

この改革で問題とチャンスに直面するのは各TV局でしょう。

SNSの普及でTVを見なくても情報も動画も得ることが出来る今日ですから、これまでのように、お笑い芸人中心の番組で世帯視聴率を獲得する手法は通用しなくなります。個人視聴率を獲得するための番組作りを進めていく必要があり、飛躍するTV局も衰退するTV局もあるように思います。ピンチはチャンスと表裏一体ですから、各TV局が我々をあっと思わせる、または、知的にキラリと光る番組を沢山作ってくれることを期待しましょう!

憧れる性格を知る心理テスト!

憧れる性格を知る心理テスト!

「笑うメディアクレイジー」というウェブメディアが、雪の結晶を直感で選ぶと自分が憧れる性格が判る心理テストを掲載しています。

それぞれのデザインについて根拠の説明がないので、どうして結晶の形の違いで憧れる性格が判るのか不明です。

興味半分で②を選んだところ、自分が「冷静沈着」に憧れているとのことです。解説によれば、現在の自分は感情表現が豊かでアグレッシブですが、その反面、ノリで動いてしまうことがあるそうです。全く当たっていないとは思いませんが、自分が憧れている、逆に言えば、不足しているのは、ちょっと違うように思います。しかし、時間が空いたときとか、仕事などで集中しすぎた後に、気分転換にやって見るのも良いかも知れません。

それぞれの憧れの性格は次の通りです。

① おおらかさ

② 冷静沈着

③ 素直さ

④ 粘り強さ

⑤ ポジティブさ

⑥ フレンドリーさ

皆さんの憧れの性格は果たして当たっているでしょうか?

外国人が懐かしむ日本の魅力21!

外国人が懐かしむ日本の魅力21!

日本を訪れる旅行者や、海外からの日本長期滞在者向けメディアに「Japan Inside」があります。このメディアの外国人記者が、半年以上(長い人は10年以上)日本に住んだ後帰国した外国人達に、日本の魅力を取材してまとめたリストがあるそうです。

リストの21項目は下記の通りですが、我々日本人が何気なく生活の中に取り入れている慣習などが、外国人の注目を集めていることを知ると、面白いというか、不思議というか、日常生活における常識の違いを感じます。ラグビーW杯日本大会の時も、訪日した選手達や観戦客達が同様の体験をした様ですが、共通しているのは、日本の良さを認識してくれたことです。日本の常識は世界の常識にあらずとよく言われますが、良い常識は外国でも是非広まってほしいと思います。

① レストランに入ると出てくるおしぼり

② チップ不要でファーストクラスのサービス

③ 飲む前に必ず、乾杯!をすること

④ 自動調節の快適な風呂

⑤ 抜群の治安

⑥ レジでお金を置く小さなトレイ

⑦ 清潔でぱりっとした紙幣

⑧ カフェやレストランで座ると出てくる「水」

⑨ 挨拶の「お疲れさま」

⑩ 不在時荷物の再配達

⑪ 代引きの支払い

⑫ チェーン店でない、独立系カフェ

⑬ 日本食の数々

⑭ 四季の鮮やかな区別

⑮ チャーミングな雑貨

⑯ トイレと浴室が別々

⑰ コンビニの食べ物がちゃんとしている

⑱ こたつ

⑲ おにぎり

⑳ 家のなかで靴を脱ぐ習慣

㉑ 「良い子のみなさんは、お家に帰りましょう」のチャイム

方言が難解な都道府県トップ10!

方言が難解な都道府県トップ10!

以前、出張で青森市を訪問し、翌朝帰京の為に青森空港に行った時のことです。時間があったので、コーヒーショップに入ったら、隣のテーブルに4人の若者がいました。こんな早い時間に4人の若者都なると、どこからかの旅行者ではないかと推測しました。なんとなく風貌が韓国人のような気がして、その会話を聞いていましたが、何を話しているのか全く判りません。韓国語だろうと思い、韓国語独特の表現、例えば、「○○○ハムニダー」や、怒っているように聞こえる抑揚など、を聞き取ろうと努めるのですが、そのような言葉も抑揚もないのです。そのうちに彼らは退出していき、私も飛行機に乗るため少ししてコーヒーショップを出たのですが、店員さんに彼らがどこの人か聞くのを忘れてしまいました。時々このシーンを思い出し、聞くのを忘れたことを今でも後悔しています。これまで聞いたことはないのですが、ひょっとするとあれが津軽弁だったのかも知れません。

そのような背景の中で、GOOランキング編集部が、方言が難しい都道府県ランキングを発表していることを知りました。

2019年12月11日に20~40歳の男女500名から複数回答可能な条件で得た結果だそうです。下記がトップ10の都道府県ですが、何とトップは青森県ではありませんか!あの時の経験はやはり津軽弁だったという意識を強くしました。2位が沖縄県と言うのは分かるような気がします。沖縄県豊見城市にある地名に「保栄茂」という場所がありますが、これを「びん」と読むとは誰も想像できないと思います。さらに驚いたのは、東北地方の6県が全て入っているのです。これは何故なのでしょう?

1位:青森県(267票)

2位:沖縄県(172票)

3位:秋田県(92票)

4位:岩手県(70票)

5位:山形県(48票)

5位:鹿児島県(48票)

7位:北海道(39票)

8位:宮城県(26票)

9位:福島県(24票)

10位:茨城県(19票)

箱根駅伝が盛り上がる根拠!

箱根駅伝が盛り上がる根拠!

① 日本橋から箱根の関所に向かうコース取りが良いです。箱根と言えば富士山に向かうイメージもあり、たすきを繋ぐということに東海道5十三次の歴史と伝統を感じさせます。各中継所の名前も東海道線沿いなので親近感があります。

② 中大、日大、早大、明大、日体大、順天大などの伝統校に加え、平成になってからは駒大、東洋大、青学など新伝統校が形成され、さらに、予選会を勝ち抜いて実力校に育つ大学があるなど、多くの大学が学生駅伝の覇権を競うところが面白いです。

③ 正月2日3日に行われることがタイミングとして素晴らしい。元日に実業団駅伝が繰り広げられますが、年始めの3日間に駅伝を見るという文化が日本の中で育っています。

④ 出場10選手が全員20km以上を走らなければならない設定が、出雲駅伝や全日本大学駅伝にない真の駅伝のイメージを与えます。とてつもなく早い選手もいれば、何故こんな選手が走っているのかと思う選手もいますが、全ての選手の懸命に走る姿が若々しく、見てる方も力をもらっているような気になります。

⑤ 往路の各区間でおきるドラマ、特に1区の先頭争い、花の2区の外国人留学生を含めたごぼう抜き、5区山登りの順位変更は、毎年見応えがあります。

⑥ 復路では、たまに起きる逆転劇への期待感が膨らみます。各区間の高低差が選手を苦しめます。特に6区の山下りと8区の上り坂です。選手達が必死に走る形相を見ると身が引き締まります。

⑦ 最近は、青学の原監督が火付け役となって、各大学の監督がメディアで頻繁に登場しています。メンバー発表会での監督達のコメントが面白く、それにより優勝大学占いの議論に一般大衆が引きずり込まれます。

⑧ 駅伝は団体戦ですが、区間賞という個人戦でもあります。特に区間記録の更新に注目が集まります。今年などは7区間で新記録が出ました。

⑨ 繰り上げスタートのドラマは泣けてきます。あと何秒、何メートルでたすきが繋げなかった時の選手の姿を見ていると、人生の非常さ

が垣間見え、自分は今年頑張らなければという気分にさせてくれます。

⑩ 気の毒ですが、大ブレーキへの期待感があります。ペース配分、気温、風、体調不良等の影響で突然手足が動かなくなり、順位の大幅ダウンが起きることや、棄権でチームの成績が残らない等のドラマが繰り広げられます。

⑪ 熾烈なシード権争いがハラハラドキドキです。毎年10位までに与えられる翌年のシード権を巡って、10区で激しい競り合いが展開されます。まさに天国と地獄の勝負です。有名な都々逸をもじって「箱根八里は 馬でも越すが 越すに越されぬ シード権」と謳った人がいます。