線路の下にある砂利の役割は?

線路の下にある砂利の役割は?

JRでも私鉄でも線路を見ると、レールに固定されて、まくら木があります。そして、まくら木の下も周りも砂利が敷き詰められています。砂利を敷き詰めた線路を「バラスト軌道」と称しますが、日本に在る線路のほとんどはこの「バラスト軌道」です。何気なく眺めている砂利の役割が沢山在ることを知っている人はあまりいません。単純に考えると重い電車が走るので緩衝材として敷いてあるのかな?と思いますが、それ以外にもまだまだあります。役割をあげてみます。

① 荷重を分散させる

② 振動を吸収する

③ 音を分散させる

④ 手に入れやすい

⑤ 施設が容易

⑥ 水はけが良い

⑦ 雑草が生えにくい

しかし、「バラスト軌道」にも欠点があり、長年使用することで劣化が起こりやすく、砂利(バラスト)を交換したりして、メンテナンスを定期的に実施しないと良好な状態を保つことができません。

そこで、最新の軌道の一つに、つくばエクスプレスに導入されている「弾性まくら木直結軌道」があります。まくら木は、弾性材を介してコンクリート製の基礎に固定して振動を吸収する構造になっているので、砂利(バラスト)がなくても使うことができます。しかし、画像の如く、基板の上に砂利(バラスト)が敷かれています。これは、音を吸収するためだけのものです。

鹿児島市の路面電車では、一部区間で線路周りに芝が敷き詰められています。そこを通過するときだけ、路面電車の走る音が極端に小さくなります。同じ効果なのでしょう!

ボルドーの五大シャトーとブルゴーニュのロマネ・コンティ!

ボルドーの五大シャトーとブルゴーニュのロマネ・コンティ!

昔、ワインが日本に入ってきた時代、ワインといえばフランスのボルドーワインと誰かに教えられた記憶があります。現在は世界各地のワインが輸入されていて、価格も大幅に下がり、あまりフランスのボルドーワインに固執することはなくなりましたが、ワインの愛好家の中では、ボルドーの五大シャトーとブルゴーニュのロマネ・コンティは、その存在価値が燦然と輝いているようです。

これらのワインについては歴史を語り始めると止まらなくなるので、名前と補足説明程度を掲載しようと思います。

まず、ボルドー五大シャトーですが、1885年のパリ万国博覧会で、ボルドー・メドック地区の格付け“第一級”の称号を与えられた4つのシャトー(醸造所)、

・シャトー・ラフィット・ロートシルト(ロスチャイルド)

・シャトー・マルゴー

・シャトー・ラトゥール

・シャトー・オー・ブリオン

そして、1973年に、“第一級”の格付けに昇格した、

・シャトー・ムートン・ロスチャイルド(ロートシルト)

を指して五大シャトーと呼ばれています。

・シャトー・ラフィット・ロートシルトはメドック格付け第一級の筆頭で「左岸の王者」とも呼ばれ、1855年の格付けが決定して以来、第一級の首位の座を一度たりとも譲り渡したことがありません。1868年に、ジェームズ・ロスチャイルド男爵が厳しい競売の末に勝ち抜いて落札して以来、シャトーの栄光はロスチャイルド家によって守られています。ブドウ品種は、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、プティ・ヴェルドです。

・シャトー・マルゴーは並外れたタンニンのしなやかさにより、五大シャトーのなかでもエレガントで女性的と評されています。ブドウ品種は主にカベルネ・ソーヴィニョンとメルローですが、最近はカベルネ・ソーヴィニョンの比率を高めています。

・シャトー・ラトゥールは世界で最も凝縮感のある豊かでタニックなフルボディのワインの1つと言われ、濃い色調、濃厚なタンニン、スギやヒノキといったアロマが特徴です。

・シャトー・オー・ブリオンは五大シャトーのなかで唯一グラーヴ地区から選ばれたシャトーです。ポテンシャルが十分に発揮されるまでに長期熟成を要する伝統的な造りの一貫性や、時にメルローがカベルネ・ソーヴィニヨンより多くなるアッサンブラージュも独特のものです。これらによって、余韻に混じる動物的なアロマが独特のふくよかさを醸しだしています。現在はルクセンブルグ大公国ロベール皇太子殿下が所有しています。

・シャトー・ムートン・ロートシルトは1973年に唯一昇格したシャトーです。シャトー・ムートン・ロートシルトとラフィット・ロートシルト家は両方とも同じ表記ですが、家柄は別の系統で、こちらのロートシルトはユダヤ系の大富豪です。カベルネ・ソーヴィニヨンの比率が高く、飲み頃になるまでに時間がかかる長期熟成型であるため、最も豪勢なワインと言われています。シルクのようなきめ細かさ、アーモンドとすみれの香りを秘めたエレガントな芳香を持ち、酸味とコクの結びついたバランスの良さは、理想の赤ワインが備えている全ての条件をくまなく発揮しています。

・ロマネ・コンティはブルゴーニュのコンティ地域圏からコート・ドール県・ロマネ村に在る約1.8ヘクタールで栽培されているピノ・ノワール種から造られるワインです。コンティ公ルイ・フランソワ1世が、国王ルイ15世の愛人ポンパドゥール夫人との争奪戦の末、1760年に手に入れたそうです。ロマネの名は畑がローマ時代に遡ることを意味し、コンティ公の名前を合わせてワイン名が名付けられました。ワインの平均年産は、約6000本程度と極めて稀少性が高く、世界一高値で取引されるフランスワインです。ピノ・ノワール種は世界的にも生産量が少ない品種ですが、どちらかというと軽い感じのワインなので沢山飲んでしまいがちです。高額なロマネ・コンティを飲むときは気をつけましょう!

関東と関西・主要都道府県の自治体ランキングベスト5!

関東と関西・主要都道府県の自治体ランキングベスト5!

全国に1700以上ある自治体(市区町村)の多様な魅力について、中部圏社会経済研究所が「地域力指標」を開発して各都道府県のベスト5を発表しています。

この「地域力指標」を設定する根拠がなかなかよく出来ているのでその中身を紹介します。

人口の社会増と自然増が高い自治体ほど人を惹きつける魅力が豊富にあり、しかもそうした魅力には共通の要因があるはずであるとの前提で、大きく分けて5分野に関連する17種類のデータを選び出して算出しました。分野と関連するデータは次の通りです。

5分野 データ

生活基盤 :納税義務者一人当り課税対象所得、一世帯当り年収、事務所新設率、

可住地面積1ha当り他に分類されないコンビニの事業所数、

一人当りの労働費5年変化

教育 :平均修学年数、一人当り学習塾従業者数、一人当り教育費5年変化、

一人当り教養技能教授業の従業者数

コミュニティ:未婚率5年変化、自殺率、一人当り建物出火件数

住民・福祉 :一人当り行政職員数、一人当り児童福祉費、一人当り猟人福祉費

女性の活躍 :女性就業率、一人当り保育所等数の5年変化

(アンダーラインはマイナス寄与です。)

上記の方法で選び出された各都道府県のうち、関東と関西の主要都府県の内訳が次のようになります。なるほどと思える県もあれば、そうなのか?と思う県もあります。

皆さんはどのように感じられるでしょうか?

東京都:①中央区、②千代田区、③港区、④渋谷区、⑤文京区

神奈川県:①鎌倉市、②川崎市、③逗子市、④横浜市、⑤藤沢市

千葉県:①浦安市、②習志野市、③流山市、④市川市、⑤船橋市

埼玉県:①和光市、②戸田市、③さいたま市、④朝霞市、⑤志木市

大阪府:①豊中市、②箕面市、③吹田市、④池田市、⑤大阪市

京都府:①京都市、②京田辺市、③長岡市、④精華町、⑤向丘市

兵庫県:①芦屋市、②西宮市、③宝塚市、④三田市、⑤神戸市

BONSAI(盆栽)

BONSAI(盆栽)

個人的には栽培している訳ではありませんが、日本古来の園芸にBONSAIがあります。

海外ではヨーロッパなどで盆栽の愛好家が増えていているそうです。

BONSAIに使用される樹種は主に2つです。日本原産のヒメコマツは本州、四国、九州の海抜1300m~1800mに分布しています。もう一つのキタゴヨウ葉本州北部と北海道に分布しています。樹齢が長く、暑さにも寒さにも強いことが特徴です。さらに、成長による変化が緩やかな点も特徴です。

特に有名なのは、日本三大五葉松に挙げられる吾妻五葉松(福島市)、那須五葉松(那須)、四国五葉松(四国中央市)です。

BONSAIの愛好家は、自分のペットのように大切に育てているのだと思いますが、犬や猫と違い、鳴き声も動きもありません。じっとBONSAIと向かい合い、時間をかけて自分が思い描く形を作り上げていくと言う、ある意味で、無我の境地を極めているのかもしれません。

人間の食料を支えるミツバチが激減!

人間の食料を支えるミツバチが激減!

ミツバチは受粉をすることで、アーモンド、ベリー、チョコレート、リンゴ、ナシ、カボチャ、タマネギ、キュウリ、キャベツなどの果物、野菜、ナッツの生産にとても重要な役割を果たしています。特に、アーモンドの受粉は完全にハチ(飼育されているミツバチと野生のハチ)に依存しています。米国のカリフォルニア州は世界のアーモンドの80%を生産していて、その生産量を維持するためには、毎年130万のミツバチのコロニー(女王バチ)が必要です。ところが、ミツバチのコロニーは毎年減少していて、今日では、アメリカ全体はミツバチのコロニーは250万しかいないそうです。これは1940年代の半分にも満たない数です。昨年が特にひどく、アメリカの養蜂家が管理するハチのコロニーの40.7%が消滅したとのことです。

科学者はハチの消滅原因をまだ解明したわけではないのですが、有力な原因は病原体、害虫、ストレス、農薬の4つに分類されると考えています。このままでは、我々の好きな食べ物が入手困難になり、値段が上がるかもしれないし、あるいはなくなってしまうかもしれないので、早く原因を究明して、ミツバチのコロニー増加を実現してほしいと思います。

盛り上がってきたラグビーW杯!

盛り上がってきたラグビーW杯!

いよいよ1ヶ月後に始まるラグビーW杯は、各国がメンバー発表をし始めています。つい先日、ウェールズがイングランドを破り、はじめてワールドランク1位になりました。日本も昨日から網走でメンバー選定の最終合宿をしています。今月末には31人のメンバーが明らかになりますが、選考に漏れた選手達は少しかわいそうな気もします。

そのような状況下、本大会には別の意味で凄い強豪国が続々結集することがわかりました。

ラグビーの試合を観戦するための文化はビールだそうです。日本国民1人あたりの年間ビール消費量は40.1リットルだそうですが、世界ランク1位~7位までの国の消費量は

比較にならないくらい凄いです。

ニュージーランド:65.4リットル

ウェールズ :66.5

アイルランド :94.9

イングランド :66.5

南アフィリカ :58.6

オーストラリア :71.2

スコットランド :66.5

このようにとんでもない消費量をこなす国々の応援団及び観光客が日本に結集するのです。

全く知りませんでしたが、試合会場ではスポンサーのハイネケンが独占販売をしています。日本では製造・販売をキリンビールが受け持っているので、大会期間中のハイネケンの販売目標を70%アップに設定しているそうです。大会期間中日本に滞在する観光客はどのくらいになるのかわかりませんが、会場だけでなく、そこら中の飲食店で消費されるビールのボリュームに対し、アサヒ・サッポロ・サントリーも手ぐすね引いて待ち構えているのではないでしょうか?

京都五山送り火!

京都五山送り火!

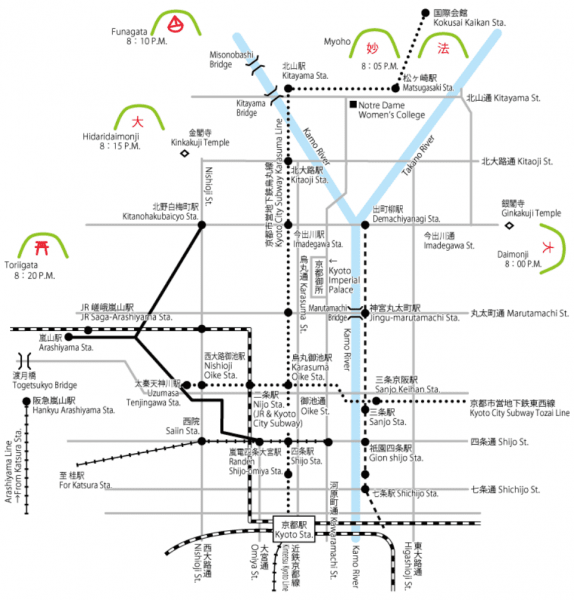

8月16日に沢山の観光客が見守る中、お盆の精霊を送る伝統行事の京都五山送り火が開催されました。これらの送り火はすべて京都市登録無形民俗文化財だそうです。

午後8時0分:東山の如意ヶ嶽(大文字山)の「大文字」に点火。

午後8時5分:松ケ崎の西山(万灯籠山)の「妙」と松ケ崎の東山(大黒天山)の「法」に点火。

午後8時10分:西賀茂の船山の「舟形」に点火。

午後8時15分:大北山の大文字山の「左大文字」に点火。

午後8時20分:嵯峨鳥居本の曼荼羅山の「鳥居形」に点火。

点火時間は全て約30分だそうです。

このような伝統行事は東京にはないので、京都の伝統行事を日本全国で守って行く必要があるのではないでしょうか?次の画像で五山の場所がよくわかります。

名字の話!

名字の話!

① 2019年3月時点の政府発表統計および全国電話帳データによると次の名字が上位20位までを占めています。

伊藤、井上、加藤、木村、小林、斎藤、佐々木、佐藤、清水、鈴木、高橋、田中、中村、

林、松本、山口、山田、山本、吉田、渡辺。

この中で1位から10位を当ててください。(答えは下にあります)。尚、順位は時によって変化しているようなので、2019年3月現在であることを知っておいてください。

② 日本で5家族以下しかない名字の中で、読みにくい名字を集めてみました。全て読めたら大したものだと思います。(答えは下にあります)。

A:奉日本

B:邪答院

C:御薬袋

D:小浮気

E:凸守

F:雲母

G:勘解由小路

H:七五三田

① の答え:1位から佐藤、鈴木、高橋、田中、伊藤、渡辺、山本、中村、小林、加藤

② の答え:A:たかもと、B:けいとういん、C:みない、D:おぶき、E:でこもり

F:きらら、G:かでのこうじ、H:しめた

スケールの違うアメリカの農業!

スケールの違うアメリカの農業!

国土の広さが日本とは比較にならないことが主要因の一つではありますが、アメリカの農業は日本とスケールが違います。いくつか特徴を見てみましょう!

① 国内総生産(GDP)額は2017年時点で約115兆円です。これは

GDPで世界16位のインドネシアより上になります。

② 200万以上の農場があります。しかし、1935年では700万以上の農

場があったそうです。就業人口は牧場を出働く人も含め約260万人で全

人口の1.3%に過ぎません。

③ アメリカが輸出する大豆の約60%は中国へ送られています。米中貿易摩擦で

どの程度の影響が出るのか注目されます。

④ 近い将来、IoTの新たな技術によって、貼られたラベルをスキャンすれ

ば、野菜でも果物でもその履歴が追跡できるようになるそうです。

⑤ アラスカとハワイを除くアメリカ本土の面積の48である7億8100万

エーカー(約320万平方キロメートル)は、家畜を養うために使われて

いて、これはほぼインドの面積と同じです。

アメリカの人口は日本の3倍弱ですから、農業生産も面積もそれに比例すると思いきや,全く規模が違います!

根津美術館!

根津美術館!

沢山の外国人が訪れる美術館として有名な根津美術館。35度を超える炎天下、渋谷から徒歩で訪れてみました。表参道交差点を右に曲がり8分ほど歩いた先にひっそりとたたずんでいる感じです。根津美術館の看板があるところから入り、右に曲がって、竹で作られた回廊を行くと美術館の入り口があります。

|

|

根津美術館は、東武鉄道の社長などを務めた実業家・初代根津嘉一郎(1860~1940年)が蒐集した日本・東洋の古美術品コレクションを保存し、展示するためにつくられた美術館です。

現在の建物は2006年から3年半かけて造られたもので展示室は6部屋あります。

1940年に財団が設立された時は所蔵品の数は4,643点でしたが、2016年3月時点で7,420点に増え、国宝7件、重要文化財87件、重要美術品94件がふくまれています。

7月25日~8月25日の間、展示室1・2で「優しいほとけ・怖いほとけ」企画展が開催されていました。鎌倉~江戸時代の木彫と絵画を中心に優しく導く如来や菩薩、厳しく戒める明王や天のさまざまな救済のすがたをみることが出来ました。

「如来」は悟りの境地を体現し、「菩薩」は慈悲の心で救済し、「天」は仏教世界を外敵から守り、「愛染明王」は人間の愛欲を表し、「明王」は超強力パワーで悪を滅ぼすのだそうです。

また、同時開催として展示室3は仏教美術の魅力、展示室4は古代中国の青銅器、展示室5は鍋島の小品、展示室6は納涼の茶というテーマで美術品が展示されていました。展示室6に入る直前の特別ケースにはイギリスの宝飾時計が3つ飾られていました。ここだけが華やかな印象でした。

普段は喧噪な世の中に暮らしている者として、このように素晴らしい美術品とふれあい、館内にある庭園に立ち入ると、心身が清められる感覚を覚えました。