じゃんけんが面白い!

じゃんけんが面白い!

じゃんけんとは手だけを使い、3種類の指の出し方で勝敗を決める手段です。拳遊びとして日本で考案されましたが、現代では世界的に普及しています。拳遊びとしてだけでなく、複数人が何かを決めるときの決定手段としても頻繁に使われています。

2011年11月11日に日本じゃんけん協会が発足しホームページを公開しています。それによると、じゃんけんには勝利の法則10ヵ条があるそうです。詳細はホームページを参照してほしいのですが、題目だけを並べると次の様になります。

① はじめのグー

② 策練りのチョキ・パー

③ あいこには負ける手を

④ チョキのあいこにはチョキ

⑤ 拳読

⑥ 宣言する

⑦ 勝ち手は続く

⑧ 上級者にはグー

⑨ 先見せ

⑩ どうしようもなくなったらパー

また協会によると、グー・パー・チョキにはそれぞれ個性があるそうです。

グー パー チョキ

時間: 瞬時に出す 中間 少し時間がかかる

心理: 感情的 中間 思慮的

手の形: 作りやすい 中間 作りにくい

頻出率: 高確率 中間 低確率

一方、インターネットの情報サイト「Jタウンネット」が「じゃんけんのグー・チョキ・パー、どれが一番好き?」というタイトルで、

2019年9月から2020年1月15日までアンケート調査を行いました。

766の回答が集まり分析したところ、チョキが

47.8%、グーが30.5%、パーが21.7%でした。好きなものと、実際に出すものは異なるようです。

これらの回答を県別に色分けしてみたら次の様になったそうです。

グー:北海道、宮城、石川、福井、静岡、滋賀、香川、愛媛

パー:青森、京都、鳥取、熊本、宮崎、鹿児島

拮抗した県:栃木、群馬、富山、大分

チョキ:その他28県

心理学的にも3つは色分けが出来るそうです。

グー:自分の本心をなかなか出さない頑固者

パー:細かいことにこだわらない、おおざっぱな人

チョキ:個性で目立ちたがりやなお調子者

これらを上記の47都道府県に当てはめて見ると、各県人の性格が浮かび上がるのかも知れません。

拮抗している栃木、群馬、富山、大分の県人はどのような性格になるのかよくわかりませんね。

血液型との関連性はどうなのか疑問に感じました。

インターネットで調べて見ると、各血液型の性格について次の様なコメントが多いようです。

A型:几帳面、きれい好き、安全運転、未練がましい、心配性

B型:楽天的、マイペース、自由奔放、変わり身が早い、遊び好き、恋多き人、浪費家

AB型:理想追求型・おおらか・社交的・負けず嫌い・繊細で複雑・趣味が広い

O型:現実的、逆境に強い、野心家、面倒見が良い、保守的で頑固、親方気質

血液型との関連性を推測すると、

A型とO型はグーをよく出し、B型はパーをよく出し、AB型はチョキをよく出すことになるのでしょうか?

初夢・一富士二鷹三茄子!

初夢・一富士二鷹三茄子!

昔は元日朝のTVで「どんな初夢を見ましたか」などを問う番組が多かったですが、

最近は初夢と言う言葉すらTVから失われてしまい、少し寂しい気もします。

極端に聞く機会が減ってしまいましたが、初夢を見ると縁起が良いものを表わす

ことわざに「一富士二鷹三茄子」がありますが、皆さんは何故この三つなのか知っていますか?

現在人からすると、どうしてこの三つの言葉が縁起に結びつくのかよくわからないところがあります。

このことわざの由来は諸説あるのですが、最も有力なのは、江戸時代に遡ります。

江戸時代に成立した民俗信仰の一つに富士講という、富士山とその神霊への新興を行う宗教体系がありました。

富士講の中でも最も古い組織に駒込富士神社があり、駒込富士神社の周辺には鷹匠屋敷があり、さらに駒込茄子が名産だったのです。

そのため「駒込は一富士二鷹三茄子」と川柳に詠まれ、世の中に広まったそうです。

現代人がこの三つにピンと来ない理由が解りますね!

永遠に語り継がれるディープインパクト!

永遠に語り継がれるディープインパクト!

昨年末に偶然見たNHKの特集番組【ディープインパクト】が大変印象に残りました。

日本の競馬については2018年5月10日のブログで掲載しましたが、その時勉強したおかげで、個人的にも競馬の概略を知ることが出来ました。生涯馬券を買ったことはないのですが、競馬をTVで観戦するのはお気に入りの一つです。

クラシック三冠(皐月賞、ダービー、菊花賞)に焦点を当ててみると、三冠を獲得したのは、これまでに7頭しか誕生していません。

1941年の三冠馬であるセントライは私の生まれる前ですし、1964年のシンザンも競馬に興味がなかった時代なので、馬自体を見たことがありません。1983年のミスターシービーと1984年のシンボリルドルフはイタリアに滞在していた時期だったので、これも見ることが出来ませんでした。1994年のナリタブライアン はエクアドルに滞在していた時期だったので、同様に見れていません。ということで、実際に見た三冠馬は2005年のディープインパクトと2011年のオルフェーブルだけなのです。さらに、無敗での3冠馬と7冠馬になったのはシンボリルドルフとディープインパクトだけですから、そのうちの1頭を見れただけでラッキーと思わなくてはいけないのかも知れません。

武豊が騎乗したディープインパクトの勝ちっぷりが素晴らしく、勝つたびに凄い馬だとの想いが高まったことを覚えています。

NHKの特集番組【ディープインパクト】では、池江調教師がディープインパクトの生い立ちから強さの秘密を解説していました。それを見て、益々ディープインパクトのすごさが判り、いくつかの要点を掲載しておこうと思ったものです。

① ディープインパクトはかなり小さい馬でした。成長しても、他の馬よりサイズは小さかったです。何故あれほど追い込みが素晴らしかったのかについて、下記で秘密が解き明かされます。

② 凄く闘争心のある馬でした。皐月賞は「最も速い馬が勝つ」、ダービーは「最も運の良い馬が勝つ」、菊花賞は「最も強い馬が勝つ」と言われていますが、三冠目の菊花賞は3000mの長丁場なので、早く入れ込むと最後まで体力が持ちません。ディープインパクトのスパートのタイミングを遅らせる練習を積んで菊花賞に臨んだのですが、案の定、入れ込み気味でスタートし、それを武豊騎手が懸命に押さえるシーンが印象的でした。結果的には、途中で折り合いがつき、最後にトップギアを入れるいつものスタイルで圧勝したのですが、池江調教師の戦略がなければ、三冠馬になれなかったかも知れません。

③ 2歳のころノーザンファームでは他の馬よりよく走っていたそうです。放牧場に連れてこられた時は、足の不安があり、半径4mほどのパドックに入れられて1ヶ月ほど過ごしたそうです。その時に外で走り回っている馬たちを見て、パドックを出たら空を飛ぶように走り回りたいと思ったのではないでしょうか?

④ 人懐っこさのある馬で、厩舎ではお世話をする人にちょっかいをだしていたらしいです。

それが故に、10万人以上の観客の競馬場で、暴れることも興奮することもなくレースに臨んでいたのではないでしょうか?

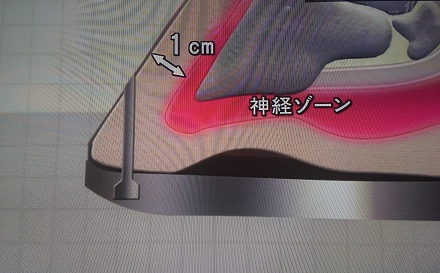

⑤ 画像の様に、左の後ろ足の蹄が他の馬に比べて厚さが薄く蹄鉄を釘て固定することが出来ませんでした。アメリカで使用されていた、特殊接着剤で蹄鉄を固定したそうです。釘が神経に触れると強烈な痛みが起きますから、この方法が実現出来なかったら、三冠は無理だったでしょう。

|

|

|

⑥ 心拍機能が他の馬より優れています。最高速度に達した後、約10分で平常の心拍数に戻る他の馬に比べ、ディープインパクトは約3分で戻るそうです。緩急織り交ぜて長い距離を走ることが出来た理由だと思います。

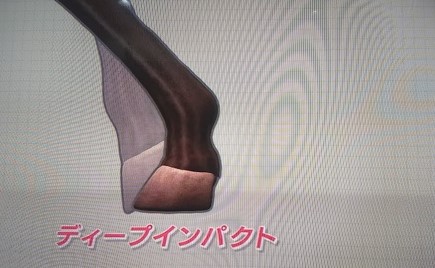

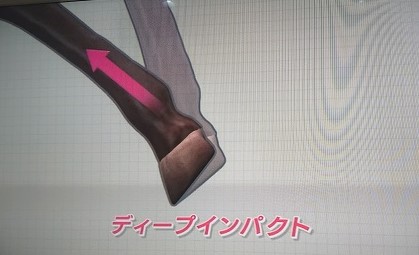

⑦ 後ろ足の桃の筋肉が他の馬に比べてはるかに柔軟です。これにより両後ろ足を他の馬より前に着地させることが出来るのです。同じ歩数でもより前に進めますし、これが、武豊騎手をして、「ディープインパクトは空を飛ぶ馬」と言わしめたのではないでしょうか?

⑧ 足首が柔軟で、他の馬より前方に足が傾斜して推進力が増すのです。最後尾からスタートした小さい馬が、最後の直線で前にいる馬を面白いように追い抜いていく加速力はここで生み出されているのだと思います。

|

|

2002年3月23日に生まれ、2019年7月30日に骨折で亡くなったディープインパクトは、2004年12月19日の新馬戦から2006年12月24日の有馬記念まで、わずか2年と5日間の競走馬でしたが、通算14戦12勝の成績を収め、競馬ファンのみならず、日本国民に残してくれた感動のレースの数々は、永く語り継がれていくことでしょう。

【希】という漢字が面白い!

【希】という漢字が面白い!

最近はTVで難読漢字番組が多く、それらを見ると読めない漢字が多々あることに驚かされます。一つの例をあげてみます。

とても良く見る漢字【希望】は将来を明るくさせるイメージがあり、誰もが(きぼう)と読めます。

しかし、【希】だけを取り上げると、この漢字は送り仮名によっていろいろ読み方が違ってきます。そこで、次の読み方を答えてください。意外と難しいのではないでしょうか?

① 希

② 希う

③ 希む

④ 希臘(これは国名です)

答えは(こちら)

2019年都道府県定住意欲度と市町村魅力度ランキング・トップ10!

2019年都道府県定住意欲度と市町村魅力度ランキング・トップ10!

ブランド総合研究所が実施した住民へのアンケートにより、上記ランキングが発表されました。どちらのランキングトップ10も、全て当てられる人はまずいないのではと思います。

都道府県では東京が圧倒的に1位だと思いましたが、そうではありませんでした。むしろ、ランキング上位を見ると、東京一極集中が薄れているようにも思えます。

市町村魅力度では、やはり風光明媚な観光地が上位に入っていて成る程と言う印象ですが、北海道の市町村がトップ10に4つも入っているのは驚きでした。さらに、東京では新宿区が24位でトップということで、都会の市町村は利便性はあるのですが、魅力に乏しいことが解ります。これについては、東京都の各市町村が魅力度アップの施策を真剣に考えないといけないのではないでしょうか?

2019年都道府県定住意欲度ランキング・トップ10!

1位:北海道

2位:福岡県

3位:大阪府

4位:沖縄県

5位:神奈川県

6位:京都府

7位:兵庫県

8位:愛知県

9位:東京都

10位:宮崎県

2019年市町村魅力度ランキング・トップ10!

1位:函館市

2位:札幌市

3位:京都市

4位:小樽市

5位:神戸市

6位:横浜市

7位:鎌倉市

8位:金沢市

9位:富良野市

10位:仙台市/日光市

15回目の漫才日本一・ミルクボーイ!

15回目の漫才日本一・ミルクボーイ!

昨晩行われた15回目の漫才日本一を決める【M-1 グランプリ 2019】で、ミルクボーイが見事優勝しました。

ミルクボーイはTVで漫才を披露するのが初めてでしたが、存分に力を発揮したのではないでしょうか?予選と決勝で披露したネタはコーンフレークと最中でした。個人的には漫才はあまり見ないのですが、ミルクボーイのネタが新鮮で、つい引きずり込まれ自然と笑っていました。今回の参加組数はこれまでで最大の5040組で、その頂点に立ったことになります。漫才芸人の世界は収入が少ないことで知られていますが、優勝賞金1千万に加え、今後のTV出演などが予定されていることから、収入面での問題はある程度解消できるのではないでしょうか?今回の優勝に満足することなく、さらに、質の高いネタを考案してほしいと思います。参考に歴代の優勝者と参加組数を掲載しておきます。

2001年:中川家(1603組)

2002年:ますだおかだ(1756組)

2003年:フットボールアワー(1906組)

2004年:アンタッチャブル(2617組)

2005年:ブラックマヨネーズ(3378組)

2006年:チュートリアル(3922組)

2007年:サンドウィッチマン(4239組)

2008年:NON STYLE(4489組)

2009年:パンクブーブー(4629組)

2010年:笑い飯(4835組)

2015年:トレンディエンジェル(3472組)

2016年:銀シャリ(3503組)

2017年:とろサーモン(4094組)

2018年:霜降り明星(4640組)

日本画の顔料が岩絵具(いわえのぐ)であることを知っていますか?

日本画の顔料が岩絵具(いわえのぐ)であることを知っていますか?

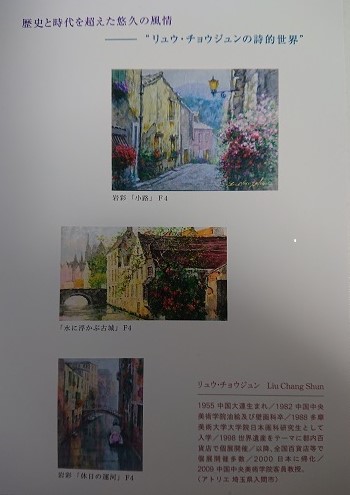

先日、友人に連れられて二子玉高島屋6階で開催されていた「リュウ・チョウジュン 25のプチベイザージュ展」を訪れました。この画家は中国大連生まれで1955年生まれの画家ですが、1988年から多摩美術大学大学院で日本画を学び、2000年に日本に帰化された方です。1998年から世界遺産をモチーフにした個展を都内の各百貨店で展開されています。個展会場でガイドをしてくれた方が、展示されている25の作品全てが日本画の顔料である岩絵具で描かれていることや、この画材で海外の世界遺産などを描く画家は少ないこと、さらに、岩絵具なので光線の角度によって表面がキラキラ光り、油絵では出せない詩情豊かな味わいが出せる絵になることを説明してくれました。そして、一番驚いたのは、日本画の顔料が辰砂、孔雀石、藍銅鉱、ラピスラズリなど様々な鉱石、半貴石を砕いて作った顔料であることでした。これを知らなかったのは私だけかも知れませんが!

いわゆる油絵の顔料は金属元素と非金属元素で作られていますが、日本画の顔料は天然石を砕いて使うことを主流としています。天然石は高価なので、1952年に市販が開始された新岩絵具(釉薬の中の長石がガラス化して、それに金属酸化物を高温焼成することでいろいろな色を出す)や合成岩絵具が広まっていますが、本物は天然石を砕く顔料です。

また、固着剤(接着剤)に膠(にかわ)を使うところも特徴です。

展示されている絵の中には、モンサンミッシェル、ミラノのドゥオモ、アマルフィ、ヴァティカン市国などもあり、まるで世界遺産を訪れた様な気分になりました。

日本画の世界も奥が深いですね!

2020年東京オリンピック・聖火リレー!

2020年東京オリンピック・聖火リレー!

東京オリンピックの聖火リレーは47都道府県・858市町村を巡ることは決まっていましたが、昨日17日に、東京五輪組織委員会や各都道府県がそれぞれの地区で聖火をつなぐランナーを発表しました。

来年3月12日にギリシャのオリンピアで採火式が行われた後、聖火は3月20日に宮城県東松島市の航空自衛隊の基地に到着し、まず「復興の火」として宮城、岩手、福島で2日間ずつ展示されます。

そして3月26日に、東日本大震災からの「復興五輪」を重視して、福島での原発事故の廃炉作業の拠点となったサッカー施設「Jヴィレッジ」をスタートして国内でのリレーが始まります。一人当り約200mの距離を2分ほどで走り聖火がリレーされます。ランナーの数が多すぎて、ここでは名前を掲載出来ませんが、様々な分野の著名人が参加するようです。各自治体におけるコースはそれぞれの歴史、文化、特色などが解るようなコース設定になっているそうです。各自治体の公式HPに詳細地図が掲載されているので参考にしてください。

リレー方法は単純に200mを走りつなぐだけではなく、特殊な方法も組み込まれています。

いくつか掲載します。

・福島県の猪苗代町では、磐梯山にあるゲレンデを聖火を持ちながらスキーで滑り降ります。

・大分県臼杵市や広島市では、古くから武芸の1つとして伝えられてきた泳ぎ方「日本泳法」で聖火をぬらさないように川を渡る予定です。

・北海道帯広市では、馬が数百キロのそりを引いて早さを競う「ばんえい競馬」で聖火を運びます。

・埼玉県日高市では、馬に乗って運ぶ予定です。

・岩手県や宮城県では、大震災を乗り越えた三陸鉄道リアス線やJR仙石線を使います。

・長崎市では、再現された「遣唐使船」を使う計画です。

・富士山も通過するのですが、どのように頂上に行くのかは報道されていませんでした。

聖火リレーについてはこれまでのオリンピックでも様々な趣向が実施されてきましたので紹介します。

① 1976年モントリオール大会:

人工衛星を使ってレーザー光線で一瞬にしてアテネからオタワに伝わりました。

② 2000年シドニー大会:

世界遺産のグレート・バリア・リーフの海中をダイバーが泳ぎ、水中でも燃えるトーチを開発した初の海中リレーでした。

③ 2006年トリノ大会:

聖火を手にしてボブスレーで滑走しました。

④ 2008年北京大会:

世界最高峰のエベレスト(中国語名チョモランマ)の山頂に登りました。

⑤ 2012年ロンドン大会:

怪獣ネッシーが生息するとの伝説があるネス湖をボートで運びました。

⑥ 2014年ソチ大会:

初の宇宙リレーをしました。2人の宇宙飛行士がトーチとともに宇宙遊泳し、バイカル湖の水中や原子力砕氷船によって北極点にも到達したのです。

⑦ 2016年リオデジャネイロ大会:

サーフボードに乗りながら波乗りリレーをしました。

⑧ 2018年平昌大会:

災害援助ロボットがランナーとして参加しました。

2020年東京大会ではどのようなリレー方法が世界に紹介されるのでしょうか?

ところで、聖火リレーについて決まっていないことが2つあります。

一つは聖火リレーの最終ランナーです。少し早い気もしますが、メディアでは多くの著名人に質問をしています。最終ランナーはやはりスポーツ選手という意識を盛っておられる方が多いようです。フィギュアスケートの羽生やMLBの大谷等が結構候補に挙がっていますが、これまでの流れからすると現役選手は採用されない様です。その意味で言うと、イチローが一番良いように思いますが、皆さんは誰だと思われますか?

もう一つは聖火台です。11月末に完成した新国立競技場に現在聖火台は設置されていません。設計段階から聖火台の設置が想定されてなく、また、木材を使用した屋根で覆われる構造なので、消防法にも抵触する懸念が指摘されていました。

聖火台の設置場所はIOCと大会組織委員会が協議して決定することになっています。旧国立競技場に設置されていた聖火台は、国立競技場の東側にある青山門の近くに設置されることが決まっていて、五輪とパラリンピックの期間中はここで聖火がともされる可能性が高いそうです。問題は聖火リレーの最終ランナーが点火するクライマックス用の聖火台をどうするかです。聖火台のデザインは太陽をイメージした球体で水素を燃料に使用するものとする方向で準備が進められているのですが、上記にの様な構造上の問題から、開会式ステージに臨時聖火台として設置する案が有力視されています。

期間中、燦然と輝く聖火はVR技術で設置されるのでしょうか?

英国のブレグジットは実現すべきなのでしょうか?

英国のブレグジットは実現すべきなのでしょうか?

12月12日に行われる総選挙で、ジョンソン首相が率いる保守党が過半数を獲得すると、2020年1月31日までにEU離脱が実現しそうなブレグジット問題ですが、報道された記事だけでは、よくわからないことが沢山ありませんか?国民投票で思いがけなく離脱が過半数を取得しました。それ以降、離脱の具体案を巡って、イギリス議会やEU連合と内容を協議しては不合意の連続で、何が問題なのかもよくわからなくなっている気がします。

報道によれば、最後に残る問題はアイルランドに関連したことの様ですが、ジョンソン首相案はそれも解決したよう(?)で議会が総選挙に応じているのです。

これに対し、英国領北アイルランドの食品業界は100%ジョンソン首相案に反対しています。彼らが指摘している問題点を要点だけまとめると次の様になります。

① 英国は地域によって生産品目に特徴があることです。例えば、スコットランドはウィスキー、北アイルランドはチーズ、イングランド中部は野菜、イングランド南部は小麦です。

② 北アイルランドは食品関連産業が主力産業です。産業全体で10万人の雇用がありますが、その25%が食品関連です。

③ 食品産業は隣接するアイルランドと密接な関係があります。毎年約7000億円相当が両国間を行き来しています。

④ EU連合でまとまっているときはお互いに関税がゼロですから問題ないのですが、英国がEUを離脱すると、7000億円の行き来に関税がかかることになります。特に、農産品の多くが国境をまたいで作られています。例えば、ミルクの場合は、北アイルランドの原乳の3分の1を南のアイルランドに運んで、加工処理しています。一方で、豚の加工処理場は北アイルランドにあるので、アイルランドの豚は北に運ばれます。平均利益率が4%の食品業界に突然20%の関税がかかっては生産者も消費者もとてもやっては行けないでしょう。

⑤ 違う事例もあります。スペイン産のトマトは直接、英本土のドーバー港に輸入されます。その後、アイルランドに輸送されます。現状、アイルランドに輸入される8割の生鮮食品は英本土経由で入るため、これはEUから英本土、再度EUという流れになります。すぐに物流の流れを変えることは難しいし、関税がダブルにかかることはもっと大変です。

⑥ インフラの問題もあります。北アイルランドとアイルランドは電気や水道を共有してきました。英国本土への物流にアイルランドのダブリン港が使えなくなるのも大きな問題になります。

⑦ これらの問題についてジョンソン首相案は具体的な解決策を示していないのです。

⑧ これまで20年間、アイルランドと北アイルランドはお互いに犯罪がおきないように努めてきましたが、この関係が壊れる危険性があります。

上記の様な課題が山積している中で、2020年1月末までにEU離脱が成立するとしても、実際に影響が出てくるのは2020年末に移行期間が終了してからです。移行期間中に英国はEUとの間に貿易協定を含めた新たな関係を構築する必要がありますが、その交渉が不調に終われば、2020年末に英国は「合意なき離脱」を強いられ、英経済、通貨ポンド、あるいはポンド建て資産の価格に大きな下押し圧力が加わることになりそうなのです。個人的には、課題が多すぎてEU離脱のメリットがよく見えないのですが、皆さんはどのように思われますか?

日本ラグビー・プロリーグの実現は?

日本ラグビー・プロリーグの実現は?

第9回ラグビーW杯日本大会が日本独特のおもてなしとブレイブ・ブロッサムズの大躍進で大成功を納めた為か、日本ラグビー協会が公表したプロリーグ構想が注目を集めています。今月13日に協会は「新プロリーグ設立準備委員会」の発足を表明しました。2021年立ち上げを目指すという、協会が考えているプロリーグの内容を見る前に、現状を把握すると、現在の日本最高リーグは、社会人16チームによる「トップリーグ(TL)」で、プロアマ混在の編成で一定期間リーグ戦を行っています。厳格なプロリーグではなく、アマチュアの企業スポーツカテゴリーです。ワールドカップを率いたジョーンズHCもジョセフHCも「日本はアマチュアの国として世界のプロと戦っている」と指摘しています。

幸いなことに、ラグビーチームを持つ企業は、トヨタ自動車、パナソニック、サントリー、NTTなど世界規模で事業を展開する優良企業が多く、年間10億円以上の運営費が企業から支給されているそうです。何故このような多額を負担するのかといえば、社員の福利厚生の一部として扱う企業もあれば、広告費やスポーツ推進室のような部署の予算から支出される企業もあります。企業の広告や知名度アップがメリットなのでしょうが、最低10億円はかなりの金額だと言わざるを得ません。

これに対し協会が2021年の立ち上げを検討するプロリーグは、ワールドカップを開催した12地域(スタジアム)にプロチームを置くアイデアの様ですが、同時進行で現行のTLもアマチュアリーグとして存続する構想です。一部の推進派のチームがプロ化する一方で、企業スポーツの継続を求めるチームは“現状維持”で社会人リーグを継続しなければなりません。プロリーグに人気が集中しそうな中で、自前の資金力でTLチームを維持していく企業が16社あるかどうか疑問に感じます。

これまで競技種目の人気度では10位台中盤あたりにありましたから、にわかファンが増えたと言っても、トップレベルの野球やサッカーJリーグとは格段の差がありますし、バスケットや卓球という新しいプロリーグとの競争も起こる環境です。

プロリ-グを検討するときに参考にするものとしてスーパーラグビー(SR)があります。SRチームの運営形態を簡単に説明しますと、ニュージーランド、南アフリカなど参画5か国にリーグ戦期間限定のプロチームを設け、各チームが、その母体となる地域代表(州代表)や、地域とは関係なく世界中から選手を集めて公式戦を戦うというものです。5カ国ともラグビーの国内における人気度は高く、興行収入を想定できるほど、SRチームを作ることは難しくなさそうです。これを日本国内に当てはめると、新設されるプロチームがTLやその下部リーグの選手と出向契約のような形態で期間限定でプロ契約を結び、チームを編成して新リーグを戦い、シーズンが終われば選手は個々の所属チームに戻りプレーすることになります。プロリーグの興行収益はほとんどプロリーグに運営資金として割り振られるはずですから、間接的に関与している企業は、従来通り自己負担で既存チームを運営しなければなりません。

様々な賛否のコメントトが報道されていますが、その内容を読むにつれ、日本におけるラグビーのプロリーグは立ち上げは出来るとしても、継続は様々な問題がありそうです。一番大きな問題はどれだけ多くの子どもたちにラグビーに憧れる気持ちを持たせるかだと思います。それには、子供が憧れるようなプレーを選手が見せることが絶対に必要ですが、同時に、その選手が収入や引退後も含めた生活面での成功を収めることがとても重要なのではないでしょうか?TV放映では野球人気が落ちていますが、未だに野球をスポーツとして取り組む少年達が多いのもそこに理由があると思われます。引退後のセカンドキャリアについては、プロになったからには自己解決をしなければならないという考え方が強くありますが、ラグビーは肉弾戦ですから危険度が高く、他のスポーツのプロ選手以上にサポートが厚くても良いのではないかと個人的には思います。

以上の様な思考を進めていくと、現時点で最も実現可能と思われるのは、現在のTLを中心とした社会人リーグのプロ化に行き着きます。プロリーグとしてはフランチャイズの競技場がなくてはなりません。既にワールドカップが開催された12会場に、増えるであろう東京基盤のチームの為に東京に競技場を増やして体制を整えます。さらに、各フランチャイズの母体となる企業は現状の様に1社で参画するところもあれば、リスク軽減の為、2~3企業が共同で参画するすることも出来るようにするのです。これであれば、企業は広告等の経費負担だけでなく、興行収入も見込めるのでプロリーグのあり方を進化させる原動力が生まれます。さらに、選手達もセカンドキャリアの道が開けるので、まさにウィンウィンの形になるのではないでしょうか?折角にわかファンが拡大したラグビーを日本全体で育てて行きたいと思います!