緊急事態宣言後の外出!

緊急事態宣言後の外出!

緊急事態宣言が出た翌日の8日に、要・急の買い物があったので外出しました。

目指すは二子玉です。東急大井町線の緑が丘駅から電車で行くのが早いのですが、

人との接触を避けるために徒歩で向かうことにしました。

ルートはいくつかあるのですが、今回は久しぶりの運動を兼ねて、緑が丘から奥沢方面に

向かい、その後、田園調布と多摩川駅を経由して丸子橋に到着し、丸子橋を渡って

川崎市側の土手道をひたすら二子玉まで歩きました。

丸子橋まではあまり人通りがなく、すれ違う時も3メートル以上の間隔をとることが出来、

さすがに緊急事態宣言が効いていると思いました。途中にある、田園調布の有名な

テニスクラブはネットが巻き上げられていて、休業の状態でした。

丸子橋の途中で二子玉方面を撮りましたが、右に田園調布の森林があり、正面遠方に

二子玉のライズビル群があり、さらに視界いっぱいに青空が広がっていて、久しぶりに

すっきりした気分になりました。

丸子橋を渡り、土手道を歩き始めると、人の往来が一変しました。

サイクリングをする人やジョギング、そしてウォーキングをする人が結構いたのです。

すれ違う時に2メートルの間隔をとるのが際どい時もあったくらいです。

土手道を半分ほど過ぎたところに、桜のような花が満開の木がありました。

|

|

ソメイヨシノより花が密集していて、まんじゅうが木に沢山置かれている様な感じです。

こんな桜があったのか?と思って近くに寄ってみたら、「鬱金」という桜だとの説明が

ありました。江戸時代からあるそうで、花が植物のウコン「鬱金」で染めた色に

似ているとの理由で名付けられたそうです。

さらに進むと第三京浜道をくぐり、二子玉のライズビル群が大きく見えてきます。

その右側遠方にもう一つ立派なビルディングが見えるのです。

ふと、世田谷区の一番高いビルディングはどこにあるのだろうかと疑問に感じたので、

すぐに調べて見たところ、目の前にひときわ大きくそびえる、ライズタレジデンスタワー

・イーストが151mで一番でした。二番目は田園都市線の三軒茶屋駅前で目立っている

キャロットタワーで124mです。そして三番目は画像の右に見えるビルディングで、

田園都市線の用賀駅前にそびえる、120mの世田谷ビジネスセンターです。

また一つ賢くなったと思いながら二子玉に到着しました。ほとんどのお店は閉まっていて

緊急事態宣言を実感しましたが、地下の食料品売り場は開いていたので、無事買い物が

出来ました。およそ9kmを約2時間で歩く、ゆったりした外出で爽快でした!

AST・ALT・γGTPについて!

AST・ALT・γGTPについて!

お酒を飲む習慣のある人は、血液検査のAST・ALT・γGTPの数字について、

医師から結果のコメントを聞くことが多いと思います。

しかし、この3つの検査項目の内容があまり良くわかっていないので調べました。

・AST(以前はGOT):

ALTと同じくアミノ酸のアミノ基(アンモニアNH3の水素を1個除いた

原子団−NH2)を転移させて、別のアミノ酸を生成するアミノ基転移酵素です。

体のあらゆる臓器の細胞に含まれている酵素ですが、心筋> 肝臓>骨格筋>腎臓の順に

多く含まれ、これらの組織(細胞)が病気で障害されると、血液中の値が上昇します。

・ALT(以前はGPT):

ALTは肝臓≫心筋>骨格筋の順に多く含まれています。

特に肝臓に多く含まれているため、その上昇はASTより肝臓の病気に関連性が高いと

考えられています。

ASTとALTは何れも正常値を超えた時に、どちらが優位にあるかで肝臓の状態を

把握することが出来るようで、調べるとかなり細かく記されています。

あまりにも細かすぎるので、一般的には、ASTは肝臓の急性症状、ALTは慢性症状に、

関連していると記載しておきます。

・γGTP:

たんぱく質を分解する酵素で、肝臓、腎臓、膵臓などの細胞に含まれています。

これらの組織に障害があるときや、肝・胆道系に閉塞があると、血液中に流れ出てきます。

そのため、肝臓および胆道系疾患の選別検査やふるい分けとしてよく用いられます。

さらに、γGTPはアルコールに敏感に反応するので、普段からよくお酒を飲む人達が

仲間同士でこの数値談義をしているのをしばしば耳にします。

健康な人は、一時的にγGTPの数値が上昇してもすぐにもとに戻るので、

後日の再検査により、アルコールによる上昇か、肝臓や膵臓などの障害による上昇かの

区別は簡単につくそうです。

また最近では、アルコールに関係な、中性脂肪が溜まって起こる、

アルコール性脂肪性肝炎でも、γGTP値が上昇することがわかってきました。

参考までですが、私の2月14日の血液検査ではASTとALTが基準を超えていました。

AST :42(基準値8~38)

ALT :45(基準値4~43)

γGTP:39(基準値86以下)

ASTとALTだけで言えば、数値が2.5倍以下で、合計数値が100以下ですから、

軽度上昇になります。

AST数値がALT数値より高い時の可能性は次の通りです。

肝硬変、肝癌、脂肪肝、閉塞性黄疸、溶血性黄疸

ALT数値が高いときの可能性は次の通りです。

慢性肝炎、過栄養性、

かかりつけの医者で2~3ヶ月ごとに定期的に検査をしているのですが、

ASTとALTが基準を超えたのは初めてでした。

γGTPの数字が正常だったので、医者からお酒を控えめにとの要請を受けました。

新型コロナウイルスの様な外出の自粛要請でなくて良かったです。

食料品購入・百貨店vsスーパーvsコンビニ!

食料品購入・百貨店vsスーパーvsコンビニ!

新型コロナウイルス感染問題で、明日にも非常事態宣言を発表されるかも知れません。

食料品については毎日買うことが出来るので、まとめ買いの必要は全くありません。

しかし、どこで買うかというと、最寄りのお店で購入する傾向が出てきそうです。

購入場所の代表的な場所は、百貨店、スーパー及びコンビニです。

2019年の売り上げを比較すると次のようになっています。

百貨店 :15兆9152億円

スーパー:10兆7880億円

コンビニ:11兆1608億円

昨年は新型コロナウイルスの影響がなかったせいで、百貨店の食料品売り場の人気が

そのまま売り上げに反映された結果となりました。

しかし、その百貨店も、2014年の17兆527億円から売り上げが減少しています。

2020年がどうなるかと言えば、新型コロナウイルス感染問題が解消されるまで、

最寄りのお店での購入が見込まれるので、コンビニの注目度が上がる可能性があります。

そもそも、コンビニという形態が発祥したのはアメリカだそうです。

1927年に、「サウスランド・アイス」という会社が、氷を売る売店に日用雑貨や食料品

などを品揃えし、毎日営業を始めたのがそのルーツといわれています。

現在の経済産業省の商業統計で、業態分類としてのコンビニエンスストアの定義は、

「飲食料品を扱い、売り場面積30平方メートル以上250平方メートル未満、

営業時間が1日で14時間以上のセルフサービス販売店」です。

日本でコンビニが出現した時期は定義が曖昧だったため、日本における1号店には

諸説があります。年代だけで見ると、1962年に岐阜県多治見市国鉄多治見駅に

設営された鉄道弘済会の駅中店ですが、上記定義からは外れているようです。

スーパーやコンビニには、歴史的に売り上げ13兆円の壁があると言われています。

2019年末時点で、コンビニは55,620店が全国に存在しています。

セブン・ファミリーマート・ローソンが全体の80%以上を占めるらしいですが、

どこにもある利便性効果で、13兆円の壁を破ることが出来るか注目したいところです。

国名の一文字漢字表記!

国名の一文字漢字表記!

世界の国々を一文字漢字で表わすことが出来ます。

例えば、「日」は日本ですし、「英」はイギリス、「米」はアメリカです。

それでは次の一文字漢字はどこの国でしょうか?

① 似

② 洪

③ 諾

④ 丁

⑤ 土

⑥ 波

⑦ 白

⑧ 秘

⑨ 葡

⑩ 墨

⑪ 勃

⑫ 墺

⑬ 芬

全て回答できれば大したものだと思います。

答えはこちらです。

国によって違う親しまれる色!

国によって違う親しまれる色!

オリンピック観戦の一つのメリットは開会式で各国の国旗を見ることが出来ることです。

各国旗を見ていると配色にそれぞれ特徴があり、文化や歴史の違いを感じます。

いくつかの国で一番親しまれている色を調べてみました。

国名 1位 2位 3位

日本 A B C

中国 A D E

シンガポール A B F

インド D A B

オーストラリア G A C

カナダ A C F

アメリカ A G F

ブラジル C B E

ドイツ A G F

イタリア C G A

AからGまでの選択色候補は白、青、緑、オレンジ、赤、黄、黒、紫、金、茶です。

AからGの色を当ててみてください!

答えはこちらです。

将棋の藤井7段・3年連続の勝率8割!

将棋の藤井7段・3年連続の勝率8割!

17歳の藤井7段の快進撃が止まりません。

昨日行われたヒューリック杯棋聖戦の決勝トーナメントで、菅井8段を下したことで、

2019年度の成績は53勝12敗で、勝率が8.153割となり、

史上初の3年連続勝率8割を達成しました!

しかも、勝数と勝率も全棋士のトップですから、実力が本物であることを証明しています。

棋聖戦初挑戦には残りの2戦で勝利しなければなりません。このまま勝ち進むことに

なれば、屋敷九段が持つ最年少タイトル挑戦記録の17歳10カ月を更新します。

最近は、新型コロナウイルスの暗いニュースばかりで辟易していますので、

藤井7段には、久しぶりに明るいニュースをもたらしてくれることを期待したいです!

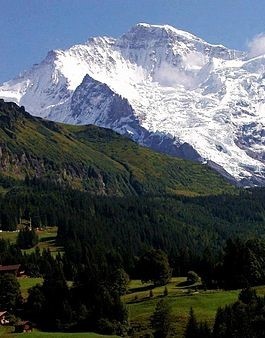

素晴らしきかな・ベルナ-・オーバーランド三山!

素晴らしきかな・ベルナ-・オーバーランド三山!

スイスのインターラーケンから向かうユングフラウ地方に三山はそびえています。

その名はアイガー、メンヒ、ユングフラウです。

日本人にとってスイス観光と言えば山巡りが思い浮かびます。

その中でも代表格は2カ所で、この三山とツェルマットから行くマッターホルンです。

過去にイタリアのミラノに滞在したことや、スイスの補聴器メーカー・バーナフォンに

勤務していたことなどから、個人的には、両方とも4回訪れたことがあります。

今回は、ベルナー・オーバーランド三山について掲載します。

・アイガー(EIGER):

名前の意味は不明ですが、標高3970mの嶮しい山です。

インターラーケンからユングルラウ地方に向かうとまず見えてくる印象的な山です。

高さ1800mの北壁は、グランド・ジョラスの北壁、マッターホルン北壁とともに、

アルプスの三大北壁と呼ばれ、有名であると同時に、多くの登山家が命を落としています。

ユングフラウヨッホ迄のユングフラウ鉄道は、アイガーの中にトンネルを通しています。

・メンヒ(MONCH):

アイガーの西側に位置し、標高4107mのメンヒは「修道士」を意味します。

ユングフラウに向かう途中に位置する標高3454mのユングフラウヨッホ駅には、

アイガーに続き、メンヒの中にも通した全長9.3kmのトンネルで行きます。

アイガーグレッチャー駅から岩石を破砕して、凄いトンネル鉄道をよく作ったものです。

この駅はヨーロッパで最も高い位置にある鉄道駅なのです。

ヨッホとはメンヒのピークとユングフラウのピークの間の鞍部を意味します。

・ユングフラウ(JUNGFRAU):

乙女を意味するユングフラウは、標高4158mでユングフラウ山地の最高峰です。

この三山観光の中心的な宿泊地はグリンデルワルドです。

アイガー北壁の目の前に位置しているので、朝ベランダから眺めると圧倒されます。

三山をまとめて見るお勧めの場所が3カ所あります。

・クライネ・シャイデック駅:

ユングフラウヨッホ駅に行くユングフラウ鉄道と、ラウターブルンネン駅に行く

ヴェンゲルンアルプ鉄道の分岐点駅で標高mに2601mです。

三山のスーパーパノラマ画像が撮れる場所です。

・フィルスト:

グリンデルワルドを挟んで三山の反対側にある丘陵地帯です。

ゴンドラを30分ほど乗ってついた場所からはグリンデルワルドの町並みを眼下において、

アイガーとユングフラウが一望出来ます。メンヒはアイガーの後ろに隠れています。

フィルストはスキー場としても有名です。初心者から上級者まで堪能出来るでしょう。

・ピッツ・グロリア:

女王陛下の007のロケ地となった展望台付きの回転式レストランです。

ラウターブルンネン駅経由シュテッヘルベルク駅から、ロープウェイを4本乗り継いで

到達する、標高297mのシルトホルン頂上にあります。

上記2カ所とは別の角度で三山を眺めることが出来ます。

頂上までのロープウェイは1967年に完成しました。個人的にこれまで様々な

ロープウェイに乗りましたが、この4本は今までの中で最高の迫力でした。

2013年に、レストランの展望台から北東に延びる尾根に、ピッツ・グロリア・ビューと呼ばれる新しい展望台が完成しました。

ピッツ・グロリアと一緒に、アイガー、メンヒ、ユングフラウの三山を撮影できます。

シルトホルン山頂は毎年1月に開催される世界最大級のアマチュア・スキーレースである、

「国際インフェルノレース」のスタート地点にもなっています。

何故、言葉と書くのでしょうか?

何故、言葉と書くのでしょうか?

言葉とは感情や思想を伝える手段として用いられ、社会に認められた意味をもつ音声や

文字の事です。書き方としては詞とも辞とも書かれます。

言葉の語源は言(こと)と端(は)の複合語です。

言は事と同じ意味があり、事実にもなる重い意味を持っていました。

もっと軽い意味を持たせようとして、端を加えたと言われています。

奈良時代に作られた万葉集では言葉、言羽、辞の3種類の文字が使われていました。

万葉集という名前になった理由についてはいくつかの説があります。

・よろづの言の葉を集めたものという意味

・歌を葉に例えて、多くの歌を集めたものという意味

・万葉という言葉に永久という意味があるので、この歌集が永く伝わるように願う意味

平安時代になると「古今和歌集」や「土佐日記」では平仮名の「ことば」が使われ、

「枕草子」では「詞」が、さらに室町時代の「徒然草」では「言葉」が使われています。

数ある書き方の中で言葉が残った理由は、平安時代の900年代に

紀貫之(きのつらゆき)が執筆したと言われる「古今和歌集仮名序」と言われています。

原文の始まりは、「やまとうたは、人の心を種として、万の言の葉とぞなれりける」です。

現代文では次のようになります。

「和歌(大和歌)は、人の心を種として、葉っぱのように生い茂っている言の葉である。」

「言の葉」が多く用いられていくと、ことばにも「言の葉」の意味が含まれる様になり、

「言葉」は言語を意味する最も一般的な語として定着したのです。

鉄と鋼の話!

鉄と鋼の話!

原子番号が26の鉄は地球の地核以外で最も多く存在する元素です。

原子番号1は水素で原子核の周りにある電子は1個です。鉄の電子数は26なのです。

鉄までの元素は恒星(太陽)の核融合のよって作られますが、原子番号が鉄より大きい元素は

新星爆発などでしか生じません。

地球に存在する金やプラチナなどは大昔の超新星爆発が太陽系を作った証しなのです。

人類が作った建造物の大半に鋼が使用されているのは、無尽蔵な鉄があったおかげです。

純度100%の鉄は白い金属光沢を放つそうですが、原子核の周りの電子が増えたり減ったりする

イオン化傾向が高いため、大気中でお目にかかることは出来ません。

我々が目にしているのは鋼です。

鉄と鋼の違いは炭素の含有量なのです。

鉄は0.02%未満の炭素を含みます。鋼は0.02%~2%程の炭素を含みます。

鉄は良く錆びると言われますが。鉄の錆は大きく分けて2つあります。

赤錆び:鉄が水や水蒸気と接触すると、鉄は電子が減りプラスイオンになります。

水では水酸化物イオンというマイナスイオンが出来ます。

この反応を繰り返すことで、鉄から水分が抜けてFe2O3という赤錆びになるのです。

黒錆び:赤錆びと同じように酸化されるのですが、赤錆びのようにぼろぼろになりません。

鉄を高温で熱すると空気中の酸素と反応して表面が黒くなり、Fe3O4になります。

この黒錆びはきめが細かく、表面をコーティングするような感じで覆ってくれるのです。

身近な製品で鋼の代表格はステンレス鋼です。

名付け親はイギリスの学者ブレリアン氏でした。

1913年にイギリスで軍の委託により小銃や大砲の地金開発に努力していたブレリアン氏は、

スクラップ置き場で錆びていない鉄片をスクラップの山から発見しました。

それはクロムを13%以上含んだ合金鋼でした。

食卓用のナイフに試作し、ステンレス鋼「Stainless Steel」の愛称をつけ特許を取ったのです。

鉄に添加されたクロムは酸素と結合してステンレスの表面に不動態皮膜という極薄の酸化皮膜を作り、

錆びの発生を防いでいるのです。

この酸化皮膜は厚さ100万分の3mm程度と大変薄いのですが、傷ついても酸素に触れるだけで

再生する優れものです。クロムの含有量を増やせばステンレスの耐食性が高まります。

さらに、酸化皮膜を強化するニッケルを添加することで、より耐食性を向上させることが出来ます。

ステンレス鋼は金属組成的に分けると次の3種類になります。

・マルテンサイト・ステンレス:13クロム系

・フェライト・ステンレス:18クロム系

・オーステナイト・ステンレス:18クロム・8ニッケル系

家庭で最も使われるステンレス鋼はオーステナイト・ステンレスです。

ジョギングとランニングの違いって何?

ジョギングとランニングの違いって何?

世の中には「どう違う」と質問されて、即座に明確な回答が出来ないことが多くあります。

一般的に、物事をマクロの視野で捉えていることが多いのではないでしょうか?

掲題のランニングとジョギングについても同じことが言えます。

もっと大前提であるウオーキングとランニングの違いについて見てみると、

違いは、両足が地面から同時に離れることがあるかないかです。

ランニング動作の場合、両足が同時に地面から離れるので、

短いジャンプを連続的に繰り返していることになります。

ジョギングもランニングの一種であることは間違いありません。

ジョギングという言葉の意味はゆっくりした速さで走ることを意味します。

1977年にアメリカで出版された「奇跡のランニング(邦題)」の著者である

ジム・フォックスが提唱しました。

ランニングとジョギングの速さの定義はありませんが、

一つの指標としては時速9.6kmよりゆっくり走ることのようです。

仮にジョギングが時速9.6kmだとすると、ジョギングはかなり速いように思います。

一般的に、人間の速いウオーキングは時速6kmと言われますから、

ウオーキングで9.6kmは出せる速さではありません。

ジョギングとランニングの違いは速さより心拍数で別けられることが多い様です。

ジョギングは心拍数120~130程度で、ランニングは140以上と言われています。

従って、ウオーキングの心拍数は120以下になります。

最近は歩数計などで心拍数が表示されるようなので、調べてみてはどうでしょうか?