イカとタコの違い!

イカとタコの違い!

あなたはイカ派?タコ派?といった議論が頻繁に起こるイカとタコの違いについて

調べて見ました。

1.生物学上はイカもタコも軟体動物門・ 頭足綱・ 鞘形亜綱に属しますが、イカは

十腕形上目で、タコは八腕形上目・タコ目という違いがあります。

2.見た目では、足の数が違います。誰でも知っていますが、イカは合計10本(足が8本、

触腕が2本)でタコは8本です。

3.知能も違います。イカは鏡に映る自分を自分だと認識する鏡像認知が出来ます。タコは

餌の入った容器の蓋を開けることや、道具を使うなど、動物の中でもトップクラスの

知能を持っています。

4.住処が違います。イカはヒレを活用して泳ぎ回りますが、タコは岩場や砂地に生息し

海底を這い回わります。

5.吸盤も違います。イカはかぎ爪といってとげで引っ掛けますが、タコは吸盤で

吸い付きます。

6.墨が違います。逃げるときに使うのは同じですが、イカの墨はどろどろの墨で

吐いた墨を自分と思い込ませて逃げます。タコはさらさらの墨で、墨を拡散させて

目くらましにして逃げます。

7.どちらも体の色を変えられますが目的が違います。イカは会話や威嚇の為に変色

しますが、タコは周囲の色に合わせる擬態です。

8.卵の扱いが違います。イカは抱卵しませんが、タコは抱卵します。

9.体の特徴が違います。イカは体内に殻を持ち、泳ぐためのヒレもあり、さらに、

外套膜に切れ目がありますが、タコには全てありません。

10.釣り方が違います。イカはいわゆる釣り漁ですが、タコは壷で釣ります。

11.漁獲量が違います。2018年の漁獲量ではイカが8万4千トン、タコが

3万6千トンでした。イカは例年10万トン以上の漁獲量がありますが、

2018年は極端に少なかったそうです。

12.栄養成分についてはイカとタコはあまり違いがありません。参考までに、

スルメイカ・ヤリイカ・マダコの成分を掲載しておきます。

(100グラム当り) スルメイカ ヤリイカ マダコ

エネルギー: 88kcal 85kcal 76kcal

水分: 79.0g 79.7g 81.1g

たんぱく質: 18.1g 17.6g 16.4g

脂質: 1.2g 1.0g 0.7g

炭水化物: 0.2g 0.4g 0.1g

ナトリウム: 300mg 170mg 290mg

カリウム: 270mg 300mg 290mg

カルシウム: 14mg 10mg 16mg

マグネシウム: 54mg 42mg 55mg

リン: 250mg 280mg 160mg

鉄: 0.1mg 0.1mg 0.6mg

亜鉛: 1.5mg 1.2mg 1.6mg

銅: 0.34mg 0.25mg 0.30mg

ビタミンA: 13μgRE 8μgRE 5μgRE

ビタミンE: 2.1mg 1.4mg 1.9mg

ビタミンB1: 0.05mg 0.04mg 0.03mg

ビタミンB2: 0.04mg 0.03mg 0.09mg

ナイアシン: 4.2mg 3.5mg 2.2mg

ビタミンB6: 0.20mg 0.10mg 0.07mg

ビタミンB12: 6.5μg 1.1μg 1.3μg

パントテン酸: 0.54mg 0.27mg 0.24mg

ビタミンC: 1mg 2mg 0mg

飽和脂肪酸: 0.16g 0.18g 0.07mg

n-3系多価不飽和脂肪酸:0.27g 0.25g 0.11g

n-6系多価不飽和脂肪酸:0.02g 0.01g 0.02g

コレステロール: 270mg 320mg 150mg

食塩相当量: 0.8g 0.4g 0.7g

やはり宇宙は面白い!

やはり宇宙は面白い!

太陽系では地球や火星のように惑星の話が中心になりますが、宇宙では惑星を従えている恒星を

沢山抱えている銀河が主役になります。以前、このブログで銀河にはいろいろな形があることを

掲載しました。例えば、渦巻き銀河や棒渦巻銀河等です。ところが例外もあるのです。

下の画像をご覧ください。

画像の真ん中のボヤっとした円形の部分が見れると思います。

これはKK246と呼ばれ、いて座方向の地球から2500万光年離れたところにある銀河だそうです。

このようなはっきりしない天体を矮小不規則銀河と称します。

銀河と銀河に囲まれた空間をローカルボイド(網目)と言うのですが、この銀河(?)は我々がいる

天の川銀河の隣りにあるローカルボイドの中にあるらしいのです。天の川銀河の直径は

約10万光年ですが、このローカルボイドの広さは1億5千万光年以上もあるそうです。

宇宙全体からすれば、天の川銀河など、サハラ砂漠の中にある1粒の砂程度の大きさらしいので、

宇宙の大きさには度肝を抜かれます。

画像に戻りましょう。KK246の周りに小さい星のようなものが散らばっていますが、これらは全て

銀河で、しかもKK246の後ろに位置しているそうです。手前にあるような錯覚を起こします。

苔大国日本と京都の苔庭園!

苔大国日本と京都の苔庭園!

世界には約16,000種の苔があり、日本には1割の1、600種が生息しています。

日本の山林や起伏の多い地形、降水量に恵まれた気候などが背景にありますが、昔から

和歌に詠まれ、日本庭園では定番にもなっています。画像は大原三千院です。

さらに最近は、「苔テラリウム」と称し、透明な容器に苔と植物を一緒に入れて、

盆栽と同じように栽培と観賞する方法が流行っているようです。

コケの生育環境を守ることを目的とした日本蘚苔類学会という組織もあり、

「日本の貴重なコケの森」として、全国に29か所の重要な場所を選定しています。

苔の魅力はなんと言っても鑑賞時感じる「癒やし」効果ですが、消臭効果もあるそうです。

苔の庭園を鑑賞すると言えば、なんと言っても京都府ではないでしょうか。

修学旅行や社会人になってから、京都を訪れて苔がある庭園に魅了された方は、日本人に

とどまりません。外国人でも日本人より詳しい方が沢山おられるほどです。

中でも良く話題にのぼるお寺を掲載します。このブログをご覧になる方は、果たして全て

訪れたことがあるでしょうか?

1. 西芳寺

2. 大原三千院

3. 東福寺

4. 銀閣寺

5. 祇王寺

6. 竜安寺

7. 法然院

8. 曼殊院

9. 圓光寺

10.常寂光寺

11.龍源院

個人的には、6寺しか訪れたことがありませんし、訪れたのもかなり前のことなので、

記憶が怪しいので、未訪問のお寺も含め、再度訪れた方が良さそうです。

尚、2019年8月現在の「日本の貴重な苔の森」も掲載しておきます。

個々の詳細については「日本の貴重な苔の森」で検索すると見ることができます。

これらもほとんど行ったことがないので、日本は訪れるべきところが沢山あると

痛感する次第です!

① 成東・東金食虫植物群落

② 西表島横断道

③ 船越山池ノ谷瑠璃寺境内・参道ならびに「鬼の河原」周辺

④ 鳳来寺山表参道登り口一帯の樹林地域

⑤ 獅子ヶ鼻湿原

⑥ 東京大学千葉演習林

⑦ 八ヶ岳白駒池周辺の原生林

⑧ 中津市深耶馬溪うつくし谷

⑨ 羅生門ドリーネ

⑩ 芦生演習林

⑪ 赤目四十八滝

⑫ 月山弥陀ヶ原湿原

⑬ 古処山

⑭ 乳房山

⑮ 京都市東山山麓

⑯ 屋久島コケの森

⑰ 大台ヶ原

⑱ 黒山三滝と越辺川源流域

⑲ 奥入瀬渓流流域

⑳ 群馬県中之条町六合地区入山(通称チャツボミゴケ公園或いは穴地獄)

㉑ 苔の洞門

㉒ 然別湖周辺の風穴地帯と東雲湖

㉓ イトヨの里泉が森公園

㉔ 横倉山

㉕ 湯湾岳山頂部一帯ならびに井之川岳

㉖ 奥利根水源の森と田代湿原

㉗ 猪八重渓谷

㉘ 大岩千巌渓

㉙ 龍頭峡

地球の夕焼けと火星の夕焼け!

地球の夕焼けと火星の夕焼け!

地球の夕焼けは、日中青い空が夕暮れ時に、空が赤く染まること何は誰でも知っている常識です。

何故赤く染まるかと言えば、地球の大気を構成している分子が太陽光を錯乱させるため、

人間の視力では赤く見えるのです。

火星の場合は、日中の空は赤っぽく、夕暮れ時は遠くに見える太陽の近くが青っぽく見えるのです。

何故青っぽく見えるかと言えば、大気中に舞い上がった細かな塵が光を錯乱させるためだそうです。

2005年にNASAのスピッツァーが撮影した証拠写真が次の画像です。

正に、地球の常識、火星の常識にあらずです!

手軽にたんぱく質が摂れる食材!

手軽にたんぱく質が摂れる食材!

東京都でも、新型コロナウイルスのよる外出自粛が25日に解除される可能性が

ありますが、23日現在では未だ続いています。

1ヶ月以上の自粛期間に、肉や魚を買ってきて手料理を磨かれた方は沢山おられると

思います。購入する適正な量が不明で多く買いすぎたこともあるかもしれません?

一般的には、たんぱく質の肉や魚と繊維質やビタミンが豊富な野菜を沢山摂り、

炭水化物は控えめにしようと考えておられるようにも思います。

一番お金がかかるのが肉や魚ですが、あまりお金をかけずにある程度のたんぱく質を

摂取出来る食品があります。

肉類や魚類も含め、お勧めの食品(30g)のたんぱく質とカロリーを掲載します。

食品 たんぱく質(g) カロリー(kcal)

ギリシャヨーグルト 3 18

グリュイエールチーズ 8 117

カボチャの乾燥種 10 172

アーモンド 6 180

豆腐 3 18

枝豆 4 16

エビ 7 28

牛モモ 6 74

豚モモ 8 56

鶏モモ皮なし 6 35

まぐろ赤身 8 38

あじ 8 36

さけ 7 40

さば 6 61

いか 5 26

肉や魚は1回の摂取量が30gということはあまり考えられないので、カロリーは

必然的に増えます。グリュイエールチーズやカボチャの乾燥種はカロリーが高いので

食べ過ぎに注意が必要でしょう。

上記の中で一番のお勧めはエビかもしれません。

サイクロン・台風(タイフーン)・ハリケーン!

サイクロン・台風(タイフーン)・ハリケーン!

5月になって南シナ海で台風1号が発生し、インド洋ではサイクロン「アンファン」がインドに上陸し、

既に84名の犠牲者が出ているなど、いよいお台風シーズンの始まりです。

いろいろな単語が出てくるので少し整理しておきましょう。

1.まずサイクロンですが、これは低気圧を指す一般的な用語です。

2.もう一つトロピカル・サイクロンがあります。これは熱帯(性)低気圧、つまり一般には熱帯地方に

発生する種類の低気圧を指す用語で、表題の3種類は全てトロピカル・サイクロンです。

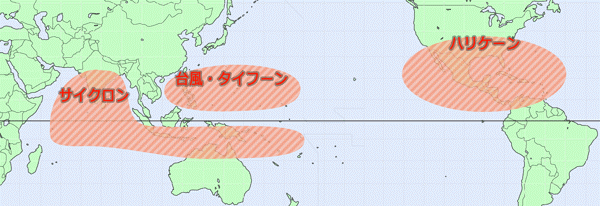

3.表題の3つは地域によって呼び名が異なります。サイクロンは本来トロピカル・サイクロンと

称するべきですが、長すぎるのでサイクロンと言っています。全て固有の名前が付きます。

4.サイクロンは東経100度(マレーシアの西側)以西で発生する熱帯低気圧です。

5.台風(タイフーン)は東経100度から東経180度で発生する熱帯低気圧です。日本では台風と

称しますが、南西アジアではタイフーンと言います。

世界のトロピカル・サイクロンの中でも台風(タイフーン)は発生数が最も多く、

勢力も最強だそうです。

6.ハリケーンは西経180度以東で発生する熱帯低気圧です。

既に米国ではハリケーンの被害が発生しているようです。

西経域のハリケーンが東経(西経)180度に達して北西太平洋に入ってきた場合、

それ以後は台風と呼ばれます。

7.南半球のオーストラリアでも発生しますが、渦巻きの方向が北半球と南半球で逆方向です。

南半球で発生して赤道を跨いで北半球に入るとどの時点で渦巻きが逆になるのか不明です。

8.さらにエクストラトロピカル・サイクロンがあります。これは日本では温帯低気圧と言います。

「台風が温帯低気圧に変わりました」と気象庁が発表するのを耳にします。

トロピカル・サイクロンの熱帯低気圧は暖かい空気だけで成り立っていますが、

温帯低気圧のエクストラトロピカル・サイクロンは暖かい空気と冷たい空気とが接しているという

構造的違いがあります。温帯低気圧が逆戻りして赤道方向に近づかない限り、熱帯低気圧に

変わることはまずありません。

9.3つの熱帯低気圧の発生地域はおよそ次のようになっています。

10.熱帯低気圧の強度については2つの識別方法があります。

日本が採用しているのは国際基準で、中心付近の10分間平均の最大風速を識別します。

米国が採用しているのはシンプソン・スケールで、1分間平均の最大風速を識別します。

日本でいう最大瞬間風速に近いもので、2割ほど大きく表現されます。

11.日本都米国のクラス分け比較は次のようになります。

日本 米国

クラス 風速 カテゴリー 風速

熱帯低気圧クラス2 17.2m/s以下 設定なし

台風クラス3 17.2m/s以上 設定なし

台風クラス4 24.5m/s以上 ハリケーン・カテゴリー1 33m/s以上

強い台風クラス5 32.6m/s以上 ハリケーン・カテゴリー2 43m/s以上

ハリケーン・カテゴリー3 50m/s以上

非常に強い台風クラス5 43.7m/s以上 ハリケーン・カテゴリー4 59m/s以上

猛烈な台風クラス5 54.0m/s以上 ハリケーン・カテゴリー5 70m/s以上

どちらも風速32.6m/s以上のレベルを台風やハリケーンとして警戒しているようです。

オーストラリアの、ピンク・ブルーの湖、そしてグレート・バリア・リーフ!

オーストラリアの、ピンク・ブルーの湖、そしてグレート・バリア・リーフ!

1. ピンク湖:

その名前はヒリアー湖です。

西オーストラリア州南部ゴールドフィールズ・エスペランス地域にあるミドル島の

沿岸部に位置する塩湖です。湖水がピンク色であることで有名です。

ヒリアー湖に生息する魚は皆無で、ドナリエラ等の微生物のみです。

特にドナリエラが作り出だす色素が湖水中の塩に混ざることで、湖水がピンクに

染まるのです。

2. ブルー湖:

その名はブルーレイクです。

南オーストラリア州の南東部に位置する休火山ガンビア山の頂上にある火山湖です。

毎年12月から3月までは青色、それ以外は灰色と、時期により色が変わることで

有名です。

11月後半から湖の表面温水が20℃前後に上昇します。

湖水に含まれる炭酸カルシウムが微細な結晶を形成し、湖水表面に拡散します。

そして、太陽光の角度が変わる中でコバルトブルーに発色するそうです。

これが現在の有力な説ですが、本当の理由はわかっていません。

3. グレート・バリア・リーフ:

オーストラリア北東岸に広がる世界最大のサンゴ礁地帯で、世界でも有名です。

長さ2600km、幅100kmを超え、総面積は344,400平方kmです。

日本の国土が377,975平方kmですから、その大きさに驚かされます。

オーストラリア大陸は、大昔、南極と一体化していた東ゴンドワナ大陸から、

分離して北に移動したのです。現在でも1年に7センチほど北に移動しています。

大陸の北東側は火山帯でしたので、珊瑚礁も含め花崗岩で出来ています。

約8000年前から珊瑚礁が形成されたようですが、1990年代以降、

特に夏に発生する海洋温度の上昇という気象変動によって、珊瑚の白化現象が

大きな問題になっています。

ランニング時の3つの走法!

ランニング時の3つの走法!

世界で外出自粛が解除されはじめ、ジョギングやランニングを再開している人が

増えているようです。

日本でも39県が解除され、更に、解除されていない東京都や大阪府などでも、

運動不足の解消にランニングをする人の映像がTVで見受けられます。

基本的なことですが、ランニングの走法には3つあることを知っていますか?

1. ヒールストライク:

踵から接地して、つま先で蹴り出す走法です。我々みたいな一般人を含め、多くの

ランナーはこの方法で走っています。

2. フォアフット:

つま先側から接地させる走法です。最小限の力で前進するので、スピードが出やすく、

日本記録を持つ大迫傑選手やアフリカのトップランナー達が実践している

走法として、昨年から俄に注目されました。

3. ミッドフット:

踵からではなく足裏の中心を最初に接地させる走法で、最近特にTV等で

報道されているそうです。

こんな走法があるとは知りませんでしたが、この走法習得のコツは次のようなことらしいです。

・身体の軸をまっすぐに保つこと

・骨盤を前傾させること

・後ろ足を長めに残すことで、足を運ぶタイミングを少し遅らせること

・身体が水平移動するイメージを持つこと

ミッドフット走法がうまく出来ているかをチェックするには、通常の走法より、

ハムストリングやふくらはぎに筋肉痛が起きていることを自覚することだそうです。

フォアフットには劣るようですが、ヒールストライクよりは速くなる可能性があり、

さらに、膝への負担やエネルギー消費を抑えられるようです。

一度挑戦してみてはどうでしょうか?

日本の世界遺産一覧!

日本の世界遺産一覧!

昨日、「日本をもっと知ろう」ムーブメントの提案を掲載しました。

いくつかご意見やご感想が届いていて有り難うございます。

具体的にどこを訪れるかについては、自らの経験も踏まえ様々な選択肢があると

思いますが、まずは日本にある世界遺産23カ所を訪れてみては如何でしょうか?

世界遺産関係者や従来からの旅行家などを除くと、世界遺産が23もあること、そして、

全てを訪れたことがある方はあまりいないと思います。

個人的には、一部の世界遺産に訪れたことがありますが、世界遺産に登録された理由も

分からずに見学したところが多いので、勉強した上でもう一度見学しようと思っています。

本日は一覧表のみを掲載しますが、次回からは各世界遺産訪問のために、必要最低限の

知っておくべき事項を掲載しようと思います。

登録年 登録名称

1993年:法隆寺地域の仏教建造物

1993年:姫路城

1994年:登録古都京都の文化財(京都市,宇治市,大津市)

1995年:白川郷・五箇山の合掌造り集落

1996年:原爆ドーム

1996年:厳島神社

1998年:古都奈良の文化財

1999年:日光の社寺

2000年:琉球王国のグスク及び関連遺産群

2004年:紀伊山地の霊場と参詣道

2007年:石見銀山遺跡とその文化的景観

2011年:平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―

2013年:富士山―信仰の対象と芸術の源泉

2014年:富岡製糸場と絹産業遺産群

2015年:明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼,造船,石炭産業

2016年:ル・コルビュジエの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献‐

2017年:「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群

2018年:長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産

2019年:百舌鳥・古市古墳群 -古代日本の墳墓群-

1993年から始まった世界遺産登録は毎年のように登録されていたことが分かります。

更に、京都府、奈良県、広島県等、いくつかの県には2つの世界遺産があります。

今からが旬の国産アスパラガスの選び方!

今からが旬の国産アスパラガスの選び方!

輸入物が沢山あるアスパラガスは1年中ス-パーに並んでいますが、国産アスパラガスの

旬は5月~7月です。スーパで沢山並んでいるアスパラガスの中で、どれを買おうか

迷ってしまうことはありませんか?専門家の目では、簡単に見分ける方法があるそうです。

いくつか紹介しましょう!

1. 太いのも細いのも茎の中にある繊維の数は変わらないので太いものを選ぶ。

2. 白いところは固いので、茎の先から根元まで緑のものを選ぶ。

3. 茎にある3角形の葉のようなハカマの間隔が広いものが柔らかいので選ぶ。

4. ハカマの形が正三角形に近く、穂先が固く閉まっているものを選ぶ。

5. 茎の切り口がきれいで乾いていないものを選ぶ。

昔、エクアドルに滞在していた時に、一流ホテルでディナーのメインディッシュに

アスパラガスのバター焼きが出てきたことがありました。太くて4本出てきたのですが、

美味しくでボリュームも十分な印象で、今でもまたに思い出します。

良いアスパラガスを購入して、自宅で料理してみて下さい!