シンギュラリティについて!

シンギュラリティについて!

シンギュラリティ(技術的特異点)とは、人間の脳が持つ能力(知覚・認識や、問題解決能力、感情・道徳・知能といった全ての分野)を凌駕し、最後に人間を超越する時点のことです。

この仮説は、米国の発明家・実業家・未来学者であるレイ・カーツワイル氏が2005年に出版した『シンギュラリティは近い』で記述され、一気に広まりました。

同氏は、生物やテクノロジーの進化の歴史を、段階ごとに6つの期間(エポック)に分けています。

・エポック1: 物理と化学(原子から始まる情報の体系化と進化)

・エポック2: 生命とDNA(生命の誕生と進化)

・エポック3: 脳(知能・思考の誕生)

・エポック4: テクノロジー(人類の誕生から現在に至るまで、進化を直線的~指数関数的に継続)

・エポック5: 2045年頃、人間のテクノロジーと人間の知能が融合するシンギュラリティ開始)

・エポック6: 人間由来の生物的な知能と、テクノロジー由来の新しい非生物的な知能が合体し、すばらしい知能体へと変容)

さらに同氏は2005年に未来を予測しています。現在までの予測はかなり当たっています。

① 2010年代:

・コンピュータは小さくなり、日常生活に組み入れられる。

・ブロードバンドインターネット接続は、ほとんどどこでも利用できるようになる。

・バーチャルリアリティの生成や、ユーザーの網膜上にビームの映像が投影される眼鏡の登場。

・外国語で話される言葉は眼鏡をかけているユーザーへ字幕のように表示される。

・VR眼鏡の登場。

・・さまざまな日常のタスクでユーザーを助けることができる「バーチャルアシスタント」プログラムを搭載したコンピュータの登場。

・・携帯電話は、衣類に組み込まれ、ユーザーの耳に直接音を投影することができるようになる。

② 2015年:

・家庭用ロボットが家を掃除している可能性がある。

③ 2018年:

・10TBのメモリ(人間の脳のメモリ容量に相当)が1000ドルで購入できる。

④ 2020年代:

・・遺伝学・バイオテクノロジーにおける革命はそのピークに到達する。

・・2020年代の間に、人間は自分の遺伝子を変化させる手段を持つことになるだけではなく、「デザイナーベビー」は自分の皮膚細胞

を若々しい他の細胞に形質転換することによって、自分の身体の組織や臓器のすべての若返りが実現可能になる。

・・人々は根本的に平均寿命を延長し、病気や老化から離れて自分の生化学を「再プログラム」することができるようになる。

・・ナノテクノロジーの革命が開始される10年、また、ロボットが人工知能テストを通過して、教育を受けた人間と同等の知性になる。

・・1000ドルのパーソナルコンピュータは人間の知性を真似るために必要なハードウェア性能を持っている。

・・サイズが100ナノメートル未満のコンピュータが可能になる。

・・最初の実用的なナノマシンが、医療目的のために使用される。

・・人間の脳全体の正確なコンピュータシミュレーションが実現する。

・・血流に入ることができるナノボットは、この10年の終わりまでに存在することになる。

・・この10年の後半では、仮想現実は、本当の現実と区別がつかないほど高品質になる。

⑤ 2025年:

・一部の軍事無人偵察機や陸上車両は、100%コンピュータ制御される。

⑥ 2030年代:

・精神転送は成功し、人間がソフトウェアベースになる。

・・ナノマシンは、脳内に直接挿入することができ、脳細胞と相互作用することができる。その結果、真のバーチャルリアリティが、外部

機器を必要とせずに生成することができる。

・・記憶用脳ナノボット、または「経験ビーマー」として知られている人間の日常生活のリアルタイム情報脳伝送を使用して、他人の感覚

を「リモート体験」できるようになる。

・・人々の脳内のナノマシンは脳の認知、メモリ・感覚機能を拡張することができる。

・・ナノテクノロジーは人の知性、記憶や人格の基礎を変え、人々は自分の脳内の神経接続を自由に変更できる。

⑦ 2040年代:

・人々はマトリックスのように仮想現実で時間の大半を過ごすようになる。

・「フォグレット」(人体をとりまくナノマシン群のことで、人間の外見を自由に変化させる)が使用されている。

⑧ 2045年:

・シンギュラリティ開始。

・・1000ドルのコンピューターは全ての人間を合わせたより知的である。これは低級のコンピュータであっても人間よりはるかに賢い

ことを意味する。

・・技術的特異点、人工知能は地球上で最も賢く最も有能な生命体としての人間を上回るように発生する。技術開発は、自ら考え、行動し、

通常の人間には何が起こっているのか理解できないほど迅速に相互通信できるマシンによって引き継がる。マシンは、AI自らの手でそ

れぞれの新しい世代が迅速に開発される、自己改善サイクルの「暴走反応」に入る。これ以降、技術の進歩は、マシンの制御下におか

れ、爆発的であるため、正確に(それゆえ「特異点」という)予測することはできない。特異点は永遠に人類の歴史の進路を変更する

非常に破壊的、世界的な変化を起こすイベントとなる。暴力的なマシンによって人類が絶滅させられる可能性は、人間と機械の間の明

確な区別はもはやサイボーグ化で強化された人間とコンピューターにアップロードされた人間の存在のおかげでほとんどありえない。

・・「真に生きるに値する時代」の到来。

⑨ ポスト2045年:

・・ 宇宙の覚醒が起こる。AIは"最大速度"(光速に限りなく近いかもしくは超光速)で全宇宙に進出する。その速度はAIが光速の限界

を回避する技術を発見できるかどうかによる。

⑩ 2100年:

・・人々は過去の人間が記憶のバックアップを取らず生きていたことにひどく驚くようになる。

・・人間の知能は数千億倍まで拡張されている。

2100年以降まで予測しているレイ・カーツワイル氏の言っていることが本当になるのでしょうか?

ダビデ像の表情2面性!

ダビデ像の表情2面性!

1501~1504年にかけてミケランジェロが制作したしたダビデ像が、表情に2面性を持っていることはあまり知られていません。たくさんの観光客が見物することで有名なのはベッキオ宮殿前のシニョーリア広場にあるダビデ像ですが、これはレプリカで、本物はアカデミア美術館の中にあります。高さが5.17メートルもある巨大な大理石像です。

ミケランジェロは戦いに挑む直前の、緊迫したダビデを表現しているそうです。後にダビデはイスラエル王になるのですが、緊迫した戦いの場面について、聖書の中の物語では『イスラエル軍とフィリスティア軍との戦いが膠着状態にあったとき、巨大な体躯に重装備で身を固めた歴戦の勇士ゴリアテが進み出て、イスラエル軍の戦列に向かって「自分を倒せるものなら倒してみろ」と挑発した。イスラエル軍の兵士たち全員が恐れをなして尻込みする中で、武具の着け方さえ知らない羊飼いの若者が、羊を狼から守るために使う石投げ器一つでゴリアテに挑み、石がゴリアテの額に命中し一撃で倒した。』と記述されています。

ここで注目されるのはダビデの2つの目です。ダビデの顔を正面から見ると、右目がこちらを向いているのに対して、左目が外を向いていて、いわゆる外斜視にしてあります。聖書の中には、ダビデが斜視だったことを示唆する記述はありませんから、そのことも知った上で、ミケランジェロは、すべての角度からの見栄えを計算し尽くして造っていたに違いないと言われています。

専門家達が指摘するには、像から見て右側は、体のバランスも取れていて安定している「静」の状態に、左側は、足を投げ出し髪も乱れた「動」の状態にしてあるそうです。さらに、目に関して言えば、左目は体の動きに準じて敵をまっすぐに睨みつけているが、右目は力と機知と知性をたたえた眼差しに見えるそうです。

ミケランジェロは絵画の才能も凄いですが、彫刻にも秀でていたことがわかりますね!

漆(うるし)の話 その1

漆(うるし)の話 その1

漆とはウルシ科のウルシノキやブラックツリーから採取した樹液を加工した、ウルシオールを主成分とする天然樹脂塗料です。日本と中国産樹液はウルシオール、台湾とベトナムはラッコール、タイやミャンマーはチチオールを主成分としていて、多少の違いがあります。

ウルシの生息域は東アジアから南アジアに限られており、漆器は当地域の特産品と言えます。

成分的に見ると、漆は油中水球型のエマルション(分散質と分散媒が共に液体である分散系溶液)で、有機溶媒に可溶な成分と水に可溶な成分、さらにどちらにも不溶な成分とに分けることができます。3つの成分が合体している不思議な塗料と言えるでしょう。

漆は硬化するのが一つの特徴ですが、主に、空気中の水蒸気が持つ酸素が、生漆に含まれる酵素(ラッカーゼ)の触媒作用によって常温で重合する酵素酸化で硬化します。

大変デリケートな一面もあって、紫外線によって劣化するし、液体の状態で加熱すると酵素が失活するため固まらなくなります。

日本国内の漆の生産量は、需要量の2%程度でしかなく、残りは中国からの輸入で賄われています。その輸入量は1990年前後が300トン以上であったのに対し、2007年以降は100トンを切る傾向にあります。日本国内の生産地は北海道から高知県にまでまたがっていますが、生産量の70%は浄法寺漆に代表される岩手県産です。漆生産の場では、漆かき職人が減少し続けており、今後、文化財の修復に必要な国内産漆の確保に支障が生じることから後継者の育成が課題となっています。

製品の代表格である漆器(しっき)は、木や紙などに漆(うるし)を塗り重ねて作る工芸品です。日常品から高級品、食器、根付等まで様々な用途があります。狭義には「漆を塗った食器」の意味ですが、それに捉われていません。漆を表面に塗ることで器物は格段に長持ちするので、用途は広がります。

加工された素地(きじ:素材が木の場合には「木地」)に下地工程、塗り工程と、細かく挙げると30から40になる手順を経て漆器に仕上げていきます。この工程は漆工と言われそれぞれに名前があり、生産地別で考え出された漆工も合わせると多岐にわたります。

利用される素地には、よく乾燥された木材、竹、紙、金属などが良く使われますが、現代では合成樹脂も使われています。更に、漆にセルロースナノファイバー(CNF)を混ぜて光沢や強度を高める技術が開発されるなど、時代とともに進化しているのです!

2014年と2018年の「都道府県魅力度ランキング」!

2014年と2018年の「都道府県魅力度ランキング」!

毎年、ブランド総合研究所が「地域ブランド調査」を行っているのですが、実は余り知られていません。この調査は、47都道府県と国内1000の市町村を対象にして、その認知度や魅力度、さらにはイメージ等、全84項目からなる綿密な内容なのです。トップ5位までと最下位3位までを見ると次のようになっています。

2018年 2014年

1位: 北海道 北海道

2位: 京都 京都

3位: 沖縄 東京

4位: 東京 沖縄

5位: 神奈川 神奈川

45位: 佐賀 福井

46位: 徳島 群馬

47位: 茨城 茨城

上位5都道府県は不変で、なんとなくその理由もわかる気がしますが、最下位の方は結構変動が激しいようです。2018年に最も挽回したのは福井県でした。2018年の順位は39位まで上昇し、魅力度ランクポイントではトップで49%アップしました。改善理由は、福井県がを打ち出した『観光新戦略』の中心に据えられた『恐竜王国 福井』というスローガンでした。恐竜の化石が発掘されている福井県の勝山市は、2007年に発表された『世界の最もきれいな都市トップ25』で9位に選ばれている世界的にも注目されている街なのですが、地元の方々も余り知らなかったようです。福井駅前には恐竜のモニュメントを設置して、観光客の写真撮影スポットにするなど、福井県全体での地道な努力が実を結んだ結果と言えます。2年とも最下位の茨城県は福井県を見習って、『観光新戦略』に取り組んでみてはどうでしょうか?

日本のクラウドサービス市場!

日本のクラウドサービス市場!

調査会社MM総研のインターネット調査によると、2018年の市場規模は1兆9422億円で、そのうちプライベートクラウド市場が1兆3257億円、パブリッククラウド市場が6165億円でした。PaaSではAmazon Web Servicesが47.7%でトップでした。IaaSでもAmazon Web Servicesが47.1%でトップでした。ちなみに2位はいずれもMicrosoft Azureでした。

クラウドサービス市場は今後も拡大を続け、2023年度には4兆4754億円に達する見込みで、そのうちプライベートクラウド市場は2兆8千億円、パブリッククラウド市場は1兆6490億円に拡大すると予測されています。プライベートクラウド市場がパブリッククラウド市場に優っているのは、セキュリティ対策と推測しますが、差は縮小しています。

PaaSやIaaSで何をするかと言うと、「アプリケーション開発基盤の移行」(67.6%)、「自社開発システムの移行」(52.3%)、「Webアプリケーションの移行」(49.1%)、「コンピューティング基盤の移行」(43.9%)などに利用しようとしています。さらに、「今後は複数のサービスを組み合わせ、マルチクラウド化を検討する」と答えた企業も多かったそうです。

クラウドサービス市場は、自分も含めよくわからないことが多いので、今回は基本的なことを掲載しておきます。

① クラウド:

クラウドとは、インターネットに接続することを前提とする各種のサービスのことです。

主体がインターネットの向こう側にあり、利用量に応じて柔軟にキャパシティを増やせることが特徴といえます。サービスは、コンピュータリソースだったり、アプリケーションだったり、OSであったり、様々なものを提供しています。

② SaaS:

「Software as a Service」の頭文字を取った略語で「サース」と読みます。

これまでパッケージ製品として提供されていたソフトウェアを、インターネット経由でサービスとして提供・利用する形態のことを指します。

特徴としては、以下のようなものが考えられます。

・データをインターネット上に保存することができる

・PC、スマートフォン、タブレットなど端末を選ばずにデータにアクセスできる

・複数の人間が同一データを共有し、更に編集もできる

③ PaaS:

「PLactatetform as a Service」の頭文字を取った略語で「パース」と読みます。

アプリケーションソフトが稼動するためのハードウェアやOSなどのプラットフォーム一式を、インターネット上のサービスとして提供する形態のことを指します。

このPaaSは、利用者にオンライン上でサービスを提供するSaaSの考え方をさらに深化させたものとなり、プラットフォームを大規模なデータセンターなどに用意して外部に開放し、主に企業などの利用者が、その上にサービスを開発するものになっています。

開発者は、あるシステム設計に沿った方法でアプリケーションを開発できるので、コストを抑えてかつ早くシステム開発をおこなうことができます。

④ IaaS:

「Infrastrucutre as a Service」の頭文字を取った略語で「イァース」と読みます。

情報システムの稼動に必要な仮想サーバをはじめとした機材やネットワークなどのインフラを、インターネット上のサービスとして提供する形態のことを指します。少々乱暴に区分すると、これまでのホスティングサービスと言われるサービスと提供範囲の区分ではほぼ変わりません。では何が異なるかと言うと、IaaSの最後の「サービス」という点になります。サーバを利用する際に必要なハードウェアのスペックやOSを、利用者が自分で自由に選定して、ネットワーク越しに利用することが可能です。

まとめ

IaaS、PaaS、SaaSの

区別についてまとめると、ソフトウェアサービスを提供するのに必要な構成要素の提供段階によって区別することができます。

その構成要素は大きく分けて、ネットワーク、ハードウェア、オペレーティングシステム(OS)、ミドルウェア、アプリケーション、の5つに区分されます。基本的にはこの5つはこの逆順に依存関係にあります。アプリケーションはミドルウェアが無いと動作せず、ミドルウェアはOSが無いと動作しない、ということを覚えておくと良いでしょう。

SaaSは5つの要素がすべて含まれており、近年最も利用されているクラウドサービスです。

SaaSを導入することで、これまでソフトウェアを購入・インストール

するコストや時間、セキュリティの問題などが大幅に改善され、利用者のサービス利用におけるハードルが劇的に緩和されるようになりました。

⑤ パブリッククラウド市場:

クラウドプロバイダーなどが提供するクラウドコンピューティング環境を、企業や組織をはじめとした不特定多数の利用者にインターネットを通じて提供するサービスです。

利用者はハードウェアや通信回線などを自分では所有せず、クラウドインフラのベンダーが提供するパッケージされたクラウド環境を共有しながら使用します。

⑥ プライベートクラウド市場:

クラウドの技術を用いて一つの企業のためだけに構築するコンピューティング環境を提供するサービスです。

企業はそのリソースを柔軟、効率的に所属する利用者に割り当て、共有することが可能です。

プライベートクラウドは、更に構築のバリエーションがありますが、サーバを独自に所持し、クラウドの技術を活用して現在のコンピュータリソースの最適化を行うオンプレミス型と、サーバ本体、設置場所はクラウドプロバイダーが提供し、システムの一部分を企業が占有し利用するホスティング型が主流です。

日本最高峰の花火競技大会「大曲の花火」!

日本最高峰の花火競技大会「大曲の花火」!

2019年8月31日に開催される「大曲の花火」は、1910年(明治43年)に諏訪神社の祭典の余興として開催された「奥羽六県煙火共進会」として始まり、今年で93回目となる歴史のある花火大会です。今では内閣総理大臣賞や経済産業大臣賞、文部科学大臣賞などが授与され、花火業界の関係者にとっては最も権威のある花火大会でもあります。全国には有名な花火大会が沢山ありますが、内閣総理大臣賞が授与されるのは「大曲全国花火競技大会」と「土浦全国花火競技大会(茨城県土浦市)」の2大会のみです。

2019年の大会テーマは“平生凛々”です。プログラムの後半は「花火ミュージカル・令和祝祭」と題され、2000発以上の花火が打ちあがり、平成のヒット曲や俳優のセリフを交えた、ドラマ仕立てのものを予定しています。一流の花火師が熱く燃える花火芸術の最高峰ですが、なかでも、注目の大会提供花火「ワイドスターマイン(連射連発花火)」は、1年をかけて製作するという力作だそうです。毎年70万人以上が、その美しい花火を見ようと秋田・大曲に訪れるので、東京から行かれる方は、宿泊予約等早めの準備が必要です。

参考までに、大曲以外の有名な花火大会を掲載します。

① 諏訪湖祭湖上花火大会(長野):

花火打ち上げ数が日本最大級です。湖上に置された打ち上げ台からは約4万発の花火が打ち上がります。水上のスターマインや全長約2kmにも及ぶナイヤガラも必見です。

② 浅原神社秋季例大祭奉納大煙火(新潟):

世界一の四尺玉の花火を楽しめる花火大会で、地元の片貝町は三尺玉発祥の地としても知られる場所です。

③ 江戸川区花火大会(東京):

江戸川の土手で行われる江戸川区花火大会は、観客動員数が日本最大級だそうです。

④ 土浦全国花火競技大会(茨城):

大曲と共に日本三大花火のひとつです。国の花火師たちが優勝を賭けて技術を競うので、質の高い花火が楽しめる花火大会として注目されているイベントです。

⑤ 長岡まつり大花火大会(新潟):

日本三大花の最後が長岡まつり大花火大会です。昭和20月1の長岡空襲の翌年から行われており、空襲で亡くなられた方々への慰霊の念や、恒久平和への願いが込められているそうです。正三尺玉3発や復興祈願花火「フェニックス」、ミュージック付きスターマインなど、名物花火が盛りだくさんだそうです。

日本は総合2位!・国際ランキング「ベスト・カントリーズ」(2019年版)

日本は総合2位!・国際ランキング「ベスト・カントリーズ」(2019年版)

米ペンシルバニア大学ウォートンスクールと、米誌「U.S.ニューズ&ワールド・レポート」、世界最大の広告代理店WPPグループ傘下の「BAVコンサルティング」が、毎年共同で行っている国際ランキング「ベスト・カントリーズ」の2019年度版で、日本が2018年の5位から2位に大躍進しました。

この調査は国の成功を示す65の特質を指標化し、その中で重要と思われる57指標を「冒険性」「国民の権利・進歩的な姿勢」「文化的影響力」「起業家精神」「伝統」「将来性」「ビジネスへのオープン性」「パワー」「生活の質」の9つのサブカテゴリーにまとめています。さらに、数値化することで、ランキングへの影響力が高い4つのサブカテゴリー「起業家精神・生活の質・国民の権利と進歩的な姿勢・将来性」を設定しています。

1位はスイス、3位はカナダ、4位はドイツ、5位は英国、6位はスウェーデン、7位はオーストラリア、8位は米国と続きます。日本以外でノルウェーが前回12位から9位に躍進したのが目立ちました。

日本が1位になるための課題としては、サブカテゴリー「冒険性」、「ビジネスへのオープン性」、「国民の権利・進歩的な姿勢」での改善が必要で、さらに、単一指標としては、「退職後の人生」、「留学」、「子育て」、「女性(進出)」の改善が指摘されています。逆に言えば、それほど多くない課題に取り組めば、総合世界1位になる可能性を秘めているということで、なんとも誇らしい限りです。2020東京オリンピックを成功させるためにも、残された課題に国を挙げて取り組んでほしいものです!

新大阪行き「のぞみ」のダイヤ改正で思うこと!

新大阪行き「のぞみ」のダイヤ改正で思うこと!

現在の新大坂行き「のぞみ」の東京駅発車本数が最大10本であることとを御存じですか?

最大の10本をはりらせる時間帯は18時と19時の2時間です。この2時間の間は「のぞみ」以外の「ひかり」と「こだま」、及び改装列車を含めると、1時間当たり17本の列車が発車していて、運転間隔は3分32秒になっています。この様な密度で運転をして多くの乗客を運び、巨額の利益を上げている新幹線は正に日本の大動脈と言えます。

常に心の片隅に、大地震とか富士山噴火により新幹線が不通になったら日本はどうなってしまうのだろうという不安を感じるほとまでになっています。東京の鉄道事情で考えると、山手線なのでしょうが、東京には私鉄も地下鉄も張り巡らされているので、山手線が仮に1か月運休になっても対処する方法はある様に思います。

この新幹線のダイヤを2020年の春「3月」に改正することが発表されました。

大きな変更点は「のぞみ」の本数を最大12本に増やすことと、東京~新大阪間の運転時間を全て2時間30分以内(現在は2時間23分~2時間37分)にすることです。これは東京オリンピックを控えていることが理由の一つと推測しますが、それほど超過密にする必要があるのか疑問に感じる面もあります。

他に置き換えることが出来ない大動脈であるならば、誰もが気軽に乗れる自由席を増やし、さらに利用料金を大幅に下げて、利便性を強化してほしいと思いますが如何でしょうか?

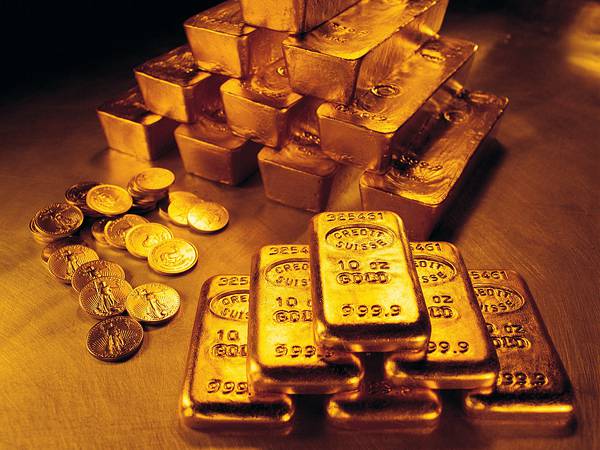

金の保有国10傑!

金の保有国10傑!

以前、金の仕事をしていたことがあったので、各国の金保有高を調べてみたところ次のようになりました。私が関与していた1989年頃の金地金価格は1オンス平均で381.55ドルでした.その時代金の採掘コストは約250ドルと言われていて、もし相場が落ち込んだら、新しい金が掘り出されなくなってしまうと業界で語られていたものです。2018年の平均価格は1268.49ドルでしたから、金がものすごく値上がりをしていて、相当お金持ちになった方もおられるのではないでしょうか?

2019年4月初めの各国中央銀行が保有している金の保有量が発表されました。

各国中央銀行は外貨保有の一環として金を保有するのですが、各国により金に対する方針が違うので面白いと思いました。

1位はアメリカです。但し、現在の世界経済ではドルが基軸通貨になっているので、ドル自体を製造保有しているアメリカは例外とみるべきでしょう。

国名 金の保有量 外貨準備に占める金の割合

1位 アメリカ 8133.5トン 74.9%

2位 ドイツ 3369.7トン 70.6%

3位 イタリア 2451.8トン 66.9%

4位 フランス 2436 トン 61.1%

5位 ロシア 2150.5トン 19.1%

6位 中国 1874.3トン 2.5%

7位 スイス 1040 トン 5.5%

8位 日本 765.2トン 2.5%

9位 オランダ 612.5トン 65.9%

10位 インド 607.8トン 6.4%