世界にある凄い樹!

世界にある凄い樹!

○ 気になる樹「モンキーポッド」はハワイ・オアフ島のモアナルア・ガーデンパークに生殖しています。日立のCMに出てくるので日本人には超有名です。画像は友人が先週撮ったものですが、高さは25mほどで、枝張りは40mくらいです。最大のものはベネズエラのマラカイにあり、枝張りは58mにもあるそうです。2回羽状複葉葉という葉に特徴があり、午後になると閉じてしまうので「ねむの木」とも呼ばれ、さらに、降雨前にも葉が閉じるので「レインツリー」という呼称もあります。

○ 世界一デカい(体積)樹はアメリカ・セコイヤ国立公園の「ジェネラル・シャーマン」です。根本の直径はなんと11mで、高さは83.8m、樹齢は約2300~2700年です。実際に見たらデカくて驚くことでしょう!

○ セコイヤ国立公園をさらに北に行ったところにある、レッドウッド国立公園の中には、世界一高い樹「ハイペリオン」があります。この樹の高さは、115.55mにもなります。

○ イエメンのソコトラ島に赤い血を流す摩訶不思議の樹「竜血樹」が生殖しています。別名「ドラゴン・ブラッド・ツリー」とも呼ばれ、樹を傷つけると血のように樹脂が流れ出し、昔から地元の村で傷口の炎症や出産の止血止め、染料などに使われています。

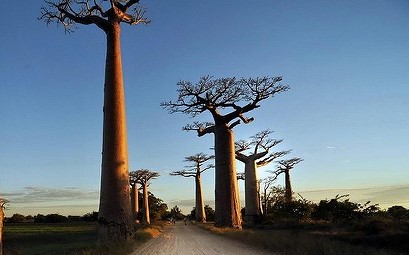

○ マダガスカルには、バオバブという、悪魔が巨木を引き抜いて、逆さまに突っ込んだ様な奇妙な並木があります。大きいものは高さ約2

0m、直径は約10mにもなるそうです。

○ 世界最古のブリストルコーンパインがカリフォルニア州インヨー国立森林公園内の、海抜3000mの場所で周りを見渡しています。樹齢は4847年で、発芽したのは紀元前2832年だと言われています。同じ公園内に樹齢4000年を超える同種の樹が十数本あるというので、この樹齢は真実なのでしょう!

○ 樹齢では日本も負けていません。世界遺産にもなっている屋久島の縄文杉は、以前樹齢7200年と言われていました、しかし、古木の周囲を3本程度の若い木が融合して包み込んでいる合体木である可能性が浮上し、外側の若い木の部分の年代測定では樹齢約2700年と判定されています。中にある古木は7200年かもしれません!

○ 最後は、日本が世界に誇る山高神代桜で、山梨県北杜市にあります。一般的なソメイヨシノの樹齢は60年と言われていますが、この山高神代桜はエドヒガン桜という品種で、樹齢は約2000年と言われています。

ついでに1922年10月12日に国の天然記念物に指定された日本五大桜を掲載しておきます。今年のお花見で、いずれかの桜を拝みに行きたいものです!

三春滝桜(福島県田村郡三春町)

石戸蒲ザクラ(埼玉県北本市)

山高神代桜(山梨県北杜市)

狩宿の下馬ザクラ(静岡県富士宮市)

根尾谷の淡墨桜(岐阜県本巣市)

日本人の好みはうどん?そば?ラーメン?

日本人の好みはうどん?そば?ラーメン?

少し古い2011年のデータですが、全体的な傾向は今でも変わらない想定で比較をしてみました。

① 47都道府県にあるお店の数を比較すると全国では、うどんが28,006軒、そばが28,747軒、ラーメンが34,488軒で、予想通りラーメンが1番でした。うどんとそばが拮抗しているのは初めて知りました。

② そばが一番多い都道府県はわずか3県で、それぞれ独特のそば名があります。

群馬県:岡屋敷そば

福井県:おろしそば、今庄そば、大野そば、美山そば、

長野県:信州そば、戸隠そば、凍りそば、行者そば、富倉そば、開田そば、善光寺そば、本山そば、とうじそば

③ うどんが一番多い都道府県は埼玉県、山梨県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県、愛媛県、徳島県の9府県です。関東で埼玉県だけがうどん県になるとは不思議な感じです。歴史的な背景があるのかもしれません。全国的には讃岐うどんが有名ですが、関西人は関西のうどんが一番おいしいと思っているようです。四国で高知県だけがラーメンなのは、他県とは一線を画したいという高知人気質の表れでしょうか?

④ それ以外の都道府県はラーメンが一番多いのですが、東北、中国、九州が全県ラーメンというのも知りませんでした。

⑤ うどんとそばだけで比較すると、全国の軒数は多少そばが優勢ですが、大佐はありません。また47都道府県を仕訳すると、うどんが44府県でそばが43都県とこれまた拮抗しています。中越地区までを東日本として全体を見ると東はそば、西はうどんという構図が浮き彫りになります。東日本でうどん県は埼玉県、山梨県、岐阜県、愛知県だけです。一方西日本でそば県は島根県、熊本県、鹿児島県、沖縄県の4県だけでした。出雲そばが有名な島根県は納得ですが、豚骨ラーメン発祥の熊本県がそばとは驚きました。

⑥ うどんとそばの原料使用量ですが、うどん用小麦粉が約27万トン、そば粉が約13万トンとうどんが圧倒的です。但し自家製麺を行っているお店についてはこの統計に入っていないので。実態はよくわからないとも言えます。

自然薯・つくね芋・いちょう芋・長芋!

自然薯・つくね芋・いちょう芋・長芋!

とろろにしてご飯や麺類と合わせたりする山芋は芋類の総称で、実は自然薯・つくね芋・いちょう芋・長芋の4種類があります。先日自然薯を頂いたので、とろろにして食べましたが粘りが強く美味しかったです。4種類の違いを少し調べてみました。

① 産地:

自然薯は日本原産で地域の特定はありません。

つくね芋は奈良や三重などの近畿地方 が原産地で関西ではこの芋を大和芋と称します。

いちょう芋は群馬などの関東地方が原産地で関東ではこの芋を大和芋と称します。関西と関東で違う芋が大和芋と呼ばれているので紛らわしいです。

長芋は中国が原産地ですが、現在は北海道や青森が主な産地になっています。

② 見た目

自然薯は細長くて黒っぽいです。本来は天然ものですが、現在流通しているものは畑で栽培されたものが多いです。

つくね芋はげんこつのように見え、皮の色が黒っぽいものと白っぽいものがあります。栽培が難しく希少性があります。

いちょう芋は銀杏の葉の様な形をしていたり、二股だったりします。

長芋は真っすぐなものが多いです。

③ 粘り

自然薯>つくね芋>いちょう芋>長芋の順になります。

ニッポン全国鍋グランプリ2019開催!

ニッポン全国鍋グランプリ2019開催!

そもそもニッポン全国鍋グランプリとは、日本の安心安全で豊かな国内食材資源による鍋文化(地域の歴史に受け継がれた伝統鍋、地域食材を利用した新作鍋、新たな地域資源を活用した創作鍋など)を一堂に会し、優れた鍋文化を発掘・表彰し、日本の「和食」として世界に発信することを開催の趣旨としています。2005年に埼玉県和光市で始まり、今年で15回目になります。これまでは埼玉県で行われてきましたが、関西の参加が増えたこともあり、今回は初めて兵庫県の姫路市で行われ、1月26日~27日に開催されます。全国から61チームが結集し、来場者の投票で金賞・銀賞・銅賞が決まります。

これまで3年間の三賞は次の通りです

2018 2017 2016

金賞: 天然クエ鍋 もちぶた炙りとん汁 牛すじシチュー鍋

銀賞: 牛すじシチュー鍋 牛すじシチュー鍋 もちぶた炙りとん汁

銅賞: 名取せり鍋 家康鷹狩り鍋 天然クエ鍋

上記の内容を見ると、天然クエ鍋、もちぶた炙りトン汁、牛すじシチュー鍋が何回も入賞しています。開催地が埼玉県ばかりですから、埼玉県人の趣向かもしれませんし、他の参加チームの努力が足りないのかもしれません。今回は関西の姫路開催ということで、関西人特有の薄味の鍋が入賞するのではないでしょうか?

小坂→大坂→大阪!

小坂→大坂→大阪!

現在は、誰もが「大阪府」と書きますが、日本史の中で豊臣家が滅亡した「大坂冬の陣」と「大坂夏の陣」は「大坂」と表記されていることを皆さんもおぼえていると思います。大阪城を訪れると大坂城とも表記されていて、なんとなくややこしい感があります。いつ変わったのか調べてみました。そもそも、この地区は小坂(おざか)と呼ばれていましたが、室町時代の僧侶・蓮如が「小」より「大」の方が縁起いいとの理由で「大坂」に改めたと言われています。そして江戸時代の末期には「大阪」の表記が出始めました。理由は、「坂」は「土に返る(=死ぬ)」と読めるので縁起が悪いからというものでした。さらに明治維新ごろになると、「士(さむらい)が謀反を起こす」と読めるので良くないという意見も出てきました。それで明治元年の1868年に、「大阪府」が正式な表記になったのです。

ヒラメ(鮃)とカレイ(鰈)!

ヒラメ(鮃)とカレイ(鰈)!

同じカレイ目に属しているヒラメとカレイは兄弟みたいなものですが、様々な違いがあります。分かっているようで知らないこともあるので、纏めてみました。

○ 見分け方その1:

一般的に有名な言葉「左ヒラメに右カレイ」が最も分かりやすいです。お腹を下にした状態で、顔が右、左どちらを向くかで見分ける方法です。しかし、カレイでも左に目があるカレイもいるのでこれで完全とは言えません。

○ 見分け方その2:

目の付き具合に差があります。ヒラメの目は横に幅広く付いていて、広い視野で遠くの獲物を早く見つけるのに適しています。一方カレイの目はヒラメよりも寄り目気味で、近くの獲物の位置を正確に捉えることに適しています。

○ 見分け方その3:

口が違います。ヒラメとカレイは食べるものが違うので、口を比較するのが一番正確かもしれません。ヒラメは小魚を食べるので口は大きく、鋭い牙がずらっと並んでいます。一方、カレイの好物はゴカイや小さな甲殻類なので、どちらかと言えば「おちょぼ口」で、牙がありません。

○ 名前の違い:

江戸初期の辞書では「比目魚(ひもくぎょ)」をカレイと読ませていたようで、ヒラメとカレイは区別していなかったそうです。その後、ヒラメは体が平たいことから、漢字表記は「平目」と書いていましたが、やがて魚へんに「平」の「鮃」と書くようになりました。カレイというカタカナが使われている背景はもっと歴史があるようです。中国の伝説に、カレイはもともと両面が黒かったのが2つに裂けたもので、目のあるほうが片身を捜しているという話があります。「カレイ」の語源は、この「カタワレイヲ」(片割魚)に由来するという説が一つ、他にも、「朝鮮(韓)でよく獲れるエイに似た魚」という意味の「カラエヒ」が訛って「カレヒ」→「カレイ」になったとする説もあるそうです。漢字では平目と分けるために、「葉っぱのように平たい魚」という意味の「鰈」を使うことになりました。

○ 料理方法:

ヒラメは瞬時に小魚を捕食するため筋肉が発達しているので、火を通すと硬くなってしまいます。従い、刺身で食べることが好まれます。カレイは筋肉がないので火を通すことでふっくら美味しくなります。煮つけとか焼き魚にするのはそのためです。

○ どちらが高級食材?:

昔はカレイの方が高級魚だったらしいのですが、魚における日本料理の作法がそれを逆転させました。「魚の頭は左側に向けて盛り付ける」という習わしが右側に頭があるカレイを退けヒラメに変えたそうです。しかし、現在はカレイだけ特別に右側を認められているので、問題はないようです。現在、ヒラメが高級魚と言われるのは、単純に漁獲量の違いで、カレイがヒラメの7.8倍の漁獲量があります。

○ 漁獲量:

6年ほど前のデータですが、カレイは年間漁獲量が約47、000トンで漁獲量の多い都道府県は①北海道②島根県③兵庫県④鳥取県⑤石川県と日本海側に集中しています。ヒラメは年間漁獲量が約6,000トンで漁獲量の多い都道府県は①北海道②青森県③長崎県④千葉県⑤茨城県で全国に散らばっている感じです。

このブログを書いていたら、コリコリ感がたまらない「えんがわ」を食べたくなりました!

さよなら・小田急線片瀬江ノ島駅!

さよなら・小田急線片瀬江ノ島駅!

1929年、小田急江ノ島線の開業と同時に誕生した駅舎が、1月中に解体されることになり、昨日神事式が行われました。竜宮城をイメージしたデサインで、江ノ島の玄関口として90年間親しまれてきた木造建築ですが、江の島が東京五輪のセーリング競技会場に選ばれたことなどから、市は駅前の都市計画道路を拡幅することを決断し、小田急電鉄もそれに合わせ、老朽化する駅舎を建て替えることにしたそうです。新駅舎は、東京五輪前の2020年5月に完成予定だそうですが、一体どのようなデザインになるのでしょうか?

化学素材・部材に日本メーカーが凄い!

化学素材・部材に日本メーカーが凄い!

ある程度の市場規模があり付加価値が高い化学素材・部材の業界で、日本メーカーの存在がひときわ目立っています。各分野で世界1のシェアを持つメーカーのシェア率をまとめてみました。ほとんどの企業名は知っているのですが、具体的に何がと言われると答えられないものが多いです。その業界に属していないとわからないものかもしれません。

品名 会社名 世界シェア

MMA(光学・自動車用途) 三菱レイヨン 38%

PTA・BP・N/A(ポリエステル繊維原料) 三菱化学 9%

板ガラス(建築用など) 旭硝子 8%

塩ビ樹脂(建築用など) 信越化学工業 10%

MBS樹脂(塩ビ樹脂の強化剤) カネカ 50%

アクリル酸(SAPの原料) 日本触媒 15%

高吸水性ポリマー(SAP) 日本触媒 28%

ジルコニア(入れ歯の原料) 東ソー 60%

PETフィルム(エレクトロニクスなど) 東レ 20%

シリコンウェハ(半導体) 信越化学工業 35%

フォトレジスト(半導体用途) JSR 27%

EVOH樹脂フィルム(食品包装など) クラレ 65%

PVA樹脂(接着剤など) クラレ 40%

めがねレンズ材料 三井化学 45%

偏光板 日東電工 30%

小型タッチパネル 日本写真印刷 80%

PVAフィルム クラレ 80%

TACフィルム 富士フィルム 80%

炭素繊維 東レ 40%

アラミド繊維(防弾チョッキなど) 帝人 50%

電池の負極材 日立化成 32%

正極材 日亜化学工業 17%

活物質の接着剤 クレハ 50%

セパレータ 旭化成 36%

電解液 宇部興産 23%

スパークプラグ 日本特殊陶業 31%

車両用酸素センサー(排ガス対策) 日本特殊陶業 36%

排ガス浄化装置(排ガスの毒を無害化) 日本ガイシ 40%

碍子(電線の留め具) 日本ガイシ 30%

アルミナ繊維(排ガスの除去) 三菱樹脂 40%

PVBフィルム(フロントガラスの飛び散り防止) 積水化学工業 50%

アドマー(ガソリンタンク用接着剤) 三井化学 100%

自動車ガラス 旭硝子 22%

白色LED 日亜化学工業 41%

MPU用メッキ薬 日本高純度化学 50%

印刷インキ DIC 30%

有機顔料 DIC 20%

PPSコンパウンド DIC 20%

イオン交換膜(工業用膜) 旭化成 45%

補聴器が活用できる世界最大のプラネタリウム!

補聴器が活用できる世界最大のプラネタリウム!

世界最大のプラネタリウムが名古屋にあることを知っていますか?名古屋市鶴舞線 大須観音駅から430m又は名古屋市東山線 伏見駅から500mのところにある名古屋市科学館内にあります。1962年~2010年まで営業していた旧プラネタリウムは48年間で1500万人以上の方々の入場を記録しました。2011年にリニューアルオープンした新しいプラネタリウムは、限りなく本物に近い星空の再現を目指し、ドーム内径35mという世界一の大きさと映像クオリティを実現しました。特に凄いのが、映像・音響システムです。プラネタリウムによる星空に加えて、全天に広がる迫力ある映像を映し出す全天動画システムや、 高精細な景色を投影するデジタルパノラマシステム、レーザー投影システムや補助投影機群等、多くの映像システムが設置されています。さらに、プラネタリウムという特殊な空間向けに専用設計された音響システムが設置されています。満天の星を見ながら静かに音楽が流れる時も、解説者の声も、音響的な特殊な処理をして自然に聞こえるようにしているのです。もう一つ忘れてならないのは、内部に設置されている磁気ループシステムです。テレコイル内蔵の補聴器を着けていると、解説者の説明が明瞭に聞こえます。

科学館の魅力はプラネタリウムだけではありません。併設されている体験型の4つの大型展示が凄いのです。最初は理工館の2・3階にある大型展示が「水のひろば」です。約20tもの水を使い、雲から雨が降り、川になって海へと流れ込む水の循環を演出しています。音や光による演出ショーも1日7回開催。この間、この展示のまわりにいる人たちは目線が釘付けになります。次は理工館の3・4階にある「竜巻ラボ」です。高さ約9mという日本一の人工竜巻を、ボタン一つで発生させることができます。1日3~4回、係員による実験ショーも行われ、各回1人だけ竜巻のなかに入れるビッグチャンスもあります。但し、くじ運が必要です。次の理工館の4・5階に位置する「放電ラボ」は注目度が高く、平日先着順、土日祝と春・夏・冬休みは整理券が必要です。2基の大型コイルから発生する120万ボルトの放電を目の前で見ることができ、響き渡る轟音と稲光は圧巻です。最後は理工館5階の「極寒ラボ」です。マイナス30℃の部屋に入って、全天映像のオーロラを観賞できます。鼻のなかやまつ毛まで凍りつく極寒体験は貴重だと思います。その他、屋外展示広場には、JAXA(宇宙航空研究開発機構)などの協力により国産H-IIBロケットの構造試験機が展示されています。プラネタリウムで50分、理工館見学迄含めると充実した1日が過ごせます。どうぞ訪れてみてください!

囲碁の世界で10歳のプロ棋士誕生!

囲碁の世界で10歳のプロ棋士誕生!

ここ2年間で10歳代のヤングパワーが躍進してきています。

水泳の池江、卓球の伊藤、平野、早田、そして、張本、将棋の藤井7段、オセロ世界チャンピオンの福地君11歳等です。彼らに加えて、4月1日に10歳になる仲邑菫(すみれ)さんが、日本棋院が新設した小学生までの採用制度「英才特別採用推薦棋士」の第1号として迎えられ、日本棋院関西総本部の所属棋士になることが決まりました。またまた新星の登場です。9年前、11歳6カ月でプロ入りした藤沢里菜女流本因坊(20)を抜く最年少記録となります。採用にあたって、張栩名人が仲邑さんと「黒番5目半逆コミ」の手合で打ち、なんとか面目を保ち張栩名人の半目勝ちだったそうです。張栩名人は「衝撃的でした。うわさには聞いていたが、想像以上にすごい子。小学生時代の井山五冠さんと打ったことがあるが、当時の彼より上をいっている」コメントしたそうです。さらに昨日、仲邑さんが井山5冠とコミなしの対で対局しました。結果は時間切れで引き分けだったようですが、前半は井山五冠がたじたじだったそうです。僅か9歳の超若者が国民栄誉賞を授与した井山五冠と対等に渡り合うというのは想像を絶します。自分の棋力を思うと、とてもみじめな気持ちになりますが・・・・!