スコットランド・アイラ島のシングルモルト!

スコットランド・アイラ島のシングルモルト!

最近日本ではウイスキーが復活して、特にハイボールの人気が高いようです。さらに、昔のブレンド・ウイスキーからシングルモルトウイスキーに趣向が変わってきています。

シングルモルトのメッカはやはりスコットランドですが、その中でも独特の香りや味がするアイラ島のシングルモルトをご存知ですか?

スコットランドの南西部に位置し、淡路島と同じくらいのアイラ島には8つのシングルモルトウイスキーがあります。草とかもろもろの水生植物が炭化したピート(泥炭)をいぶしてウイスキーに香りをつけると、燻製のようなクセの強い香りが生まれ、また、海鮮を感じる塩っぽい旨味が出てきます。最初は薬の様なスモーキーな香りに驚かされるのですが、馴れるとやみつきになる方も多いそうです。アイラ島の各蒸留所はそれぞれ個性があって、10年〜16年の時間をかけて、丹精込めてつくられたウイスキーは香りと味が異なります。

8つのブランドを見てみましょう!

ボウモア(BOWMORE):安くてバランスが良いです。

ラフロイグ(LAPHLOAIG):スモーキーさはトップクラスで男性が好む感じです。

カリラ(CAOL ILA):スモーキーなのですが、少し淡白でさっぱりした感じです。

ブナハーブン(BUNNAHABHAIN):あまりスモーキーな感じではなく、旨みが目立つ感じです。

アードベッグ(ARDBEG):海藻の香りが凄く印象的な独特の味です。

ラガブーリン(LAGAVULIN):スモーキーですが、刺激は強くなく塩味が絶妙です。

ブルイックラディ(BRUICHLADDICH):エレガントでドライな感じです。

キルホーマン(KILCHOMAN):びっくりするくらいスモーキーです。

尚、まだ完成していないのですが、フランス人によって建設中の蒸溜所があるらしいです。

一体どんなシングルモルト・ウイスキーになるのでしょうか?

幼児期(4~5歳)から音楽との触れ合い!

幼児期(4~5歳)から音楽との触れ合い!

音を聴いて脳がそれを直接理解する能力を絶対音感と言いますが、この能力は特に幼少期に身に着くと言われています。また、リズムを知覚したりあるいはピッチを感じたり、色んな和音やハーモニーを感じる能力というのも、特に幼少期に発達することがよく知られています。

実際の音楽体験としては①聴くこと、②歌うこと、③弾くこと、④音符を読むこと、の手順で進行していきます。音楽に親しむと大人になった時に、情緒が豊かになり、社会性も向上します。

さらに外国語習得にも効果があるとと言われています。英語もそうなのですが、言葉によって独特のピッチやリズムがあります。音感を育むことによって相手のピッチ、あるいはリズムがよく理解できるので、結果的に言語の習得が促進されるそうです。

音楽はまず聴くことから始まりますので、ここでも聞こえの重要性が感じられます。

これらの漢字を読めかすか?の答え:

これらの漢字を読めかすか?の答え:

昨日の漢字の読み方は次の通りです。地名が特に難しいと沢山コメントを頂きました!

● 野菜と果物:

1:「オクラ」

2:「キャベツ」

3:「ツクシ」

4:「トウモロコシ」

5:「アーモンド」

6:「イチジク」

7:「アスパラガス」

8:「ザクロ」

9:「パセリ」

10:「ヒジキ」

11:「バナナ」

12:「ホウレンソウ」

13:「ソラマメ」

14:「ラッキョウ」

15:「ブロッコリー」

16:「アケビ」

17:「ビワ」

18:「ワカメ」

19:「エンドウ」

20:「レモン」

21:「カリフラワー」

22:「ナツメ」

23:「クルミ」

24:「キウイ」

● 魚:

1:「どじょう」

2:「ししゃも」

3:「わかさぎ」

4:「すずき」

5:「さより」

6:「まんぼう」

7:「はぜ」

● 地名:

1:ちぷらんけうし

2:もや

3:おおぬかり

4:あぼっけちょう

5:いかっこ

6:ぐぞ

7:どめき

8:ふるさと

9:さかり

10:うどんたに

11:よのっぞん

12:びん

これらの漢字を読めかすか?

これらの漢字を読めかすか?

日本語は読み方が難しい漢字が沢山あります。

いくつかのカテゴリーでこれはと思う漢字を集めてみました。野菜と果物、そして魚は全部読める人がいるかもしれませんが、地名が特に難しい気がします。果たして、皆さんはどのくらい正解出来るでしょうか?答えは明日のブログに掲載します。

○ 野菜と果物:

1:陸蓮根

2:甘藍

3:土筆

4:玉蜀黍

5:扁桃

6:無花果

7:竜髭菜

8:柘榴

9:和蘭芹

10:鹿尾菜

11:甘蕉

12:菠薐草

13:蚕豆

14:辣韮

15:芽花椰菜

16:木通

17:枇杷

18:若布

19:豌豆

20:檸檬

21:花椰菜

22:棗

23:胡桃

24:彌猴桃

○ 魚:

1:鰌

2:柳葉魚

3:公魚

4:鱸

5:細魚

6:翻車魚

7:鯊

○ 地名:

1:重蘭窮(北海道釧路市)

2:雲谷(青森県青森市)

3:大垬(福島県矢祭町)

4:木葉下町(茨城県水戸市)

5:五十子(埼玉県本庄市)

6:久所(神奈川県足柄上郡中井町)

7:轟(福井県吉田郡永平寺町)

8:生琉里(三重県伊賀市)

9:十八女(徳島県阿南市)

10:宇都谷(鹿児島県鹿児島市)

11:榎薗(鹿児島県日置市)

12:保栄茂(沖縄県)

「世界で最も良い国」ランキング!

「世界で最も良い国」ランキング!

アメリカで3番目の時事解説誌「USニューズ&ワールド・レポート」が米ペンシルベニア大ウォートンスクールと共同で、主要80カ国を評価した「世界にで最も良い国」ランキングを発表しました。

このランキングは下記の9分野と75の基準から多角的に評価するもので、毎年発表されています。各分野や項目が同等の価値として評価されるので、毎年ランクが上下しています。

① 楽しさ、魅力、安定した気候など「刺激・アドベンチャー」

② 人権や男女平等、環境への配慮、宗教の自由など「市民の意識」

③ 文化面での流行・洗練度、影響力など「文化的な影響力」

④ 世界市場との繋がり、技術的専門知識、教育を受けた人口割合など「企業精神」

⑤ 身近な文化、豊かな歴史・料理など「歴史的背景」

⑥ 独自性、活性化など「原動力」

⑦ 税、安価な製造コスト、組織の腐敗など「企業への市場開放度」

⑧ 政治面・経済面での影響力、軍事力など「世界での影響力」

⑨ 食料・住居、教育の質、医療福祉、雇用・政治的な安定、個人の自由など「生活の質」

2016年から2019年までの推移を下記しますが、今年は日本が2位まで躍進しています。東京オリンピックを来年に控え、注目度が上がっているせいでしょうか?いずれにしても気分が良いものです。

2019年 2018年 2017年 2016年

1位 : スイス スイス ドイツ ドイツ

2位 : 日本 カナダ カナダ カナダ

3位 : カナダ ドイツ イギリス イギリス

4位 : ドイツ イギリス アメリカ アメリカ

5位 : イギリス 日本 スウェーデン スウェーデン

6位 : スウェーデン スウェーデン オーストラリア オーストラリア

7位 : オーストラリア オーストラリア 日本 日本

8位 : アメリカ アメリカ フランス フランス

9位 : ノルウェー フランス オランダ オランダ

10位: フランス オランダ デンマーク デンマーク

将棋・藤井七段の記録更新は?

将棋・藤井七段の記録更新は?

先日行われた朝日杯将棋オープンの決勝で、藤井七段が渡辺明棋王を破り優勝しました。同棋戦では昨年も優勝しており2連覇達成です。16歳6ヵ月での棋戦連覇は、羽生九段が1987~88年での天王戦(現在は棋王戦と統合)連覇で達成した18歳2ヵ月(当時)を大幅に上回る年少記録です。これからどれだけ新記録を打ち立てるか見当もつきませんが、可能性のあるものを調べてみました。

① 朝日杯将棋オープン3連覇:

2013年度~15年度に羽生九段がが達成した例が唯一あるだけです。

② トーナメント棋戦での4連覇:

トーナメント棋戦における最多連覇を見てみると、大山十五世名人と羽生九段が以前一回ずつ記録した4連覇が最多連覇です。

③ 8大タイトル獲得の最年少記録:

8大タイトルの最年少記録は、屋敷伸之九段が1990年に棋聖を獲得した際の18歳6ヵ月です。藤井七段にとって現在最も可能性が高いのは、今年の6~7月に決着されるであろう棋聖戦です。現在2次予選の決勝まで勝ち進んでいて、久保王将に勝つと決勝トーナメントに進み、そこで4連勝すれば豊島将之棋聖との五番勝負へ挑むことになります。屋敷九段の年少記録を破るためには、2020年の12月末までにタイトルを獲得する必要があります。仮に今回の棋聖戦で負けても、2019年の王座戦、竜王戦、2020年の王将戦、棋王戦、叡王戦、棋聖戦、王位戦、王座戦、竜王戦の合計9棋戦が残っています。

④ 年度最高勝率:

年度最高勝率は中原誠十六世名人が1967年度に達成した0.855(47勝8敗)です。藤井2月20日時点で勝率は0.854(41勝7敗)です。3月31日までにあと10局足らずの対局を残しているようなので、これからの一戦一戦が記録更新の鍵を握ります。

⑤ 名人戦の最年少記録:

これまでの記録は谷川九段の21歳です。順位戦の昇級はC級2組からスタートして、C級1組(現在の藤井七段の地位)→B級2組→B級1組→A級という段階を踏まなければなりません。各級で1年間戦い、上位2棋士が昇級するルールです。従い、藤井七段は今年を含め最低4年で挑戦権獲得が出来るのですが、果たしてどうなるでしょうか。19歳で名人位獲得となれば、不滅の記録になるのではないでしょうか?

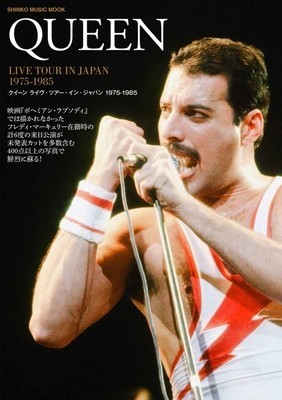

「クイーン ライヴ・ツアー・イン・ジャパン 1975-1986」刊行!

「クイーン ライヴ・ツアー・イン・ジャパン 1975-1986」刊行!

空前のヒット映画【ボヘミアン・ラプソディ】で注目されているクイーンの全6回の来日を振り返るMOOK「クイーン ライヴ・ツアー・イン・ジャパン 1975-1986」が2月14日に発売されました。合計86日間日本に滞在し50回のコンサートを行い、日本中でクイーン旋風を起こした行動記録を写真とデータで綴った本です。昨日慌てて本屋に行き探したのですが、全て売り切れていました。以前のブログにも書きましたが、個人的にクイーンの現役時代を見たことも聞いたこともありませんでした。何故なら1~2回目は社会人として2~3年目で仕事に夢中の時代だったですし、3~6回目はイタリア駐在でこれまた夢中で仕事をしていた時代だったからです。この本さえあればクイーンがわかると思ったのですが残念でなりません。増刷されることを期待したいと思います。クイーンの研究家でこの本の編集に携わった石角さんが本の要約をコラムで公開されましたので、コラムに書かれた6回の公演について、自分なりに知っておきたい点をまとめてみました。

第1回1975年/4月17日~5月2日:

デビュー2年目の新人バンドを羽田空港で待っていたのは1000人を超えるファンで、クイーンメンバーは驚き、戸惑ったそうです。日本武道館での単独公演を含む7公演で世界中にクイーンの名が知れ渡りました。クイーンが日本から世界に旅立ったと言われる公演でした。

第2回1976年/3月20日~4月8日:

18日間で6都市11公演という強行スケジュールでした。

【ボヘミアン・ラプソディ】を初めて披露し、オペラ・パート、ロック・パート、バラード・パート、エンディング・パートを分けてその間に他の曲を組み入れる解体形式で演奏しました。フレディがアンコールに着物をガウンのようにまとって登場し。途中、着物を脱ぎ捨てるとその下はホット・パンツだったそうです。これが大いに受けて、着物の衣装は後のヨーロッパ・ツアーでも度々登場しました。

第3回1979年/4月11日~5月7日:

3年振りのジャパン・ツアーは滞在日数27日間で、全15本のコンサートと、来日公演史上最大の規模となりました。アルバム「華麗なるレース」に収められた日本語曲「手をとりあって」を4月20に初披露しましたが、フレディは日本語詞が不得手なようで、その後毎回の披露はしなかったそうです。

第4回1981年/2月9日~2月20日:

4度目の来日は日本武道館5公演のみで地方公演はありませんでした。5回のコンサートで滞在12日間というのは異例の長さだったのですが、このツアー直後に控える初の南米公演に備える休養も兼ねていたそうです。この頃、南米のスタジアム・クラスで公演を行う欧米ミュージシャンは皆無でクイーンが初挑戦でした。結果として、最終公演地のブラジル・サンパウロでは2日間に25万人以上の観客を集め、単独アーティストでの動員記録を樹立しました。

第5回1982年/10月17日~11月4日:

5度目の来日公演は日本で初となるスタジアム公演(阪急西宮球場、西武ライオンズ球場)2公演を含む全6公演でした。同年5月にリリースされたアルバム「ホット・スペース」の評判が悪く、メンバー間に亀裂を生み、初めての活動休止を発表した状態で臨んだジャパン・ツアーだったのです。しかし日本では、連日圧巻のパフォーマンスでファンを魅了し、特に10月24日の阪急西宮球場公演は、開催が危ぶまれるほどの強風の中で、メンバーと来場の観客が一緒になってたいへんな盛り上がりをみせました。この日のコンサートは後にブライアン・メイがベストアクト!と語ったそうです。

第6回1985年/5月6日~5月16日:

フレディ生前最後の日本公演となった6回目のジャパン・ツアーです。英メディアから解散かと、実しやかに囁かれていた時のツアーでしたが、日本での絶大な人気を体感したことで、彼らは意を強くしたことが、2ヶ月後のライブ・エイド出演及び大成功につながったのかもしれません!

画像は本の表紙です。

日本人のパスポート保有率は僅か23.5%!

日本人のパスポート保有率は僅か23.5%!

各国のパスポートの自由度を測定するヘンリー&パートナーズの「パスポートインデックス」2019年版が公開され、日本のパスポートは昨年に引き続き、単独首位を獲得したことが解りました。外国を訪れるということでいえば、日本のパスポートは世界最強なのです。しかしながら、2017年の旅券統計によると、日本人のパスポート保有率は約23.5%で全人口の4人に1人しかパスポートを持っていないのです。先進諸国で見ると米国は4保有率で、カナダは66%、イギリスは76%と日本を圧倒しています。何故、日本人は海外に行こうとしないのか、理由を探ってみました。

① 言葉の問題:義務教育で学習する英語でも会話力が不足している可能性があります。

② 安全性の問題:世界各地でのテロ報道による不安感があります。

③ 海を渡る不便さ:陸続きではないので、欧州のように気軽に行くことが出来ません。

④ 費用の問題:日本発着便の値段が他国に比べて高いです。

⑤ 長期休暇の取りにくさ:日本には1週間以上の長期休暇を取る習慣があまりありません。

⑥ 国内の見どころが豊富:日本は世界でも有数の観光資源国で、豊かな自然や長い歴史に基づく伝統文化があり、わざわざ海外に行く必要

性を感じない可能性があります。

⑦ 高齢社会:若い世代の保有率は相当高いと思いますが、総人口の27%ほどを占める65歳以上の方々の保有率が低いのかもしれませ

ん。

今年のラグビーワールドカップや来年の東京オリンピック開催で、益々外国人観光客が来られるでしょう。わざわざ海外に出かけなくても彼らとの接点は日本で撮れますから、まずは彼らとの文化交流を積極的に図り、その後、興味のある海外に旅行をして視野を広げては如何でしょうか?

ソーセージ・ウインナー・フランクフルト・ボローニャの違い?

ソーセージ・ウインナー・フランクフルト・ボローニャの違い?

スーパーに行くと、必ず袋詰めで売られているソーセージやウインナーなどを何げなく見ていますが、これらの違いを明確に答えられますか?答えがわかれば簡単なことなのですが、すぐに答えようとするとなかなかうまい表現が出てきません。

○ソーセージとは、牛・豚・羊の腸などに各種の調製した獣・魚肉を詰め、乾燥・湯煮または燻製した保存食品の総称で、日本語では腸詰と訳しています。何故ソーセージと言う名称になったかは、諸説があって定かではありません。

○ウインナーは豚肉と牛肉を塩漬したものに香辛料を加えて練り合わせ、羊の腸に詰めた後、燻煙・ボイルしたソーセージで、その名の通りオーストリアのウィーンが発祥とされる世界的で最もポピュラーなソーセージです。しかし、現在ウイーンではこのソーセージをフランクフルトソーセージと呼んでいるそうです。

○フランクフルトはドイツのフランクフルトが発祥のソーセージで、詰め物はウインナーと変わりませんが、ケージング「詰め袋」が羊ではなく豚の腸です。

○ボローニャはイタリアのボローニャが発祥のソーセージで、これも詰め物は一緒なのですが、詰め袋が牛の腸なのです。

○発祥当時の答えは詰め袋の違いだったのですが、化学技術の進歩でビニールなどの石油化学製品「人工ケージング」が開発され、こちらが主流になってしまい、現在では詰め袋の違いとは言えない状況になっています。コンビニで売られているフランクフルトは天然タンパク質を原料としたコラーゲンを使用した詰め袋なので食べられますが、ビニールを使ったものは食べられません。

○従い現在は、詰め袋ではなくサイズにより3つを分類することが、日本農林規格(JAS)に規定されています。その内容は次の通りです。

- ・太さが直径20mm未満の人工ケーシングに詰めたものをウインナー

- ・太さが20mm以上36mm未満の人工ケーシングに詰めたものをフランクフルト

- ・太さが36mm以上の人工ケーシングにつめたものをボロニア

○余談ですが、ソーセージ発祥の地は、現在最も有名なドイツではなく中国の蒙古なのです。ソーセージばかりでなく、ハムやザワ―クラウト(キャベツの酢漬け)も同じです。昔中国、蒙古の人々は羊を放牧し、豚肉をよく好みました。長い遊牧生活の食料をまかなうため、羊の腸に豚肉や羊肉、血液などを詰める方法を開発したと考えられています。その後、大帝国を築いた蒙古の文化はシルクロードを通ってヨーロッパへ向かいます。ドイツには、1170年頃、神聖ローマ帝国の古都レーゲンスブルグ市に伝わったという説が一般的です。レーゲンスブルグには、現在でも創業800年以上というソーセージ屋「ヴルストキュッヘ」が営業しているそうです。

洋楽で歌唱力が高い男性歌手たち!

洋楽で歌唱力が高い男性歌手たち!

クイーンのフレディ・マーキュリーが素晴らしい歌唱力を大観衆の前で繰り広げた、1985年のLIVE・AIDが強烈な印象を与えてくれたので、洋楽で歌唱力が高いと評価されている歌手たちを調べてみました。私個人的には14人程度しか顔と名前が一致しませんが、このブログを見た方々は何人知っていますか?全歌手の歌を聞いたことがある人は相当の音楽プロだと思います。

名前 国籍 特徴

ジェイソン・ムラーズ 米国 爽やかな歌声の正統派

チェスター・ベニントン 米国 リンキンパークのボーカル

ロバート・プラント 英国 レッド・ツェッペリンのボーカリスト

フランク・シナトラ 米国 アメリカの超国民的な歌手

ジョン・レノン 米国 日本とも縁が深いロックの神様

トム・アラヤ チリ スラッシュメタル界の重鎮

マイケル・ジャクソン 米国 歌もダンスも素晴らしい天才

ジェイ・ケイ 英国 ジャミロ・クワイのボーカリスト

ビング・クロスビー 米国 クリスマスソングの巨匠

ベン・E・キング 米国 スタンド・バイ・ミーの歌手

スティーヴィー・ワンダー米国 グラミー賞を最も受賞した歌手

フレディ・マーキュリー インド 全世界が認める偉大なボーカリスト

エド・シーラン 英国 日本人女性の心をも掴む歌声

カート・コバーン 米国 ロック界伝説のボーカリスト

エルトン・ジョン 英国 世界中で有名な歌手

ダリル・ホール 米国 ダリル・ホール&ジョン・オーツとして活動

ゼイン・マリク 英国 ルックスも魅力的!

パオロ・ヌティーニ 英国 イギリスで絶大な人気の歌手

マイク・ポズナー 米国 透明感のある歌声の歌手

トム・ジョーンズ 英国 50代以上の男女から大人気のベテラン歌手

ポール・マッカートニー 英国 音楽の歴史を変えた生きる伝説

カルヴィン・ハリス 英国 世界的有名なDJとも評される歌手

ブルーノ・マーズ 米国 That‘s What I Likeの再生回数が11憶を突破

ブライアン・ウィルソン 米国 数多くの名曲を生み出したビーチ・ボーイズの歌手

チャーリー・プース 米国 映画の主題歌に起用されてブレイク

ドレイク カナダ カナダ出身の人気ラッパー

ジャスティン・ビーバー カナダ 世界的なトラブルメーカーでも歌唱力は抜群!

ジョン・ボン・ジョヴィ 米国 正統派のロック歌手

アクセル・ローズ 米国 ガンズ・アンド・ローゼズのボーカリスト

ザ・ウィークエンド カナダ R&Bシンガーのエイベル・テスファイの別名