はやぶさ2・リュウグウに接近!

はやぶさ2・リュウグウに接近!

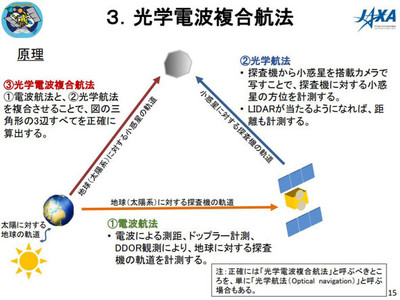

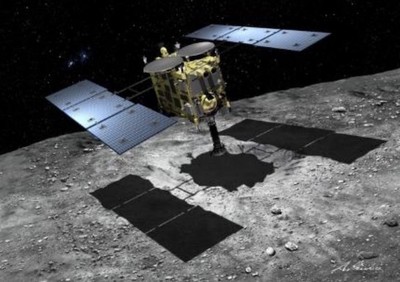

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は今月14日に小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星「リュウグウ」まで約750キロの地点に到達したと発表しました。搭載しているカメラが捉えた映像によると、リュウグウの大きさは、当初予想していた通り約900メートルだそうです。27日前後には20キロの地点に到着する予定ですが、危険なのはリュウグウの周りを公転する衛星です。衛星にぶつかるとこれまでの努力が水の泡と消えてしまいます。これまでの調査では50cmより大きい衛星は見つからなかったので、リュウグウの50キロ以内までは安全に接近できるそうです。これからもより小さな衛星があるから探索を続けて行きます。衛星の問題が解決した前提での今後のスケジュールですが、7月末に高度5キロ、8月に高度1ロまで接近して観測を行う予定になっています。その後9~10月に小型ローバを投下し、小惑星の表面を直接観測したうえではやぶさ2も着陸して表面の物質を採取します。その後、はやぶや2は一旦離陸して上空から銅の塊を打ち込み、リュウグウの表面に人工クレーターを作る世界初の実験を予定しています。実験結果に関わらず、はやぶさ2は再度着陸して地下物質のサンプリングも試みることになっています。一連の作業工程を終えて地球に帰還するのは2020年末になっています。地球から約3億キロ離れた約900メートルのリュウグウに到着させるのは、日本からブラジルにある6センチの的を狙うのと同じくらいだそうで、その正確さには驚かされます。これを可能にさせるのが光学電波複合航法(画像)だそうです。地球、はやぶさ2、リュウグウの“三角形”の位置関係は(1)地球に対するはやぶさ2の軌道、(2)リュウグウに対するはやぶさ2の軌道、(3)地球に対するリュウグウの軌道という3つの方向から求めます。このうち(2)を光学航法で割り出します。はやぶさ2からリュウグウを撮影すると、背景部分には、正確な位置が分かっている別の天体も映ります。その天体を活用することで、リュウグウに対するはやぶさ2の方位がわかります。はやぶさ2が見る位置を左右に振れると、立体視(ステレオ視)と同じ原理で距離感もつかめます。このように、はやぶさ2はジグザグに動きながらリュウグウを撮影し接近しているそうです。3億キロも離れたところでよくこのようなことが出来ますね!

「はやぶさ2」順調、「TESS」初画像!

「はやぶさ2」順調、「TESS」初画像!

○「はやぶさ2」順調!

JAXA(宇宙航空研究開発機構)は6月4日、小惑星探査機「はやぶさ2」が、リュウグウまで約3100キロに迫り、到着のための予定軌道に入ったことから、3日にイオンエンジンを停止させたと発表しました。現在は秒速33キロまで加速しており、リュウグウを追いかけるように接近しているそうで、映画「アルマゲドン」の接近シーンを思い出させてくれます。今後光学航法によりリュウグウの位置を把握しながら、燃料と酸化剤を燃焼させる化学エンジンによって飛行し、6月21日~7月5日の間にリュウグウに到着見込みです。その後、小さな岩石を収集し2020年末ごろに地球に帰還する予定です。これが成功すると、原始太陽系における地球や海、生命の起源と進化に迫ることが出来るそうです。科学の進歩は凄いですね!

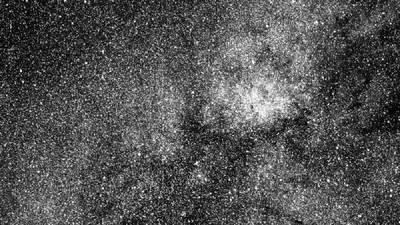

○NASAの系外惑星探査衛星「TESS」初画像を届ける!

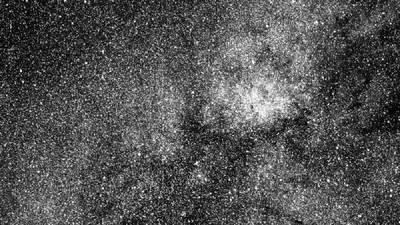

地球を周回する軌道へと向かっているNASAのトランジット系外惑星探索衛星「TESS」が、1枚目となる宇宙の画像を送って来ました。そこに写っているのは300光年先にある20万個以上の星です。もうすぐ地球の周りを巡る楕円形の軌道に到達する予定ですが、到達後は今回の撮影の400倍の領域を撮影できるそうです。TESSは弱まったり輝いたりする光のパターン(恒星の前を横切る離れた惑星の存在を示す)を見つけるために宇宙空間を見渡し、4つの広角カメラで近傍の星を調べます。前任のケプラーよりも明るい星を観測できるのに加え、その「ハビタブルゾーン(液体の水が存在すると考えられる領域)」に発見されているTRAPPIST-1(トラピスト1)やプロキシマ・ケンタウリのようなほの暗い赤色矮星も捉えることができるらしいです。

今回発表された最新画像から分かるように、宇宙には計り知れないほどの数の恒星が存在するので、やはり宇宙人と言うのは存在するのでしょうね。

日本列島は美しい地層の宝庫!

日本列島は美しい地層の宝庫!

地球科学にとって重要で美しい地層が日本にはたくさんあるそうです。いくつか紹介しましょう。

○ チバニアン(千葉県市原市)

46億年の長い地球の歴史には、恐竜絶滅といった大きな変化がみられたところを境に、「ジュラ紀」や「白亜紀」などの時代区分の名前が付けられました。そして、固有の名称で呼ばれる地層が特徴的に分布する地域を「模式地」と呼ばれます。今回、「模式地」としてユネスコ登録を目指し検討されているのが、市原市田淵の養老川沿いにある約77万年前の「チバニアン」と名付けられた地層です。地質学上「更新世」と呼ばれる時代の前期と中期の境目で、地球の磁場のN極とS極が最後に逆転した重要な節目とされる時代の地層で希少価値もあります。今後、ユネスコ認定に向けた調査が注目されます。

○ 仏ケ浦(青森県・佐井村)

約2000万年前、大規模な海底火山の活動が起き凝灰岩が堆積し地層が形成されました。その地層が隆起し、さらに浸食され今の姿になっているそうです。この地の凝灰岩はもろく崩れやすいので、現在も少しずつ岩が崩れ落ちています。そのため植物が根付かず白い岩肌が見えます。ここを見学するには、佐井港から定期観光船を利用して訪れることが出来ます。

○ 長瀞岩畳(埼玉県・長瀞町)

荒川沿いに広がっていて、地下深いところで強い圧力を受けて形成された三波川変成岩類と呼ばれる地層が地表に現れたところです。岩畳近くでは、変成によってできた様々な結晶片岩が見られることから、「地球の窓」とも呼ばれています。岩畳の対岸には秩父赤壁と呼ばれる絶壁があり、深く青い水の色とのコントラストが美しいです。

○ 屏風ケ浦(千葉県・銚子市)

高さ40~50メートルの海食崖が約10キロ続く場所で、新第三紀鮮新世末から第四紀更新世に、海底で堆積した地層が隆起して波で削られてできた地層です。よく見ると、わずかに西に傾いています。また、白いスジのような火山灰層や断層のズレを見ることのできる場所もあります。英国のドーバー海峡に似ているところから、「東洋のドーバー」とも呼ばれ、教科書にも取り上げられている有名な場所です。

○ 地層大切断面(東京都・大島町)

バウムクーヘンのような縞模様の地層は、1万5000~2万年の間に、約150年に1回の周期で起こった三原山の噴火により火山灰が堆積したものです。高さ30メートル、長さ800メートルにわたって広がり、1953年の道路工事の際に偶然発見されました。うねるような地層は、起伏のある地に噴出物が堆積したため、側面から圧力を受けて曲がりくねったように見えるそうです。

○ 飛水峡(岐阜県・七宗町、白川町)

飛騨川の七宗町から白川町まで約12キロにわたって続き、赤や薄緑に見える堆積岩の一種である角岩と灰色の砂岩からなる峡谷です。この角岩は三畳紀からジュラ紀の動物プランクトン(放散虫)の化石が、平均1000年に数ミリのペースで堆積してできたものです。とくに上麻生駅の東側は、角岩とそれがえぐり取られてできた円形の穴(甌穴)が見事だそうです。

○ 須佐ホルンフェルス(山口県・萩市)

白、黒、グレーの縞模様が美しい高さ約15メートルの断崖です。ホルンフェルスとはドイツ語で角張った岩石という意味で、熱により変成した接触変成岩のことをいいます。この層は約1500万年前に堆積した砂や泥が、約1400万年前にマグマの熱で変成したもので、とても強固だそうです。地層面は千畳敷とも呼ばれるほど平坦になっています。

○ 鬼の洗濯板(宮崎県・宮崎市)

宮崎市の南に浮かぶ青島から南方の小内海付近まで広がる波状岩の海岸で、その形状から「鬼の洗濯板」と呼ばれています。約700万年前に砂岩と泥岩が交互に堆積し、それが隆起する際に浸食されてできた波食台で、浸食に弱い泥岩が凹んで波状になりました。青島では潮が引くと沖合100メートルにも及ぶ「洗濯板」が出現し。堀切峠からは眺める観光客が絶えることがありません。

キラウエア火山が噴火を繰り返すハワイ島!

キラウエア火山が噴火を繰り返すハワイ島!

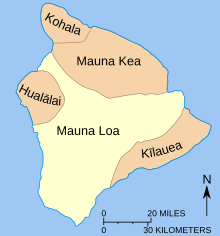

4月の末からキラウエア火山の噴火が活発化しています。そもそもハワイ島がどの様な島なのか調べてみました。ハワイ島はハワイ州にある最大の島で5つの楯状火山で構成されています。その中でもマウナ・ケア火山とマウナ・ロア火山が際立っています。

マウナ・ケア火山は標高4205mもあります。マウナ・ケアとはハワイ語で「白い山」という意味で、冬になると山頂が雪に覆われるので名付けられたそうです。比較的液体に近い溶岩の噴火で出来たため平たい形になっているので、遠くから見るとそんなに高くは見えません。さらに、山全体の体積が非常に大きく、自分自身の重さによって海底が押しつぶされ、その高さは徐々に減少しているそうです。山頂付近は天候が安定して空気も澄んでいることもあって、世界11カ国の研究機関が合計13基の天文台を設置しています。日本の国立天文台が設置した「すばる望遠鏡」もここにあります。ハワイ原住民との取り決めから、13基以上の天文台を建設しないことになっているので、今後新たに建設する場合は、既存のものを取り壊すか新たな了承を取り付ける必要があるそうです。マウナ・ケアは火山進化の老年期にあるので、約4500年前に噴火して以降、噴火をしていない休火山になっています。とりあえず、天文台は安全を確保しているということでしょうか。

マウナ・ロア火山は、体積が約75、000立方キロメートルある世界最大の楯状火山で標高は4169mです。マウナ・ケア火山と同じように、溶岩の粘度が低く極めて流動的なため、斜面がなだらかで盾を伏せたような形をしています。約70~100万年前に噴火をはじめました。地球のマントル深部から熱いマグマを上昇させるハワイ・ホットスポットが存在している為。現在もマウイ島のハレアカラ、ハワイ島のフアラライ、マウナ・ロア及びキラウエア、そして海底火山のロイヒにマグマが供給されています。マウナ・ロア火山はこの中で最大規模です。直近の噴火は1984年に起こりました。この噴火では山頂から海抜2900mまで北西と南東に割れ目火口が開き、1935年の大噴火同様、溶岩流が居住区ヒロに迫りましたが、噴火が3週間後に終わったため、郊外から約4kmの地点で止まったそうです。

現在最も活発なキラウエア火山はマウナ・ロア火山と共にハワイ火山国立公園に指定されています。マウナ・ロア火山の南東斜面の上に載っているような位置で、標高は1247mしかありません。キラウエアとはハワイ語で「吹き出す」又は「多くまき散らす」 を意味し、頻繁に溶岩を噴き出している現状そのものです。1983年以来、ほぼ継続的に噴火を続けています。これはキラウエアの最近約500年間の歴史の中で、最も長く継続している噴火活動だそうです。キラウエアのイーストリフトゾーンにあるナパウ火口の近くから、1983年1月3日夜に断続的な割れ目噴火の活動が始まり、1983年6月から1986年7月までの3年間には、断続的な溶岩噴泉の活動を通じてプウオオ火砕丘が形成されました。このプウオオ火口が現在も最も溶岩を噴出させています。ハワイ島とは凄いところですが、そこに住みたがる住民がいるのも不思議な気がします。下記の画像は左がキラウエア火口で右がプウオオ火口です

|

|

世界の山々!

世界の山々!

オーストラリア人登山家のスティーブ・プレーン氏が今月14日に、世界最高峰エベレスト)の登頂に成功し、世界7大陸最高峰すべてをたった117日で登頂するという史上最短記録を樹立しました。それまでの最速記録はポーランド人登山家であるのヤヌシュ・コハンスキ氏が昨年達成した126日でした。わずか9日の差ですが、本人たちの間では凄い差なのでしょうね。7大大陸の最高峰とは次の山々です。

アジア大陸:エベレスト(中華人民共和国・ネパール、8848m)

南アメリカ大陸:アコンカグア(アルゼンチン・チリ、6959m)

オーストラリア大陸:コジオスコ(オーストラリア、2228m)

プレーン氏は移動や登山前の準備期間を入れて各山の登頂に平均約17日かかったことになります。今回は最後がエベレストだったので下山にかかった日数は入っていないようです。それにしてもものすごい速さではないでしょうか?移動は当然飛行機だと思いますが、ゆっくり歩いている時間もなかったのではないかと推測されます。さらに気になるのが経費です。一体どのくらいの資金が必要なのか想像もできません。いい機会なのでヒマラヤ山脈について少し記載します。まず、世界で8000mを超える山々はすべてアジアに存在します。

1位:エベレスト ・8848m

2位:K2 ・8611m

3位:カンチェンジュンガ ・8586m

4位:ローツェ ・8516m

5位:マカルー ・8463m

6位:チョー・オユー ・8201m

7位:ダウラギリ ・8167m

8位:マナスル ・8163m

9位:ナンガ・パルバット ・8126m

10位:アンナプルナ ・8091m

11位:ガッシャープルムⅠ峰 ・8068m

12位:ブロード・ピーク ・8051m

13位:ガッシャーブルム11峰 ・8035m

14位:シシャパンマ ・8027m

エベレストの山頂は地球上で一番高いところですが、約4.5億年前は海の底(テチス海と言われる)でした。エベレストの頂上から持ち帰った石灰岩の中から、海に住んでいたはずの三葉虫など古生物の化石(約4.5億年前のもの)が発見されて判明しました。地球の陸地が長い年月の間に大きく変化していることが良くわかります。日本人の2人の女性登山家を紹介しましょう。1975年5月16日に田部井淳子さんが女性として初めてエベレストに登頂しました。田部井さんはその後女性初の世界七大陸最高峰登頂も成し遂げています。日本人最年少でエベレストを登頂したのは南谷真鈴さんです。南谷さんは早稲田大学に通う大学生で、2016年5月23日に19歳でエベレスト登頂に成功しました。また、南谷さんは日本人最年少の世界七大陸最高峰登頂者としても知られています。

ついでに日本の高い山10峰を記載しておきましょう。私はエクアドルのコトパクシ(5897m)登山で5000m迄登ったことがありますが、日本では10峰のうち富士山しか登っていません。いずれ登りたいと思います。

1位:富士山 ・3776m

2位:北岳 ・3193m

3位:奥穂高岳 ・3190m

4位:間ノ岳 ・3189m

5位:槍ヶ岳 ・3180m

6位:東岳 ・3141m

7位:赤石岳 ・3120m

8位:涸沢岳 ・3110m

9位:北穂高岳 ・3106m

10位:大喰岳 ・3101m

世界に比べるとスケールが小さいですね。

NASAは月・火星に向かう!

NASAは月・火星に向かう!

1969年7月、人類はアポロ11号で初めて月面着陸しました。その後、数回にわたって月面着陸を成功させましたが、アポロ計画は1972年に終了しました。ずいぶん時間が経ちましたが、今、NASAは火星を目指し活動を再度スタートしています。

一つ目は火星に行くための中継基地【月軌道ステーション】の設置です。これからの工程は。次の様な内容になっています。

2019年:推進力と電源に関する課題を解決して、無人の宇宙オリオンを打ち上げる。

2022年:月軌道ステーションを地球軌道に打ち上げる。

2025年:月軌道ステーシを月軌道に乗せる。さらに、30日間のミッションを担う4人のクルーメンバーを宇宙オリオンで送り込む。

2つ目は火星の状況を探査することです。

今月5日に新型の火星探査機「インサイト」が打ち上げられました。火星で起きる地震や地中の温度を測ることで火星の内部構造を初めて直接調べます。また、地球のような岩石惑星がどのように造られたかの解明にもつながると期待されています。インサイトは乗用車ぐらいの大きさで、パラシュートとロケットの逆噴射を使い着陸します。ロボットアームを使って、火星表面に地震計を設置したり、地下5メートルの深さまで熱流量計を埋め込んだりすることが出来ます。それにより、地震の波の伝わり方や、地中の熱の量や伝わり方を調べ、内部の構造や成分のほか、火星の成り立ちなどを明らかになると期待されています。 また同じロケットでブリーフケース大の小型衛星「マルコ」2機も打ち上げられました。これは、地球以外の惑星で初めてとなる小型衛星の技術実験ですが、うまく軌道に投入できれば、インサイトの火星大気への突入や着陸時の通信を支援するそうです。2050年までには火星に到達することが出来そうな雰囲気になってきました。画像はインサイトのイメージです。

宇宙望遠鏡「TESS」打ち上げ!

宇宙望遠鏡「TESS」打ち上げ!

米航空宇宙局(NASA)は18日、スペースX社のロケット「ファルコン9」によって太陽系外の惑星を探す宇宙望遠鏡「TESS」を打ち上げました。2年間にわたって地球を周回し、地球と同じぐらいの大きさで、生命が存在できそうな惑星の発見を目指すそうです。

NASAは2009年に宇宙望遠鏡「ケプラー」を打ち上げ、9年間の観測で2600個以上の系外惑星を見つけました。今回のTESSは4台のカメラを搭載した洗濯機ほどの大きさで、前回のケプラーと同じように惑星が恒星の手前を通過する際に恒星がわずかに暗くなる「トランジット」という現象を観測し、惑星が存在するかどうかを調べ、発見されるとその大きさや公転の軌道、周期などを計算します。TESSはケプラーよりも350倍もの広範囲を観測することが出来るので、2万個ほどの太陽系外惑星を発見し、このうち地球大の惑星は50個以上、地球より大きいが2倍には満たない大きさの惑星は最大500個見つかるとNASAは見込んでいます。TESSが予測通りに発見してくれた惑星については、地上と宇宙の両方に設置された天体望遠鏡でさらに観測を進め、岩石の地形があるか、大きさは地球と同等か、太陽との距離が近すぎも遠すぎもせず水が液体で存在できる気温かどうかなど、生命が存在する可能性を示唆する条件を調べることになるそうです。画像はTESSの想像図です。

ホーキング博士と「マルチヴァース(多元的宇宙)」

ホーキング博士と「マルチヴァース(多元的宇宙)」

3月に亡くなられた宇宙物理学者のホーキング博士は、1970年にペンローズ博士と共同で宇宙の始まりに関する論文を発表しました。当時、宇宙の始まりを研究する根拠は「一般相対性理論」でしたが、それに基づいて過去に遡ると宇宙の始まりには重力や密度が無限大の状態になっていたはずで、一般相対性理論が破綻してしまう「特異点」が存在せざるを得ないことを証明したのです。しかし、その時点では宇宙がどの様に始まるのかという特異点定理が欠けていました。これは一般相対性理論だけでは解決できないテーマで、ホーキング博士はそれに量子論を組み入れたのです。特異点定理を研究するために、彼は現宇宙の始まる前の状態まで思いを巡らし、1983年にハートル博士と共同で「ハートル・ホーキングの無境界仮説」を提唱しました。それによると、そこは空間や時間の概念自体が暖味になってしまう場だそうです。特異点が原子レベルの状態だったとすれば、粒子のようにも波のようにも振る舞うことが出来るという量子論的な概念です。ホーキング博士の研究はさらに続きます。亡くなる10日前に公開されていた「A Smooth Exit from Eternal Inflation?(永久インフレーションからのスムーズな離脱?)はハートグ博士との共同論文として公開されました。二人は、「ハートル・ホーキングの無境界仮説」についてさらに研究を重ねた結果、無境界仮説のモデルは一つの宇宙だけではなく、異なる物理定数を持つ無数の宇宙を作り出してしまう(永久インフレーションと呼ばれる現象)ことに気が付きました。そこから彼らはマルチヴァース(多元的宇宙)の可能性を、検証可能な科学的フレームワークに変換できるような方法の開発に努め最後の論文に至ったのです。この論文は無境界仮説に量子論を加え、宇宙が量子論の支配するインフレーションから誕生し、そのあと宇宙の進化と共に一般性相対理論が出現することを描写しているそうです。宇宙の量子起源を証明するのはビッグバンからの重力波で、地球では検出できないのですが、いつか宇宙での重力波実験ができればこれを直接検出できるかもしれないそうです。まさにホーキング博士が言い遺しているように「人間の努力には境界がない」ですね!

レアアースに朗報!

レアアースに朗報!

多くの製造業で使われるレアアース(希土類)の世界生産量は中国が約90%を占めていて、これまで幾度となく中国との価格交渉で物議を醸しだしています。そのような環境下、海洋研究開発機構や東京大学の研究グループが排他的経済水域(EEZ)である南鳥島沖南250kmの海底(深さ約5600m)に調査船を送り、約1600万トンのレアアース泥があることを確認したと発表しました。このレアアース泥には、例えばモーターなどに使うテルビウムは世界需要の420年分、液晶ディスプレーの発光体に使うユロピウムは620年分もあるとのことです。残る課題は5600mの海底から如何に安いコストでレアアース泥を回収するかですが、レアアース泥の粒の直径が通常の泥の4倍あることに着目し、海底でふるいにかける特殊装置を開発し、試掘では通常の6倍の濃度でレアアース泥を回収出来たそうです。これが本格的に商業ベースに乗ると日本の産業界が活気づくこと間違いなしです。

エヴェレスト(チョモランマ)を廻る不毛な論争!

エヴェレスト(チョモランマ)を廻る不毛な論争!

世界最高峰のエヴェレスト(チョモランマ)の標高は8848mと学校で習った記憶があり、世界最高峰なので決して忘れることのない数字になっています。かなり昔インドの測量局が独自計測した時の標高が8848mであったことと、その後中国の国家計測地理情報局が1975年に科学的な計測を行った結果8848.13mだったことで、8848mが証明された形になっていました。ところが、中国が再度計測をした結果として、標高は8844.43mであると発表したことで論争は始まりました。中国の主張は頂上に積もった雪3.5mと地殻変動の影響で合計3.7m低くなったというものです。エヴェレスト登山のメッカであるネパールがこれに意義を唱えているようで、今年の登山シーズン中に再計測を予定しています。どういう結果になるかわかりませんが、標高を岩石面で測るのか、万年雪も含めて測るのかの不毛な論争の感じがします。世界一ですから従来通り8848mとしてほしいですね!