太陽の塔内部公開中!

太陽の塔内部公開中!

1970年大阪万博の象徴である太陽の塔内部が今年の3月から公開されています。当時、万博会場に入るとこの太陽の塔が迎えてくれたのですが、どこも人だらけで時間ばかりかかり、何を見たのかよくわからないくらい疲れたことを思い出します。もちろん太陽の塔の内部には入れませんでした。芸術家・岡本太郎の傑作である太陽の塔は4つの顔があることを知っていますか?①正面の最も知られた「太陽の顔」、②未来を表す頂部の「黄金の顔」、③過去を表す背面の「黒い太陽」、④過去の根源の世界を表し、地下に展示されている「地底の太陽」がその4つです。「地底の太陽」は大阪万博閉幕後行方不明になってしまい。現在は復元されたものが設置されているそうです。岡本太郎は万博のテーマプロデューサーを引き受けたときに「人間であることの誇り、生きていることの歓びを爆発させたい」と語り、内部に太陽の塔の血流を意図した「生命の樹」を創作しました。高さがおよそ41メートルあるこの「生命の樹」を見学するには下から周りを囲むように上って行きます。下は原生類で、徐々に爬虫類や哺乳類の生物模型が姿を見せ、最後に人類へと姿を変えていき、生命の進化を体感出来るようになっています。カラフルな枝と周りを取り囲む33種183体の生物模型に圧倒されるそうです。2025年の万博の前にぜひ訪れてみましょう!

サグラダ・ファミリア!

サグラダ・ファミリア!

46年前の1972年に訪れたことがあるサグラダ・ファミリアは、当時高い塔が4つしかなかったように記憶しています。当時から完成まで300年かかると言われ、工事中で教会の中には入れなかったような記憶があります。外から眺めると、塔や壁面に施された装飾がごちゃごちゃの感じで、実に奇怪な教会の印象でした。そもそも、サグラダ・ファミリアは、民間カトリック団体「サン・ホセ教会」が聖家族贖罪教会として計画し、初代建築家フランシスコ・ビリャールが無償で設計を引き受けました。1882年3月19日に着工しましたが、団体との意見の対立から翌年にビリャールは辞任し、その後を引き継いで2代目建築家に就任したのが、当時は無名であったアントニオ・ガウディです。ガウディは設計を一から練り直し、1926年に亡くなるまでライフワークとしてサグラダ・ファミリアの設計・建築に取り組みました。現在は8本の高い塔が完成していますが、ガウディの設計では全部で18本の塔が建つことになっています。12本が12使徒、4本が福音記者、1本が聖母マリア、そして最後の1本が特に高くイエス・キリストの昇天を表しているそうです。しかし、ガウディの発想はそこで留まりません。12使徒の塔は「鐘楼」として建てられ、全てが完成した暁には、その塔がピアノの鍵盤やパイプオルガンのような役割を担うことを意図していました。カラン、コロンと音色の異なる鐘を鳴らすことで、ガウディは建物そのものを楽器にして、文字が読めない人にも、聖書を知らない人にも。直感的にキリスト教が何かを体感してもらおうと考えたそうです。東門と西門には壮大なイエスの生涯が克明に彫刻されていて、イエスの生涯を学ぶこととが出来ます。完成まで300年はかかると予想されていた工事ですが、スペインの経済成長や拝観料収入などに支えられて進捗は加速しています。さらに、21世紀に入ってから導入されたIT技術を導入することで、3D構造解析や3Dプリンターによる趣味レーション検証が可能になり、建築工法にも一部RC造が導入されたため工期は大幅に短縮されています。公式発表によると、ガウディ没後100周年目の2026年に完成するそうです。大阪万博終了の翌年に、バルセロナでサグラダ・ファミリアを訪れるというのは如何でしょうか?(画像は現在と完成時のサグラダ・ファミリアです)

|

|

大腸ポリープ!

大腸ポリープ!

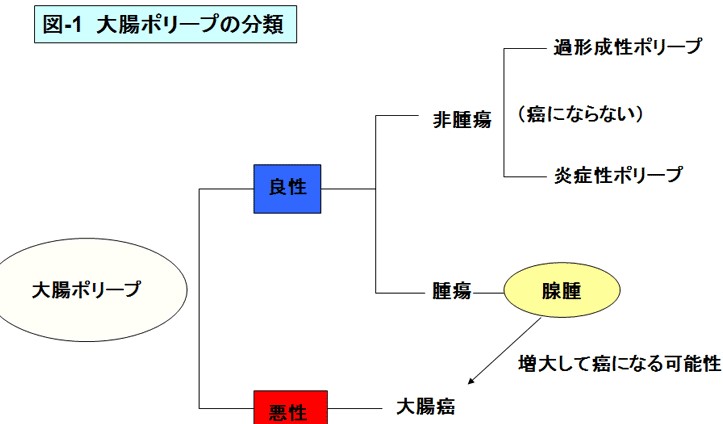

本日5回目の大腸内視鏡検査を行い、3ミリと2ミリのポリープを内視鏡で摘除してもらいました。どうもポリープが出来やすい体質のようで5年連続の検査でした。昨年などは5ミリ、4ミリ、3ミリのポリープ摘除とひとつの取り残しがあったくらいですから、多少は気になっていました。今回の摘除後に、次回のスケジュールについて先生とお話したのですが、次回は2年後にしましょうと先生の方から言って頂きました。朝早くおきて排泄をするのが大変でほっとしています。ところで大腸ポリープですが、いろいろ種類があります。下の図で示した通り、悪性は大腸癌で手術が必要です。良性は基本的に癌と無関係な非腫瘍グループと癌につながる腫瘍に分けられます。癌につながる腫瘍を腺腫と言い、今回摘除してもらったものも腺腫です。腺腫が癌になる可能性は10%程度と言われていますが、どうやらサイズに関係しているようです。5mm以下の腺腫に癌がまじっている可能性はほとんどないそうですが、5mm~10mmの腺腫に癌が混じっている可能性は4~5%といわれ、10mm以上ではさらに可能性が高まるそうです。何故大腸ポリープが発生するのかと言えば、大腸癌につながる3つの遺伝子が関係しています。特に肉などの食事やお酒の中にある有害物(発ガン物質)によりAPC遺伝子に傷ができて正常細胞から小さなポリープができます。これがポリープの誕生です。その次にRAS遺伝子が変化するとポリープが大きくなります。最後の決定的なことはP53遺伝子の変化です。これによりポリープは癌に変わり「転移」します。肉食や飲酒をやめるわけにはいかないので、やはり定期的な内視鏡検査と早期摘除が大事だと思います!

鋸山!

鋸山!

日本百低山に選ばれている標高270メートルの鋸山は、千葉県の房総半島にあります。浜金谷駅から歩いて行っても1時間ほどで山頂に着きます。ロープウエイもありますが、途中に石を切り出した壁に彫られた巨大な磨崖仏(まがいぶつ)や百尺観音など、圧倒される彫り跡が残る切り立った垂直の壁があるので歩くのがお勧めです。山頂には展望台があって、眼下に漁港、そして海岸線が伸び、空の色を映したような深い青色の海が広がっています。遠方には三浦半島、そして天気がよかれば富士山の姿も見ることが出来ます。もう一つ、 山頂近くにある岩壁から突き出したテラスの「地獄のぞき」が人気です。広い海を一望に見渡せる絶景スポットですが、その場から見下ろすと足元がすっぱりと切れ落ちていて、思わずすくんでします人もいるそうです。電車では東京から浜金谷駅迄2時間強かかりますが、訪れる価値は十分あると思います。(画像は展望台からの眺めです。)

帝人の100周年プロジェクト!

帝人の100周年プロジェクト!

大手繊維メーカーの帝人が100周年を記念してプロジェクト「THINK HUMAN PROJECT」を立ち上げ、渋谷ヒカリエで展示会を開催していたので覗いてきました。13日の午後3時半ごろ行ったのですが、業界関係と思われる人たちでいっぱいでした。同社の鈴木純社長は「今人に何が起こっているのか、未来の人、社会はどうなるのかという命題について、独自の視点で向き合い、未来の可能性について若手・中堅の社員を中心に議論を重ねてきた。この展示会はその集大成」とコメントしています。9つのテーマ(人間らしさ、超高齢化社会、食、繊維、環境、住空間、感性、移動、加齢)をこれからの100年のキーワードと捉え、社内議論を重ねてきたようです。現在の帝人の製品やこれからの開発と直接結びつかないテーマもあるようでしたが、こちらの質問に対し、誰もが誠意をもって語ってくれたことが印象に残りました。現在の帝人の売上高の内容を見ると、繊維・製品が35%、マテリアル事業(アラミド繊維、炭素繊維、樹脂、フィルム)が30%、ヘルスケア(医薬品、在宅医療)が19%、複合成形材料などが9%、ITその他が7%となっているので、今回のテーマすべてについて、いずれ製品化も実現しそうな感じもしました。

将棋・藤井7段100勝達成!

将棋・藤井7段100勝達成!

当時14歳2か月13日でプロデビューした藤井7段が通算100勝を達成しました。羽生竜王は既に2000勝を達成しているので、それと比較すれば最初の通過点でしかありませんが、実は今回の100勝は3つの項目で大記録なのです。①最年少での達成です。従来は羽生竜王が1988年に達成した17歳6ヵ月20日でしたが、藤井7段は16歳4か月23日で達成しました。②最速での達成です。従来は同じ羽生竜王が達成した2年3ヵ月29日でしたが、藤井7段は2年2カ月11日で達成しています。③最高勝率での達成です。従来は中原十六世名人が1968年に記録した八割二分七厘でしたが、藤井7段は八割四分七厘で記録を塗り替えました。2000勝達成して現在タイトル通算100期に挑戦している羽生竜王とはまだまだ開きがありますが、次の通過点200勝や初のタイトル獲得に向けて、更なる自己研鑽に励んでほしいと思います。

月の探査競争!

月の探査競争!

12月8日、中国は月の裏側に着陸する月面探査機「嫦娥4号」を世界で初めて打ち上げました。月の裏側は常に地球の反対を向いている為、直接信号を送れません。そのため、中国は5月に衛星「鵲橋)号」を打ち上げ、探査機と地球の間でデータや指令を中継できるよう月の軌道に投入しています。着陸は来年1月上旬の予定ですが、月の裏側は山が多く地形が険しいので、着陸には遠隔操作の難易度が高まります。これまで裏側に着陸機や探査機が接したことはないので、今回成功すれば、新たな歴史が刻まれます。特に注目されるのは、太陽光があたらない極域に分布するとされる大量の水や氷の存在です、何故なら、飲み水や野菜の栽培、ロケットの燃料としても使えるからです。さらに、核融合発電の燃料となる「ヘリウム3」も豊富にあるかもしれません。この探査機の先に、中国政府は宇宙開発計画に巨額の資金を投じ、2022年までに有人宇宙ステーションを保有することや、最終的に有人月面着陸を実現することを目指しています。

一方、米国のトランプ大統領は昨年末、国際宇宙ステーション(ISS)とは別に、月を周回する新たな宇宙ステーションの建設を指示しました。宇宙飛行士を滞在させて、再び月面に降り立つ構想です。そして、将来的には火星探査の中継基地としても見込んでいます。

日本は2007年、「アポロ以来の大規模探査」と言われた探査機「かぐや」を打ち上げ、地形や地下構造を詳細に調べました。その後、次の計画がなかなか進んでいませんが、中国に先行さされたのこともあり、2021年には月面着陸をめざし、開発費148億円をかけた探査機を打ち上げる予定です。ロシアやほかの国も黙っていないのではないでしょうか?

タンパク質>ペプチド>アミノ酸!

タンパク質>ペプチド>アミノ酸!

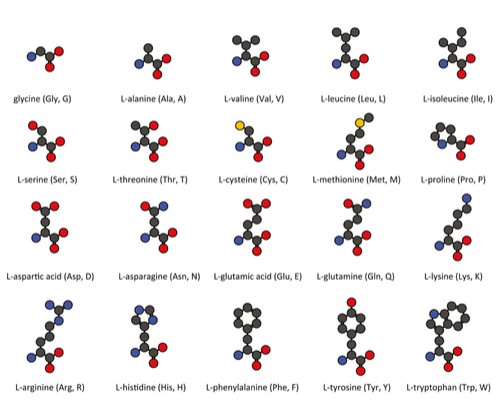

炭水化物、脂質と並ぶ人間の三大栄養素で、体内には10万種類以上も存在していると言われるたんぱく質に注目してみました。簡単に表現するとタンパク質はアミノ酸の結合体になります。人間のDNAは2万種類程度なので、そのDNAを設計図としてできる立体構造のタンパク質も2万種類です。しかし、出来上がったタンパク質は「途中で切れる」、「3次構造を作る」、「糖鎖が結合する」、「リン酸化される」などの修飾を受けて、さらに種類を増やすことなどによって10万種類ものタンパク質が出来上がるのだそうです。タンパク質の基はアミノ酸でその数は20種類しかありません。アミノ酸が初めて発見されたのは1806年で、20番目のスレオニンは発見されたのが1935年ですから、20種類を特定するのに100年以上かかっています。もう一つペプチドという名称があります。これはアミノ酸が2~50結合したものを言います。そしてタンパク質はペプチドが2つ以上集合した総称ということになります。さらに、皆さんがよく聞く言葉にコラーゲンがあります。コラーゲンはタンパク質の1種で、人間の身体をつくっているタンパク質の30%を占めています。主にグリシン、プロリン、アラニン、リジンで構成され、これらがつながってできた鎖を3本組み合わせた「三重らせん構造」をしているのが特徴です。20種類のアミノ酸に焦点を当てると、人間の体内で合成できない必須アミノ酸と、合成できる非必須アミノ酸に分けられます。さらに、必須アミノ酸でも35%を占めるアミノ酸を分岐鎖アミノ酸と称します。バリン、ロイシン、イソロイシンの3つですが、役目としては、①・運動によるたんぱく質の分解を防ぐ、②筋たんぱく質の合成を促進する、③中枢性疲労の予防・回復などがあります。それでは各アミノ酸の特徴を見てみましょう。

必須アミノ酸:

ロイシン:身体の筋肉維持に必要なアミノ酸です。成長や肝機能向上に関与し、肝細胞の増殖・分 化を正常に保ちます。たんぱく質の生合成を促進し、筋たんぱく質を維持します。

イソロイシン:身体の筋肉や血液中のヘモグロビンをつくるのに大切なアミノ酸です。成長に関与し、神経機能を助けています。血管の拡張や肝機能向上にも関与しています。

バリン:身体の筋肉をつくるのに大切なアミノ酸です。成長に関与し、肝機能を向上させ、血液中の窒素バランスの調整も行っています。不足すると食欲が低下するため、栄養不良の悪循環が起こります。

リジン:小麦や米など穀類には少ないアミノ酸です。成長に関与し、身体の組織を修復することを助け、肝機能を向上させます。また、脂肪をエネルギーに変えるのに必要なカルニチンという物質の材料になります。

スレオニン:人が体内で全く合成できないアミノ酸です。成長に関与し、脂肪肝を抑制します。魚や鶏肉、肉などに多く含まれています。

トリプトファン:体内でナイアシンになり、脳内神経伝達物質セロトニンやメラトニンの材料となるアミノ酸です。コレステロールや血圧のコントロールに関与しています。

ヒスチジン:体内での合成が遅いアミノ酸で、幼児の場合不足すると湿疹ができてしまう原因となる必須アミノ酸です。成長に関与し、ヘモグロビンや白血球の生産にも関与しています。血液中のヘモグロビンに多く含まれているので、不足すると貧血になることがあります。

メチオニン:身体の中でタンパク質を生成する際に必ずいちばんはじめに必要なアミノ酸です。不足すると、すべてのタンパク質合成に支障が出てしまう重要なアミノ酸です。薬物中毒の解毒に関与し、肝機能を改善します。また、脂肪をエネルギーに変えるときに必要なカルニチンという物質の生合成に関与しています。

フェニルアラニン:脳内神経伝達物質ドーパミンやノルアドレナリン、黒色色素メラニンの材料になるアミノ酸です。血圧の上昇に関与し、鎮痛作用があります。

非必須アミノ酸:

アルギニン:成長期にその合成能力が足りないため、大人では非必須アミノ酸ですが、小児では必須アミノ酸となっています。成長ホルモン、インスリンやグルカゴンの分泌に関与します。

グルタミン:グルタミン酸とアンモニアからつくられます。ストレスなどで足りなくなる場合もあるために準必須アミノ酸といわれます。小腸や免疫細胞のエネルギー源で、消化管粘膜の保護を助けます。血漿中にもっとも多いアミノ酸です。

グリシン:コラーゲンの約3割を占めています。体内では神経伝達物質としても働き、赤血球や胆汁酸抱合体の材料です。睡眠の質に関与し、体内ではセリンやスレオニンからつくられます。

アラニン:体内のほとんどすべてのタンパク質に存在しています。グルタミン酸とピルビン酸からつくられ、様々なエネルギー源となります。アミノ酸の中でいちばんグルコースに変わりやすいアミノ酸です。

セリン:体内でグリシンやグルタミンなどからつくられます。様々な酵素の部分を構成し、タンパク質分解酵素のような多くの酵素の活性中心に存在します。情報伝達に関与し、中枢神経の栄養因子ともなります。

チロシン:体内でフェニルアラニンからつくられます。ドーパミン、ノルアドレナリン、甲状腺ホルモン、黒色色素メラニンなどの原料になります。非必須アミノ酸ですが、チロシンの摂取は必須アミノ酸フェニルアラニンの節約につながります。

システイン:硫黄を含んでいて、身体のタンパク質の立体構造を保つのに大切な役割を果たし、タウリンや、エネルギーをつくるのに大切な補酵素CoAの成分でもあります。

アスパラギン:世界で最初にアスパラガスから発見されたアミノ酸です。アスパラギンの一部は水素結合に関与し、タンパク質の表面では水や他の極性のあるアミノ酸とくっつく性質があります。

プロリン:体内ではグルタミン酸などからつくられます。コラーゲンの材料となり、角質層の保湿に関与し、コラーゲン合成に役立っています。

アスパラギン酸:タンパク質の親水性などで重要な役割を担っています。身体の中に存在する割合としては少ないアミノ酸で、神経伝達に関与しています。食品としては、人口甘味料アスパルテームの原料でもあります。

グルタミン酸:小麦グルテンから発見されたアミノ酸です。アスパラギン酸同様にタンパク質の親水性で重要な役割を果たしています。脳のアンモニア解毒の気質となり、アンモニアのコントロールに関与しています。興奮性神経伝達物質としても働き、GABAやグルタチオンの材料でもあります。タンパク質に話を戻しますが、成人日本人が一日当たり摂取するタンパク質の必要量については次のようになっているそうです。

タンパク質の推定平均必要量(g/kg 体重/日)=0.65(窒素平衡維持量)(g/kg 体重/日)÷0.90(消化率)=0.72(g/kg 体重/日)

この計算式で体重70㎏の人が摂取すべきタンパク質の量は50g/日だそうです。あまりにも少なすぎるように思いますがどうでしょうか?下記は20種のアミノ酸分子構造です。

クイーンの伝記映画【ボヘミアン・ラプソディ】!

クイーンの伝記映画【ボヘミアン・ラプソディ】!

平成最後の冬に映画館でクイーン世代の中高年から20代までが支持している映画があるというので観賞してきました。個人的には、クイーンというグループに注目したことが無かったので、現代の若年層と同じ感覚でクイーンを知ったことになります。映画としては、メンバー本人達に酷似させたキャスティング、そっくりな身なりや演奏シーンでの動き方、そして演奏会場の観客達にも当時のファッションを反映させた服を着せたりして、抜群のリアリティがありました。史実を単純化しながら、起伏を持たせたストーリーも魅力的でした。そして最も印象が強かったのは、ボーカリストであるフレディ・マーキュリーの圧倒的な歌唱力でした。音声の質もとても魅力的でした。そしてリードギター奏者であるブライアン・メイの演奏です。彼のハンドメイドギターに、当時ではまだ珍しかった位相で音を変えるフェイズスイッチやサスティーン効果を持続させるボタン等を取り付け、音の出方に3層の遅延をかけるような「ギター・オーケストレーション」と称されるアレンジ奏法を行っていました。これが当時としては変わった重厚なサウンドを生み出していたのです。そして、最後はマーキュリー・メイそしてドラムのロジャー・テイラーが声のパートを重ねることによって作られる重厚な「コーラス」です。ものすごくきれいなハーモニーだと思いました。曲の内容については断片的な内容だったのでよくわかりませんが、比較的に覚えやすいメロディーが多かったように思います。しかし、字幕に出てくる歌詞の翻訳を読んでいると、人の死をある程度想定したうえで作られた歌詞が多かったように思います。全ての作詞をマーキュリーが担当したわけではないので個人的な偏見かもしれません。リーダー格であったマーキュリーは1991年にHIVによる免疫不全が原因となって引き起こされたニューモシスチス肺炎により45歳という若さで亡くなりました。映画は、1985年に行われた20世紀最大のチャリティーコンサートの「ライブ・エイド」で、7万5000人の観客を前にマーキュリーが6曲を熱唱した所で終了します。圧倒的な歌唱力と演奏の素晴らしさに驚かされ、そしてエイズにかかったマーキュリーがとても印象深く、再度観賞したい気持ちになりました。

世界の4大文明+2文明!

世界の4大文明+2文明!

世界の4大文明と言えばナイル川沿いのエジプト、チグリス・ユーフラテス川沿いのメソポタミア、インダス川沿いのインダス、黄河沿いの黄河であることは誰かもが知っていますが、世界史の見方を変えると、六大文明とする分類法があるそうです。これらの二つは、メキシコ高原からパナマ地峡にわたる地域に起こったマヤ文明、オルメカ文明、テオティワカン文明などの総称「メソアメリカ文明」と、インカ文明を含む南米のアンデス地帯に起こった小文明の総称「アンデス文明」です。この二つの文明には大河がないので、「大河=文明発生の必要条件」ではなくなります。人類の歴史を紐解くと、人類は誕生したアフリカ大陸を飛び出してユーラシア大陸に定住しました。数万年はそのままだったようですが、今から1万4000~1万3000年前、その子孫の一部がベーリング海峡を渡り、アメリカ大陸に足を踏み入れたとされています。当時は氷河期でベーリング海峡近辺の海面は現在よりも約100メートル低く、ロシアとアラスカはいわゆる地続きの状態だったので、人類は歩いて渡ることができたと推測されています。わざわざベーリング地峡という極寒の地を越え新世界へと渡った理由は、人類が持つ未知の世界への冒険心だったのでなないでしょうか?その後南下していくのですが、アメリカ大陸の最南端にたどり着くまでには、ロッキー山脈、西シエラマドレ山脈(メキシコの北西から南東に連なる大山脈)、アンデス山脈という大きな山を通過しなければなりません。現在のチリの最南端に到達したのは、およそ1000年後とされています。専門家によれば相当早い速度での移動だったそうです。大河沿いではなく高地で発展した二つの文明は、1492年にコロンブスが新世界に到達すると、運命が大きく変わってしまいました。最初は関係が急速に密になって行きましたが、その後、メソアメリカ文明のアステカ帝国も、アンデス文明のインカ帝国も、スペイン人のコンキスタドール(征服者)によってあっという間に滅ぼされてしまったのです。しかし、二つの文明は世界に多大な貢献を果たしました。メソアメリカ文明のトウモロコシとアンデス文明のジャガイモです。スペイン人によってヨーロッパにもたらされたこの2つの農作物、特に寒冷地に強く、生産性の高いジャガイモは、後にヨーロッパ人を深刻な食糧危機から救うことになりました。ジャガイモは芽に毒があることなどから、当初は食料として栽培されることは少なかったようですが、徐々に栽培のしやすさや収穫量の多さが注目され、三十年戦争で国土が荒廃し、飢饉に見舞われたプロイセン王国では、国王の勅命により作付けが強制されるまでになったのです。その後も人類の食糧危機を何度も救い、今では世界中の人々に愛される作物となりました。これらの農作物がもしヨーロッパに渡ってなかったら、世界の人口は現在のようには増えていなかったかもしれません。