2028年に人類は再び月へ!

2028年に人類は再び月へ!

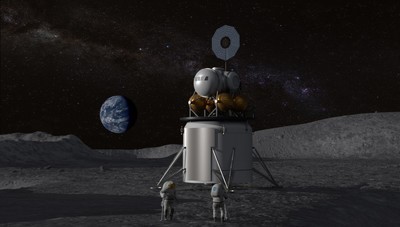

今月14日にNASAのブライデンスタイン長官が人類を再び月面へ送る計画を発表しました。2017年にトランプ大統領が署名した「宇宙政策指令-1」に基づいて、既にアメリカの民間企業と提携し宇宙飛行士を月面に送り込む為の再利用システムの開発計画を発表していますが、今回発表された計画では、2024年に宇宙船のテストを実施し2028年には人類を再び月面に送り届けます。さらに、月の地下に氷の状態で眠っている豊富な水資源を活用した飲料水の生成やエネルギー資源の調達、そして月面滞在実現することまで目的としています。2017年に制定された「宇宙政策指令-1」は月面着陸だけでなく、地球と宇宙のゲートウェイとなる「月周回軌道ステーション」の建設も含まれてていて、完成すれば月への往復だけでなく火星や深宇宙探査への拠点にもなります。これには日本・ヨーロッパ・ロシア・カナダも参加することになっていて、中国を除く大国がそろって参加する大規模な宇宙開発計画なのです。SFの世界が益々身近に感じられるような時代になります!

アルツハイマー病に関する2つの論文!

アルツハイマー病に関する2つの論文!

NPO法人オール・アバウト・サイエンスジャパン代表理事である西川氏が、アルツハイマー病に関し、最近発表された2つの論文の解説をされていますので概略を記載します。

① アルツハイマー病(AD)と歯周病菌の関係:

米国の創薬ベンチャー・Cortexymeが「アルツハイマー病の脳内に存在するP.gingivalis:病気の原因を示す証拠と小分子を用いた治療」という論文を発表し、もし、そこに示された結果が確認されて仮説が正しいとすると、この分野がひっくり返るくらいの大発見と西川氏は指摘しています。このベンチャー企業は歯周病菌P.gingivalisが分泌するタンパク分解酵素Gingipainに着目しました。ADの脳組織と正常の脳組織でGingipainの存在を比較するとAD患者さんは圧倒的に高値を示し、さらに、海馬(長期記憶や空間学習能力に関わる脳の器官)にもGingipainが存在することを指摘しています。ADの一つの引き金は神経細胞内にリン酸化Tauが沈殿することだそうですが、蛋白質分解酵素のGingipainがTauたんぱく質を切断し、リン酸化したTauが沈殿して細胞が死ぬためにADが発症すると論じているのです。並行して、同社はGingipain阻害剤(Cor286,Cor271)も開発していますが、現在、アメリカで治験に使われている阻害剤Cor388の第1相の治験は終わっており、今後始まる第2/3相の治験でどのような結果が出るのか注目したいと西川氏はコメントしています。

② 運動によりアルツハイマー病の症状が改善するメカニズム:

ブラジル・リオデジャネイロ大学、米国コロンビア大学、そしてカナダ西オンタリオ大学の共同チームが(運動と連動するFNDC5/irisinがアルツハイマー病のシナプスの可塑性と記憶を回復させる)という論文を発表しました。運動すると筋肉の膜上に発現しているFNDC分子が切断され、irisinと名付けられた分子が細胞から離れて血中に分泌されることがこれまでの研究で知られていましたが、今回の共同チームは、運動が効果があるなら、irisinがその原因ではないかと着想しました。まず、FNDCが筋肉だけではなくADの主要な病巣である海馬でも強くFNDCが発現してirisinを分泌していることを確認しました。次に進行したAD、初期のAD、そして正常の海馬でのirisin量を調べ、進行性ADで脳内のirisinが著明に低下していること、また患者さんの脳脊髄液中のirisinも著明に低下していることを発見したのです。詳しくは記載しませんが、その後、マウスモデルを用いて実験を重ね、運動とADとの相関関係が分子的に説明されています。今後、人間でも運動で確かにirisinが高まることが証明でき、更には、しっかりした運動メニューができれば、irisinはアルツハイマー病の薬剤として期待できるし、記憶力低下をエクササイズで防ぐことすら出来ることになるかもしれません。現在使われているアリセプト(アルツハイマー型認知症およびレビー小体型認知症の症状進行を抑制する薬で、認知症治療薬の中でも古くから使用されています。)と同じような対症療法になるのだろうと西川氏は期待を込めてコメントしています。

日本人のパスポート保有率は僅か23.5%!

日本人のパスポート保有率は僅か23.5%!

各国のパスポートの自由度を測定するヘンリー&パートナーズの「パスポートインデックス」2019年版が公開され、日本のパスポートは昨年に引き続き、単独首位を獲得したことが解りました。外国を訪れるということでいえば、日本のパスポートは世界最強なのです。しかしながら、2017年の旅券統計によると、日本人のパスポート保有率は約23.5%で全人口の4人に1人しかパスポートを持っていないのです。先進諸国で見ると米国は4保有率で、カナダは66%、イギリスは76%と日本を圧倒しています。何故、日本人は海外に行こうとしないのか、理由を探ってみました。

① 言葉の問題:義務教育で学習する英語でも会話力が不足している可能性があります。

② 安全性の問題:世界各地でのテロ報道による不安感があります。

③ 海を渡る不便さ:陸続きではないので、欧州のように気軽に行くことが出来ません。

④ 費用の問題:日本発着便の値段が他国に比べて高いです。

⑤ 長期休暇の取りにくさ:日本には1週間以上の長期休暇を取る習慣があまりありません。

⑥ 国内の見どころが豊富:日本は世界でも有数の観光資源国で、豊かな自然や長い歴史に基づく伝統文化があり、わざわざ海外に行く必要

性を感じない可能性があります。

⑦ 高齢社会:若い世代の保有率は相当高いと思いますが、総人口の27%ほどを占める65歳以上の方々の保有率が低いのかもしれませ

ん。

今年のラグビーワールドカップや来年の東京オリンピック開催で、益々外国人観光客が来られるでしょう。わざわざ海外に出かけなくても彼らとの接点は日本で撮れますから、まずは彼らとの文化交流を積極的に図り、その後、興味のある海外に旅行をして視野を広げては如何でしょうか?

ソーセージ・ウインナー・フランクフルト・ボローニャの違い?

ソーセージ・ウインナー・フランクフルト・ボローニャの違い?

スーパーに行くと、必ず袋詰めで売られているソーセージやウインナーなどを何げなく見ていますが、これらの違いを明確に答えられますか?答えがわかれば簡単なことなのですが、すぐに答えようとするとなかなかうまい表現が出てきません。

○ソーセージとは、牛・豚・羊の腸などに各種の調製した獣・魚肉を詰め、乾燥・湯煮または燻製した保存食品の総称で、日本語では腸詰と訳しています。何故ソーセージと言う名称になったかは、諸説があって定かではありません。

○ウインナーは豚肉と牛肉を塩漬したものに香辛料を加えて練り合わせ、羊の腸に詰めた後、燻煙・ボイルしたソーセージで、その名の通りオーストリアのウィーンが発祥とされる世界的で最もポピュラーなソーセージです。しかし、現在ウイーンではこのソーセージをフランクフルトソーセージと呼んでいるそうです。

○フランクフルトはドイツのフランクフルトが発祥のソーセージで、詰め物はウインナーと変わりませんが、ケージング「詰め袋」が羊ではなく豚の腸です。

○ボローニャはイタリアのボローニャが発祥のソーセージで、これも詰め物は一緒なのですが、詰め袋が牛の腸なのです。

○発祥当時の答えは詰め袋の違いだったのですが、化学技術の進歩でビニールなどの石油化学製品「人工ケージング」が開発され、こちらが主流になってしまい、現在では詰め袋の違いとは言えない状況になっています。コンビニで売られているフランクフルトは天然タンパク質を原料としたコラーゲンを使用した詰め袋なので食べられますが、ビニールを使ったものは食べられません。

○従い現在は、詰め袋ではなくサイズにより3つを分類することが、日本農林規格(JAS)に規定されています。その内容は次の通りです。

- ・太さが直径20mm未満の人工ケーシングに詰めたものをウインナー

- ・太さが20mm以上36mm未満の人工ケーシングに詰めたものをフランクフルト

- ・太さが36mm以上の人工ケーシングにつめたものをボロニア

○余談ですが、ソーセージ発祥の地は、現在最も有名なドイツではなく中国の蒙古なのです。ソーセージばかりでなく、ハムやザワ―クラウト(キャベツの酢漬け)も同じです。昔中国、蒙古の人々は羊を放牧し、豚肉をよく好みました。長い遊牧生活の食料をまかなうため、羊の腸に豚肉や羊肉、血液などを詰める方法を開発したと考えられています。その後、大帝国を築いた蒙古の文化はシルクロードを通ってヨーロッパへ向かいます。ドイツには、1170年頃、神聖ローマ帝国の古都レーゲンスブルグ市に伝わったという説が一般的です。レーゲンスブルグには、現在でも創業800年以上というソーセージ屋「ヴルストキュッヘ」が営業しているそうです。

洋楽で歌唱力が高い男性歌手たち!

洋楽で歌唱力が高い男性歌手たち!

クイーンのフレディ・マーキュリーが素晴らしい歌唱力を大観衆の前で繰り広げた、1985年のLIVE・AIDが強烈な印象を与えてくれたので、洋楽で歌唱力が高いと評価されている歌手たちを調べてみました。私個人的には14人程度しか顔と名前が一致しませんが、このブログを見た方々は何人知っていますか?全歌手の歌を聞いたことがある人は相当の音楽プロだと思います。

名前 国籍 特徴

ジェイソン・ムラーズ 米国 爽やかな歌声の正統派

チェスター・ベニントン 米国 リンキンパークのボーカル

ロバート・プラント 英国 レッド・ツェッペリンのボーカリスト

フランク・シナトラ 米国 アメリカの超国民的な歌手

ジョン・レノン 米国 日本とも縁が深いロックの神様

トム・アラヤ チリ スラッシュメタル界の重鎮

マイケル・ジャクソン 米国 歌もダンスも素晴らしい天才

ジェイ・ケイ 英国 ジャミロ・クワイのボーカリスト

ビング・クロスビー 米国 クリスマスソングの巨匠

ベン・E・キング 米国 スタンド・バイ・ミーの歌手

スティーヴィー・ワンダー米国 グラミー賞を最も受賞した歌手

フレディ・マーキュリー インド 全世界が認める偉大なボーカリスト

エド・シーラン 英国 日本人女性の心をも掴む歌声

カート・コバーン 米国 ロック界伝説のボーカリスト

エルトン・ジョン 英国 世界中で有名な歌手

ダリル・ホール 米国 ダリル・ホール&ジョン・オーツとして活動

ゼイン・マリク 英国 ルックスも魅力的!

パオロ・ヌティーニ 英国 イギリスで絶大な人気の歌手

マイク・ポズナー 米国 透明感のある歌声の歌手

トム・ジョーンズ 英国 50代以上の男女から大人気のベテラン歌手

ポール・マッカートニー 英国 音楽の歴史を変えた生きる伝説

カルヴィン・ハリス 英国 世界的有名なDJとも評される歌手

ブルーノ・マーズ 米国 That‘s What I Likeの再生回数が11憶を突破

ブライアン・ウィルソン 米国 数多くの名曲を生み出したビーチ・ボーイズの歌手

チャーリー・プース 米国 映画の主題歌に起用されてブレイク

ドレイク カナダ カナダ出身の人気ラッパー

ジャスティン・ビーバー カナダ 世界的なトラブルメーカーでも歌唱力は抜群!

ジョン・ボン・ジョヴィ 米国 正統派のロック歌手

アクセル・ローズ 米国 ガンズ・アンド・ローゼズのボーカリスト

ザ・ウィークエンド カナダ R&Bシンガーのエイベル・テスファイの別名

はやぶさ2がリュウグウにタッチダウン着陸!

はやぶさ2がリュウグウにタッチダウン着陸!

今月の6日にJAXA(宇宙航空研究開発機構)が、今月22日にはやぶさ2をリュウグウにタッチダウン着陸させることを発表し、記者団に詳細な資料を提供しながら、着陸の一連の流れを説明しました。それによると、現在はやぶさ2はリュウグウの上空20㎞にいて、着陸点についてのデータを取りながら準備を進めています。21日の朝8時ごろ降下を開始し、何度か停止して着陸点の確認をしながら慎重に取り進め、22日の8時ごろに目標点へのタッチダウン着陸を試みます。今回の着陸は長く留まるものではなく、機体下部の筒状の装置が接地した瞬間に弾丸を撃ち込み、舞い上がった砂や岩の破片を採取し、その後小惑星から離れ、1日をかけて上空20kmのホームポジションに戻る予定です。このブログでは、詳細は省きますが、先日の発表会では資料と共に、あたかも目前で行っているような詳細な降下プロセスの説明がありました。その説明によると、成功するかどうかは地上からの遠隔操作なしで、探査機が自律的に降下する上空45mからの次の様なプロセスにかかっているようです。

① 探査機は45mで降下をやめホバリング状態に入り、前もって地上に落としてあるターゲットマーカーを見つける作業に入ります。これがピンポイントタッチダウンという方式です。

② ターゲットマーカーの捕捉状態になったら、そのターゲットマーカーを視野の中心に見据えた状態を維持しながら、高度を8.5メートルまで下げます。

③ 8.5メートルに到達したら、地球方向にアンテナを向けるような姿勢で降りてきた探査機の姿勢を、着陸の為に地形に沿った着陸態勢に変更します。

④ その後、必ず視野の真ん中にターゲットマーカーを維持しながら、8.5mを水平移動で降下し、目標地点にタッチダウン着陸をするのです。

探査機からの通信で状況は常に監視してはいるのでしょうが、よくもこんな事が出来るものだと感心してしまいます!

世界にある凄い樹!

世界にある凄い樹!

○ 気になる樹「モンキーポッド」はハワイ・オアフ島のモアナルア・ガーデンパークに生殖しています。日立のCMに出てくるので日本人には超有名です。画像は友人が先週撮ったものですが、高さは25mほどで、枝張りは40mくらいです。最大のものはベネズエラのマラカイにあり、枝張りは58mにもあるそうです。2回羽状複葉葉という葉に特徴があり、午後になると閉じてしまうので「ねむの木」とも呼ばれ、さらに、降雨前にも葉が閉じるので「レインツリー」という呼称もあります。

○ 世界一デカい(体積)樹はアメリカ・セコイヤ国立公園の「ジェネラル・シャーマン」です。根本の直径はなんと11mで、高さは83.8m、樹齢は約2300~2700年です。実際に見たらデカくて驚くことでしょう!

○ セコイヤ国立公園をさらに北に行ったところにある、レッドウッド国立公園の中には、世界一高い樹「ハイペリオン」があります。この樹の高さは、115.55mにもなります。

○ イエメンのソコトラ島に赤い血を流す摩訶不思議の樹「竜血樹」が生殖しています。別名「ドラゴン・ブラッド・ツリー」とも呼ばれ、樹を傷つけると血のように樹脂が流れ出し、昔から地元の村で傷口の炎症や出産の止血止め、染料などに使われています。

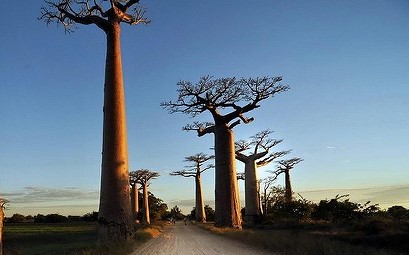

○ マダガスカルには、バオバブという、悪魔が巨木を引き抜いて、逆さまに突っ込んだ様な奇妙な並木があります。大きいものは高さ約2

0m、直径は約10mにもなるそうです。

○ 世界最古のブリストルコーンパインがカリフォルニア州インヨー国立森林公園内の、海抜3000mの場所で周りを見渡しています。樹齢は4847年で、発芽したのは紀元前2832年だと言われています。同じ公園内に樹齢4000年を超える同種の樹が十数本あるというので、この樹齢は真実なのでしょう!

○ 樹齢では日本も負けていません。世界遺産にもなっている屋久島の縄文杉は、以前樹齢7200年と言われていました、しかし、古木の周囲を3本程度の若い木が融合して包み込んでいる合体木である可能性が浮上し、外側の若い木の部分の年代測定では樹齢約2700年と判定されています。中にある古木は7200年かもしれません!

○ 最後は、日本が世界に誇る山高神代桜で、山梨県北杜市にあります。一般的なソメイヨシノの樹齢は60年と言われていますが、この山高神代桜はエドヒガン桜という品種で、樹齢は約2000年と言われています。

ついでに1922年10月12日に国の天然記念物に指定された日本五大桜を掲載しておきます。今年のお花見で、いずれかの桜を拝みに行きたいものです!

三春滝桜(福島県田村郡三春町)

石戸蒲ザクラ(埼玉県北本市)

山高神代桜(山梨県北杜市)

狩宿の下馬ザクラ(静岡県富士宮市)

根尾谷の淡墨桜(岐阜県本巣市)

地球の北極に「極点」が3つあることをご存知ですか?

地球の北極に「極点」が3つあることをご存知ですか?

1つ目は地球の自転軸の北端にある、いわゆる北極点です。

2つ目は地球を包み込む磁気圏から考えられる「地磁気北極点」です。地球の中に棒磁石が入っていると想定したときに、磁石の北端と地表が交わる点で、この棒磁石の角度は地軸と少しだけずれています。そのためこの北極点はグリーンランドの北西沖に位置し、過去100年間でわずかしか移動していません。

3つ目はとても敏感な「北磁極」です。これは方位磁石の北をずっと追いかけていくとたどりつく場所です。地球を取り巻く磁力線が真下を向いている場所とも言え、そこでは方位磁石が逆立ちをします。地磁気北極と異なり、北磁極の位置は地下約3000キロより深い外核にある液体の鉄の影響を受けやすく、この液体の流れが磁場を動かし、地上の北磁極が激しく移動する原因となっています。

注目されるのは、現在この「北磁極」に異変が起こっていることです。1831年にカナダのヌナブト準州で初めて確認されたこの北磁極は主に北極点の方向に移動し、その距離は過去数十年間で数百キロでした。世界の関係組織がすべて同じ地図で運営できるようにすることを目的として、この様な変化に対応するべく、米海洋大気庁(NOAA)と英地質調査所(BGS)が世界磁気モデルを作成しました。現在、世界磁気モデルは航海や軍用ナビゲーションをはじめ、グーグルやアップルなども採用している需要なモデルです。これまでの北磁極の動きから、5年ごとにモデルは更新されていて、直近では2015年に更新され、次は2020年の予定でした。ところが、昨年1年間で北磁極がシベリア方面に55kmも移動していたことがわかり、今年の2月4日に急遽変更されました。今後、毎年変更しなければならないかもしれませんが、問題は、移動が加速した理由がわかっていないことに加え、北磁極が今後どうなるかを予測するのが難しいことです。過去20~30万年ごとに発生していた、北磁極と南磁極の入れ替わりが起こることを心配する向きもありますが、北磁極が最近おかしな動きを見せているからといって、もうすぐ地磁気が逆転するわけではなさそうです。地磁気が逆転している兆候はありませんし、過去の地質学的記録からすると、発生するとしても、少なくとも数千年はかかると専門家たちはコメントしています。画像は北極です。

南極氷河の下に大空洞!

南極氷河の下に大空洞!

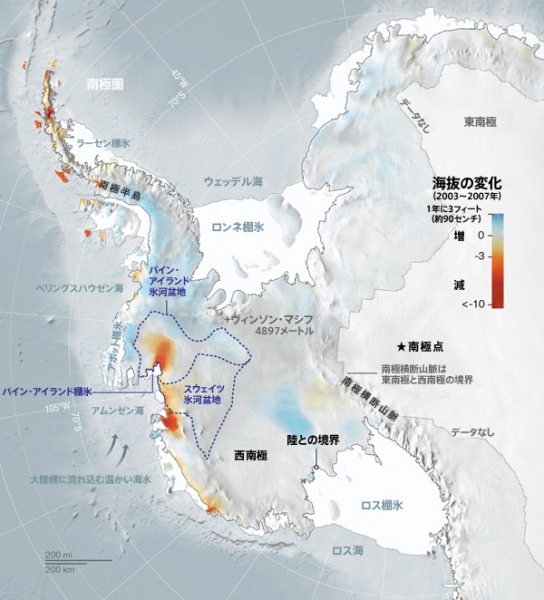

南極大陸西側にあるスウェイツ氷河の下に、マンハッタンの3分の2程の広さで、深さがおよそ300mもある大空洞が発見されました。これまでの観測では過去3年間でここまで大きくなり、140億トンの氷が解けたことになるそうです。スウェイツ氷河では氷と岩盤との間に隙間が存在し、ここに海水が下から流れ込んで氷河を溶かしているのではないかと推測されています。スウェイツ氷河はフロリダ州とほぼ同じ面積で、地球の海面上昇の約4%を担っていますから、万が一すべてが溶けてしまうと、地球の海面は約61cm上昇する計算になります。地球温暖化の間接的な影響とも考えられるので、温暖化を本気で止めないといけないのではないでしょうか!下記はスウェイツ氷河の位置です。

日本人の好みはうどん?そば?ラーメン?

日本人の好みはうどん?そば?ラーメン?

少し古い2011年のデータですが、全体的な傾向は今でも変わらない想定で比較をしてみました。

① 47都道府県にあるお店の数を比較すると全国では、うどんが28,006軒、そばが28,747軒、ラーメンが34,488軒で、予想通りラーメンが1番でした。うどんとそばが拮抗しているのは初めて知りました。

② そばが一番多い都道府県はわずか3県で、それぞれ独特のそば名があります。

群馬県:岡屋敷そば

福井県:おろしそば、今庄そば、大野そば、美山そば、

長野県:信州そば、戸隠そば、凍りそば、行者そば、富倉そば、開田そば、善光寺そば、本山そば、とうじそば

③ うどんが一番多い都道府県は埼玉県、山梨県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県、愛媛県、徳島県の9府県です。関東で埼玉県だけがうどん県になるとは不思議な感じです。歴史的な背景があるのかもしれません。全国的には讃岐うどんが有名ですが、関西人は関西のうどんが一番おいしいと思っているようです。四国で高知県だけがラーメンなのは、他県とは一線を画したいという高知人気質の表れでしょうか?

④ それ以外の都道府県はラーメンが一番多いのですが、東北、中国、九州が全県ラーメンというのも知りませんでした。

⑤ うどんとそばだけで比較すると、全国の軒数は多少そばが優勢ですが、大佐はありません。また47都道府県を仕訳すると、うどんが44府県でそばが43都県とこれまた拮抗しています。中越地区までを東日本として全体を見ると東はそば、西はうどんという構図が浮き彫りになります。東日本でうどん県は埼玉県、山梨県、岐阜県、愛知県だけです。一方西日本でそば県は島根県、熊本県、鹿児島県、沖縄県の4県だけでした。出雲そばが有名な島根県は納得ですが、豚骨ラーメン発祥の熊本県がそばとは驚きました。

⑥ うどんとそばの原料使用量ですが、うどん用小麦粉が約27万トン、そば粉が約13万トンとうどんが圧倒的です。但し自家製麺を行っているお店についてはこの統計に入っていないので。実態はよくわからないとも言えます。