幼児期(4~5歳)から音楽との触れ合い!

幼児期(4~5歳)から音楽との触れ合い!

音を聴いて脳がそれを直接理解する能力を絶対音感と言いますが、この能力は特に幼少期に身に着くと言われています。また、リズムを知覚したりあるいはピッチを感じたり、色んな和音やハーモニーを感じる能力というのも、特に幼少期に発達することがよく知られています。

実際の音楽体験としては①聴くこと、②歌うこと、③弾くこと、④音符を読むこと、の手順で進行していきます。音楽に親しむと大人になった時に、情緒が豊かになり、社会性も向上します。

さらに外国語習得にも効果があるとと言われています。英語もそうなのですが、言葉によって独特のピッチやリズムがあります。音感を育むことによって相手のピッチ、あるいはリズムがよく理解できるので、結果的に言語の習得が促進されるそうです。

音楽はまず聴くことから始まりますので、ここでも聞こえの重要性が感じられます。

これらの漢字を読めかすか?の答え:

これらの漢字を読めかすか?の答え:

昨日の漢字の読み方は次の通りです。地名が特に難しいと沢山コメントを頂きました!

● 野菜と果物:

1:「オクラ」

2:「キャベツ」

3:「ツクシ」

4:「トウモロコシ」

5:「アーモンド」

6:「イチジク」

7:「アスパラガス」

8:「ザクロ」

9:「パセリ」

10:「ヒジキ」

11:「バナナ」

12:「ホウレンソウ」

13:「ソラマメ」

14:「ラッキョウ」

15:「ブロッコリー」

16:「アケビ」

17:「ビワ」

18:「ワカメ」

19:「エンドウ」

20:「レモン」

21:「カリフラワー」

22:「ナツメ」

23:「クルミ」

24:「キウイ」

● 魚:

1:「どじょう」

2:「ししゃも」

3:「わかさぎ」

4:「すずき」

5:「さより」

6:「まんぼう」

7:「はぜ」

● 地名:

1:ちぷらんけうし

2:もや

3:おおぬかり

4:あぼっけちょう

5:いかっこ

6:ぐぞ

7:どめき

8:ふるさと

9:さかり

10:うどんたに

11:よのっぞん

12:びん

これらの漢字を読めかすか?

これらの漢字を読めかすか?

日本語は読み方が難しい漢字が沢山あります。

いくつかのカテゴリーでこれはと思う漢字を集めてみました。野菜と果物、そして魚は全部読める人がいるかもしれませんが、地名が特に難しい気がします。果たして、皆さんはどのくらい正解出来るでしょうか?答えは明日のブログに掲載します。

○ 野菜と果物:

1:陸蓮根

2:甘藍

3:土筆

4:玉蜀黍

5:扁桃

6:無花果

7:竜髭菜

8:柘榴

9:和蘭芹

10:鹿尾菜

11:甘蕉

12:菠薐草

13:蚕豆

14:辣韮

15:芽花椰菜

16:木通

17:枇杷

18:若布

19:豌豆

20:檸檬

21:花椰菜

22:棗

23:胡桃

24:彌猴桃

○ 魚:

1:鰌

2:柳葉魚

3:公魚

4:鱸

5:細魚

6:翻車魚

7:鯊

○ 地名:

1:重蘭窮(北海道釧路市)

2:雲谷(青森県青森市)

3:大垬(福島県矢祭町)

4:木葉下町(茨城県水戸市)

5:五十子(埼玉県本庄市)

6:久所(神奈川県足柄上郡中井町)

7:轟(福井県吉田郡永平寺町)

8:生琉里(三重県伊賀市)

9:十八女(徳島県阿南市)

10:宇都谷(鹿児島県鹿児島市)

11:榎薗(鹿児島県日置市)

12:保栄茂(沖縄県)

メニエール病に効く有酸素運動!

メニエール病に効く有酸素運動!

テレビの健康番組で結構取り上げられ、知名度が高くなっているメニエール病について少し掲載します。

① メニエール病の本態:

メニエール病とは内耳の内リンパ水腫です。少し難しい内容ですが、内耳はカリウムに富んだ内リンパ液で充填された膜迷路と呼ばれる器官と、骨迷路と膜迷路の間を充填するナトリウムに富んだ外リンパ液に分かれています。メニエール病の本態である内リンパ水腫の内圧が上昇すると、内リンパと外リンパを隔てている膜が膨張し最後は破裂します。そうすると、カリウムに富んだ内リンパとナトリウムに富んだ外リンパが混合して、平衡や聴覚をつかさどっている感覚細胞が化学的刺激を受けることや、物理的な刺激を受けることなどにより、激しいめまいや聞こえの症状として感じられます。内リンパと外リンパを隔てている膜は短時間で閉鎖するのですが、再度内リンパ液が貯まるとまた膨張及び破裂を繰り返し、めまいや聞こえの症状も繰り返します。感覚細胞が刺激を受けることが重なると、感覚細胞の機能がだんだん劣化し、様々な症状が常態化するようになります。

② メニエール病の症状:

メニエール病の症状は、回転性のめまいと吐き気や嘔吐、さらに耳鳴りや難聴などの蝸牛障害症状の発作が不規則に反復します。

③ メニエール病の発生率:

正確な統計はありませんが、人口10万人に対して20~30人程度でそれほど多くはありません。しかし、めまいと共に難聴を自覚すると耳鼻咽喉科に行き、メニエール病と誤審されるケースも多いそうです。めまいで最も多い病気は良性発作性頭位めまい症ですが、その診断基準に『耳の症状をともなわない』という一文があるので、難聴があるとすぐメニエール病と結びつけるケースが多いようです。メニエール病専門の医師によると、軽い難聴の場合はメニエール病ではないそうです。

④ メニエール病の発生原因:

大半のメニエール病は仕事熱心な人にありがちなストレス病です。仕事での心労やイライラが溜まると不眠になりやすくなります。睡眠不足になると、翌日の体調が優れず、昼間の脳の活動が落ちてしまい、仕事がうまくいかないなど、余計にストレスを溜めてしまい、メニエール病の発生につながるのです。

⑤ メニエール病の対策:

メニエール病に明確な確証がある薬はありません。一番有効なのはストレスを溜めないように生活習慣を見直すことです。特に睡眠は大切で、不眠対策として、夕食は9時までに摂ることを徹底すべきです。睡眠の最大の目的は脳を癒すことですが、夜遅く食事を摂ると、眠っている最中に消化器に血流が行き、脳の血流が減り熟睡できません。さらに、熟睡するために最も効果的なのは有酸素運動によって体を疲れさせることです。また、有酸素運動をすることで、全身の血液循環が改善され、内耳の血流が増加して代謝が活発になり、それによって内リンパ水腫が軽快し、内耳の状態が正常に戻る効果もあります。少し息が上がる程度の運動を、毎日最低1時間行うと、1~2ヶ月でめまいはほとんど消えるとも言われています。

宇宙の秘密を解き明かしてくれる宇宙望遠鏡群!

宇宙の秘密を解き明かしてくれる宇宙望遠鏡群!

アインシュタインの相対性理論やその他人類の科学知識を全て注ぎ込んでも、いまだ未知の世界である宇宙について、たくさんの情報を提供してくれる宇宙望遠鏡に注目が集まっています。地上に設置されている望遠鏡は大気や天候の影響を受けるので、NASA(アメリカ航空宇宙局)が立てた「グレートオブザバトリー」計画に基づいて、1990~2003年にかけて4基の宇宙望遠鏡が打ち上げられました。

① 1990年に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡:現在も活動中

② 1991年に打ち上げられたコンプトンガンマ線観測衛星:2000年に終了

③ 1999年に打ち上げられたチャンドラX線観測衛星:G冤罪も活動中

④ 2003年に打ち上げられたスピッツァー宇宙望遠鏡:2009年に大幅機能ダウン

上記の中で最も貴重な画像情報を提供してくれているのがハッブル宇宙望遠鏡です。可視光から近紫外線の波長を観測する目的で地球から600㎞上空の軌道に打ち上げられました。その後改造や修理が進み、現在は近赤外線行の観測も可能な最高の宇宙望遠鏡です。(画像はハッブル宇宙望遠鏡)

これまで数々の画像情報を提供してくれて、天文学者達の宇宙起源や構造に関する議論を促進させてくれましたし、ダークマターやダークエネルギー、そしてブラックホールについても、かなり解明できてきました。そう意味で、この宇宙望遠鏡のおかげで宇宙物理学は飛躍的な発展を遂げています。

例えばこれです:

この画像は、おおいぬ座の方向約1億1000万光年先の「IC 2163(右)」と「NGC 2207(左)」を捉えたものです。この2つの銀河は数千万年前に衝突が始まったとされ、銀河の衝突合体において初期状態に該当するそうです。現在の2つの「目と瞼」の様な形状では、それぞれの銀河核や渦巻腕がはっきりと区別することが可能です。しかし、これは数千万年かけて徐々に異なる形へと変化していくそうですが、それを見る人類はいるかどうかわかりません。

もう一つはこれです:

スペイン語の「エルゴルド」というい愛称がついたこの巨大銀河団「ACT-CL J0102―4915」は、太陽の3000兆倍の質量があり、これまで観測されている銀河団の中で、最も大きく、熱く、そして、X線観測でも最も明るい銀河団とされています。「エルゴルド」は2つの銀河団が高速に衝突したことで形成されたことや、重力を通してのみ物質と影響を及ぼし合う見えない物質のダークマターが周囲に分布されていることも確認されています。一見、シンプルな星々の画像に見えますが、1つ1つが銀河であることを知ると驚くと同時に、宇宙が果てしないことを再確認できます。

このように大活躍のハッブル宇宙望遠鏡ですが、残念ながら2021年に活動を停止することになっています。そして、現在ハッブル宇宙望遠鏡の後継機であり、赤外線観測用宇宙望遠鏡のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が建造されています。打ち上げ予定は2021年3月30日です。(画像は完成予想図)

JWSTの主な任務は、宇宙誕生ビッグバンの約2億年後以降に輝き始めたとされるファーストスターを初観測することだそうです。ファーストスターからの光は赤方偏移により波長が引き延ばされ赤外線に変化すると考えられており、赤外線域で捜索及び観測することによって、ファーストスターを発見することが期待されています。JWSTの主鏡はヘリウム主体で反射鏡の口径は約6.5mにもなり、面積で比較するとハッブル宇宙望遠鏡の7倍以上になります。宇宙誕生初期の星や星雲をとらえるためには非常にエネルギーの小さい赤外線をとらえる必要があり、反射鏡をー220℃にまで冷却しておかなければなりません。従い、地球からみて太陽とは反対側150万kmのラグランジュ点(太陽と地球からの赤外線を同時に遮光できる点)の空間に漂わせるように飛行します。ハッブル宇宙望遠鏡の600kmと異なり150万kmっも離れている為、修理が必要となっても難しいことが欠点かもしれません。また、鏡面は赤外線をよく反射させるため金メッキが施されるので、黄色より波長の短い可視光域は金に吸収され観測できないそうです。

打ちあげられたのちはどんな画像情報が送られてくるのか、天文物理学者たちは期待に胸を膨らませているに違いありません。

ハッブル宇宙望遠鏡が撮った画像は沢山公開されていますが次のURLで一部を見ることが出来ます。

「世界で最も良い国」ランキング!

「世界で最も良い国」ランキング!

アメリカで3番目の時事解説誌「USニューズ&ワールド・レポート」が米ペンシルベニア大ウォートンスクールと共同で、主要80カ国を評価した「世界にで最も良い国」ランキングを発表しました。

このランキングは下記の9分野と75の基準から多角的に評価するもので、毎年発表されています。各分野や項目が同等の価値として評価されるので、毎年ランクが上下しています。

① 楽しさ、魅力、安定した気候など「刺激・アドベンチャー」

② 人権や男女平等、環境への配慮、宗教の自由など「市民の意識」

③ 文化面での流行・洗練度、影響力など「文化的な影響力」

④ 世界市場との繋がり、技術的専門知識、教育を受けた人口割合など「企業精神」

⑤ 身近な文化、豊かな歴史・料理など「歴史的背景」

⑥ 独自性、活性化など「原動力」

⑦ 税、安価な製造コスト、組織の腐敗など「企業への市場開放度」

⑧ 政治面・経済面での影響力、軍事力など「世界での影響力」

⑨ 食料・住居、教育の質、医療福祉、雇用・政治的な安定、個人の自由など「生活の質」

2016年から2019年までの推移を下記しますが、今年は日本が2位まで躍進しています。東京オリンピックを来年に控え、注目度が上がっているせいでしょうか?いずれにしても気分が良いものです。

2019年 2018年 2017年 2016年

1位 : スイス スイス ドイツ ドイツ

2位 : 日本 カナダ カナダ カナダ

3位 : カナダ ドイツ イギリス イギリス

4位 : ドイツ イギリス アメリカ アメリカ

5位 : イギリス 日本 スウェーデン スウェーデン

6位 : スウェーデン スウェーデン オーストラリア オーストラリア

7位 : オーストラリア オーストラリア 日本 日本

8位 : アメリカ アメリカ フランス フランス

9位 : ノルウェー フランス オランダ オランダ

10位: フランス オランダ デンマーク デンマーク

はやぶさ2・着陸成功!

はやぶさ2・着陸成功!

JAXAが発表したところによると、22日7時48分前にピンポイントタッチダウンに成功し、その後、予定通り上昇に転じました。リュウグウ表面の物質を採取するための弾丸発射の指令が計画通りに出されたことも確認されました。凄いのは、一連のプロセスをはやぶさ2が自分で行ったことです。JAXAの技術力の高さには驚くばかりです。

肝心の物質採取が出来たのかどうかはまだ確認されていませんが、採取する物質の目標量は僅か0.1グラムと多くはないのですが、コンテナのの密閉性を前回のはやぶさ2がよりも各段に高めたため、リュウグウの有機物が揮発した物質も採取できる可能性があるそうです。

僅か0.1グラムですが、リュウグウが炭素を多く含むC型小惑星に分類されるため、「太陽系と生命の起源を明らかにできる」可能性があります。何故なら、リュウグウは46億年前の太陽系ができた当時の姿を残している可能性があるからです。

はやぶさが小惑星イトカワから持ち帰ったものは、目に見えないほど小さな微粒子(直径10~100ナノメートル)でしたが、世界中の研究者たちが最新の機器を駆使して分析した結果、次の様なことが解ったのです。

① 地球へ落ちてくる隕石が小惑星から飛んできたこと

② イトカワは小天体との衝突を繰り返していたこと

③ 母天体はイトカワの40倍もの大きさだったこと

④ 小惑星の表面が日焼けしていること

⑤ イトカワが風化によって消滅するかもしれないこと

⑥ イトカワの微粒子の表面に40億年以上の歴史をさかのぼることができる模様があること

今回は0.1グラムですから、もっと広く、深く解明出来ることがあるのではないでしょうか?

画期的がん治療・光免疫療法の臨床試験開始!

画期的がん治療・光免疫療法の臨床試験開始!

2018年11月2日のブログで取り上げた「近赤外光線免疫治療法」(光免疫療法)ですが、食道がんを対象とした臨床試験が国立がん研究センター東病院で開始されます。

この治療法は、従来のがん治療法である「外科手術」、「放射線療法」、「化学療法(抗がん剤)」とオプジーボで代表される「免疫療法」と異なり、免疫細胞を傷つけることなく、がん細胞だけを死滅させるものです。

また経費面でも優れていて、一回当たり数万円で済むそうです。これから行われる臨床試験が成功すると保険適用への道も開けますので、近い将来がん治療の中心的な療法になると思われます。

光免疫療法の詳しい内容については、本サイトのブログの中から雑記(科学・自然)を選び、2018年11月2日のブログ記事を参照してください。

将棋・藤井七段の記録更新は?

将棋・藤井七段の記録更新は?

先日行われた朝日杯将棋オープンの決勝で、藤井七段が渡辺明棋王を破り優勝しました。同棋戦では昨年も優勝しており2連覇達成です。16歳6ヵ月での棋戦連覇は、羽生九段が1987~88年での天王戦(現在は棋王戦と統合)連覇で達成した18歳2ヵ月(当時)を大幅に上回る年少記録です。これからどれだけ新記録を打ち立てるか見当もつきませんが、可能性のあるものを調べてみました。

① 朝日杯将棋オープン3連覇:

2013年度~15年度に羽生九段がが達成した例が唯一あるだけです。

② トーナメント棋戦での4連覇:

トーナメント棋戦における最多連覇を見てみると、大山十五世名人と羽生九段が以前一回ずつ記録した4連覇が最多連覇です。

③ 8大タイトル獲得の最年少記録:

8大タイトルの最年少記録は、屋敷伸之九段が1990年に棋聖を獲得した際の18歳6ヵ月です。藤井七段にとって現在最も可能性が高いのは、今年の6~7月に決着されるであろう棋聖戦です。現在2次予選の決勝まで勝ち進んでいて、久保王将に勝つと決勝トーナメントに進み、そこで4連勝すれば豊島将之棋聖との五番勝負へ挑むことになります。屋敷九段の年少記録を破るためには、2020年の12月末までにタイトルを獲得する必要があります。仮に今回の棋聖戦で負けても、2019年の王座戦、竜王戦、2020年の王将戦、棋王戦、叡王戦、棋聖戦、王位戦、王座戦、竜王戦の合計9棋戦が残っています。

④ 年度最高勝率:

年度最高勝率は中原誠十六世名人が1967年度に達成した0.855(47勝8敗)です。藤井2月20日時点で勝率は0.854(41勝7敗)です。3月31日までにあと10局足らずの対局を残しているようなので、これからの一戦一戦が記録更新の鍵を握ります。

⑤ 名人戦の最年少記録:

これまでの記録は谷川九段の21歳です。順位戦の昇級はC級2組からスタートして、C級1組(現在の藤井七段の地位)→B級2組→B級1組→A級という段階を踏まなければなりません。各級で1年間戦い、上位2棋士が昇級するルールです。従い、藤井七段は今年を含め最低4年で挑戦権獲得が出来るのですが、果たしてどうなるでしょうか。19歳で名人位獲得となれば、不滅の記録になるのではないでしょうか?

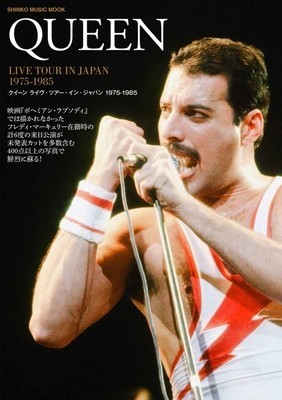

「クイーン ライヴ・ツアー・イン・ジャパン 1975-1986」刊行!

「クイーン ライヴ・ツアー・イン・ジャパン 1975-1986」刊行!

空前のヒット映画【ボヘミアン・ラプソディ】で注目されているクイーンの全6回の来日を振り返るMOOK「クイーン ライヴ・ツアー・イン・ジャパン 1975-1986」が2月14日に発売されました。合計86日間日本に滞在し50回のコンサートを行い、日本中でクイーン旋風を起こした行動記録を写真とデータで綴った本です。昨日慌てて本屋に行き探したのですが、全て売り切れていました。以前のブログにも書きましたが、個人的にクイーンの現役時代を見たことも聞いたこともありませんでした。何故なら1~2回目は社会人として2~3年目で仕事に夢中の時代だったですし、3~6回目はイタリア駐在でこれまた夢中で仕事をしていた時代だったからです。この本さえあればクイーンがわかると思ったのですが残念でなりません。増刷されることを期待したいと思います。クイーンの研究家でこの本の編集に携わった石角さんが本の要約をコラムで公開されましたので、コラムに書かれた6回の公演について、自分なりに知っておきたい点をまとめてみました。

第1回1975年/4月17日~5月2日:

デビュー2年目の新人バンドを羽田空港で待っていたのは1000人を超えるファンで、クイーンメンバーは驚き、戸惑ったそうです。日本武道館での単独公演を含む7公演で世界中にクイーンの名が知れ渡りました。クイーンが日本から世界に旅立ったと言われる公演でした。

第2回1976年/3月20日~4月8日:

18日間で6都市11公演という強行スケジュールでした。

【ボヘミアン・ラプソディ】を初めて披露し、オペラ・パート、ロック・パート、バラード・パート、エンディング・パートを分けてその間に他の曲を組み入れる解体形式で演奏しました。フレディがアンコールに着物をガウンのようにまとって登場し。途中、着物を脱ぎ捨てるとその下はホット・パンツだったそうです。これが大いに受けて、着物の衣装は後のヨーロッパ・ツアーでも度々登場しました。

第3回1979年/4月11日~5月7日:

3年振りのジャパン・ツアーは滞在日数27日間で、全15本のコンサートと、来日公演史上最大の規模となりました。アルバム「華麗なるレース」に収められた日本語曲「手をとりあって」を4月20に初披露しましたが、フレディは日本語詞が不得手なようで、その後毎回の披露はしなかったそうです。

第4回1981年/2月9日~2月20日:

4度目の来日は日本武道館5公演のみで地方公演はありませんでした。5回のコンサートで滞在12日間というのは異例の長さだったのですが、このツアー直後に控える初の南米公演に備える休養も兼ねていたそうです。この頃、南米のスタジアム・クラスで公演を行う欧米ミュージシャンは皆無でクイーンが初挑戦でした。結果として、最終公演地のブラジル・サンパウロでは2日間に25万人以上の観客を集め、単独アーティストでの動員記録を樹立しました。

第5回1982年/10月17日~11月4日:

5度目の来日公演は日本で初となるスタジアム公演(阪急西宮球場、西武ライオンズ球場)2公演を含む全6公演でした。同年5月にリリースされたアルバム「ホット・スペース」の評判が悪く、メンバー間に亀裂を生み、初めての活動休止を発表した状態で臨んだジャパン・ツアーだったのです。しかし日本では、連日圧巻のパフォーマンスでファンを魅了し、特に10月24日の阪急西宮球場公演は、開催が危ぶまれるほどの強風の中で、メンバーと来場の観客が一緒になってたいへんな盛り上がりをみせました。この日のコンサートは後にブライアン・メイがベストアクト!と語ったそうです。

第6回1985年/5月6日~5月16日:

フレディ生前最後の日本公演となった6回目のジャパン・ツアーです。英メディアから解散かと、実しやかに囁かれていた時のツアーでしたが、日本での絶大な人気を体感したことで、彼らは意を強くしたことが、2ヶ月後のライブ・エイド出演及び大成功につながったのかもしれません!

画像は本の表紙です。