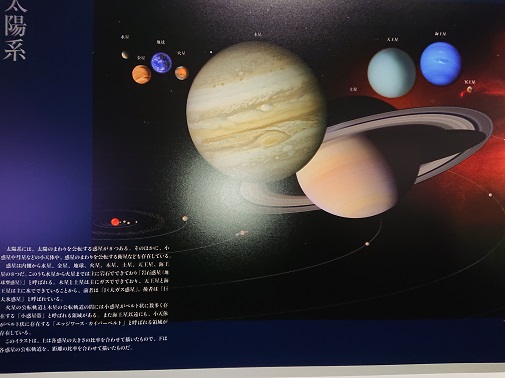

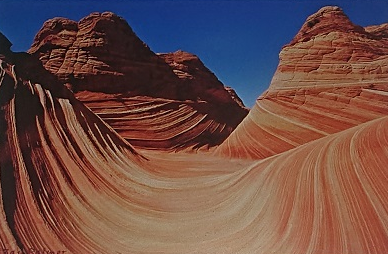

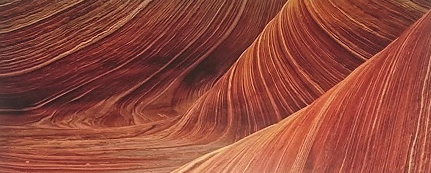

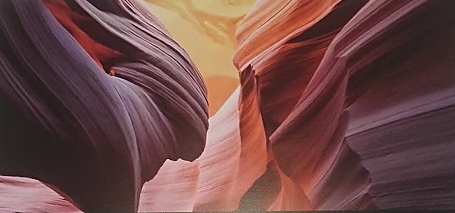

コヨーテ・ビュート(Coyote Buttes)のザ・ウェーブ!

コヨーテ・ビュート(Coyote Buttes)のザ・ウェーブ!

新型コロナウイルスに感染すると自宅療養になる恐れから自粛ムードが高まる中、TVを見ると

コロナ禍関連ニュース一色で気が滅入ってきます。

明るいニュースは自分で見つけ出さないと行けないと思い、海外の美しい景色に目を向けることに

しました。これまでの職歴の中で主に渡航した先はヨーロッパと南米が多いのですが、観光をした

ことがあまりありません。米国に至っては、仕事で4回ほど行きましたが、残念ながら観光はニューヨークに

1回訪れただけなのです。TV番組や友人達の話から米国には日本にないスケールの大きい観光地が沢山あります。

実際に訪れることは様々な理由から厳しそうなので、このブログに掲載することで、訪れた気分になろうと思います。

まず選んだのはコヨーテ・ビュートのザ・ウェーブです。

アリゾナ州とユタ州の境界近くに位置しているバーミリオン・クリフ国定公園の中にこのコヨーテ・

ビュートのザ・ウェーブはあります。今から1億9960万年~1億4550万年のジュラ紀に堆積した

砂岩が長年水と空気に削られて形成された浸食地形(ビュート)です。ジュラ紀は恐竜が採石の時代でもあったので、

ここには1000以上の及ぶ恐竜の足跡の化石があるそうです。

コヨーテ・ビュートはノースとサウスに別れていて、いずれも訪れるには入場許可証を購入する

必要があります。お目当てのザ・ウェーブはノースにありますが、1日当り20人しか入場出来ません。

様々な酸化鉄による色の変化はまるで絵画を見ているような気分になります。

|

|

|

|

バオバブ!

バオバブ!

世界でも奇妙な木として知られるバオバブは、日本では観葉植物として販売されています。

エクアドル在住中どこかでバオバブを見た記憶がありますが、何とも奇妙な形状をしていたのが

記憶に残っています。

アフリカ大陸が原産地といわれている落葉高木ですが、マダガスカル、オーストラリア、インド、

南米にも分布しています。約1億5000年前にゴンドワナ大陸が地殻変動で分裂し、現在のような

大陸が形成されましたが、それ以前からバオバブは生息していたので、現在も各大陸で見ることが

出来ると言われています。

最も幹が太くなる樹木であるバオバブの平均は寿命300~500年、高さ30メートル、幹回り

15メートルですが、南アフリカに生息する画像のサンランドバオバブは樹齢6000年で幹回りが

47メートルもあります。

大木のバオバオは幹の中が空洞になり年輪で樹齢を測ることが出来ないので、化石などの年代を

調べる放射年代測定(炭素14年代法)を用います。

バオバブの名前の由来は明らかではありません。アフリカの国々で異なった呼び名がついて

いまが、セネガルの言葉では「一千年の木」という意味で、やはり長寿が特徴なのでしょう。

現在12種類あるといわれていますが、形状は必ずしも同じではありません。サンランドバオバブは

むしろ特別な形状で、画像のような、またはもっとスッキリした形状が有名です。

クエーサーとブラックホール!

クエーサーとブラックホール!

ブラックホールは有名ですが、クエーサーを知っている一般人はあまりいないように思います。

英語ではQuasarと書きますが、これはQuasi Stellarの短縮形で、日本語では準恒星状と訳して

います。下記はNASAが12月に公開したクエーサーのイラストです。

光学望遠鏡で宇宙を観測すると、恒星かと間違えそうな極めて明るい星のような存在があります。

これがクエーサーで、巨大なブラックホールとの関連が欠かせない存在です。

活発に活動している銀河の中心部分を活動銀河核といますが、その奥には巨大なブラックホールが

存在します。ブラックホール自体は見えない存在なのですが、周りのガスや塵を吸い込んで、ガスや

塵は降着円盤と称する円盤を形成します。ガスや塵は吸い込まれるときに、ブラックホールの周りを

回りながら円盤を形成します。この円盤を降着円盤といいます。

クエーサーとは降着円盤を形成している活動銀河核の一種と、天文学者の世界では考えられて

いるようです。

降着円盤内では、物質同士の摩擦によって莫大な熱が発生するので温度が数百万℃以上にもなり、

物質が気体を構成する分子が電離し陽イオンと電子に分かれて運動している状態になり、いわゆる

プラズマ化します。それによって降着円盤からはX線から可視光線、電波にいたるまでさまざまな

電磁波が強烈に放射されます。そして、場合によっては、この降着円盤の一部が細く絞られたガス流

として光速に近い速度で噴き出すことがあり、「ジェット」と呼ばれる現が発生します。イラストで銀河の

中心にあるクエーサーから銀河の両側に噴き出しているのがジェットです。

太陽系が属している天の川銀河にも巨大なブラックホールがありますが、過去にクエーサーの段階を

経験し、現在は中心のブラックホールに質量が供給されていないために、エネルギー放射活動が

終息した平穏な状態にあるそうです。

ブラックホールは大きく分けて二つのタイプがあります。一つは、自ら光り輝く重い星が、一生の最後

に爆発した後に残るブラックホール。もう一つは、たくさんの星の集まりである銀河の中心にある巨大

なブラックホールです。両タイプとも周りのガスや塵を吸い込むのですが、巨大なブラックホールの

方が当然吸い込む量は多く時間もかかります。タイプは別といて、ブラックホールが吸い込むガスや

塵が無くなったらどうなるのでしょうか?ここで登場するのがホーキング放射です。ホーキング博士

が提唱した学説で、ブラックホールはほんのわずかですが物質を放射しているらしいのです。

物質は突き詰めると粒子と反粒子が対になって現れ、くっつくと消滅することを繰り返しています。

ブラックホールの中に入った物質は出てこれませんが、ブラックホールの表面にある物質で粒子だけが外に向かい、反粒子は中に向かって中にある粒子とくっついて消滅することがあるのだそうです。そうすると外に出て行った粒子の分だけブラックホールは軽くなり、宇宙の年齢である138億年以上

の時間をかけてブラックホールは消滅すると考えられているそうです。全ての銀河で同じ現象が

起きると、全てのブラックホールが消滅し、その時が現宇宙の終焉なのかもしれません。

恐ろし先の長い話ですが、想像の世界が広がりますね!

大気圏と宇宙!

大気圏と宇宙!

我々が上を向くと空があります。全くの快晴であれば雲はなく水色と言うか青と言うか、綺麗な空間が

見えます。その青い空は大気圏か宇宙かわかりません。宇宙を感じるのは、昼は太陽が見えること、

夜は月や星が見えることで、なんとなく宇宙を見ている気になります。

地球を取り巻く大気圏と宇宙の境界はどの辺にあるのでしょうか?

大気とは地球を取り巻く気体の集まりで様々な成分があります。地上で我々が生存する源の気体は

大気の一部で空気と呼ばれています。

大気圏は次の様な層に分れています。

対流圏:

地表から約11kmまでで、雲が存在します。

成層圏:

11km~50kmの範囲でオゾン層があり温度が上がります。

中間圏:

50km~80kmの範囲でオゾンが減り温度が下がります。

熱圏:

80km~800kmの範囲で電解槽が広がっています。

急激に温度が上がります。

外気圏:

800km~10000kmの範囲です。

この圏内からは大気の気体分子や原子が宇宙空間に大量に流出しています。

大気があるか無いかでは10000kmが境界になりますが、一般的にはぐっと低く、ハンガリー出身の

航空工学者であるセオドア・フォン・カルマン氏が提唱したカーマン・ライン(100km)とされています。

国際航空連盟やアメリカ航空宇宙局(NASA)は、活動を円滑に進めるために便宜的にこの定義を

用いていますが、アメリカ軍では50海里である92.6km、連邦航空局では80km以上の高空を

宇宙空間と定義しているので、決定的な定義はありません。現象的に見ると、250km辺りで真空

空間になりますし、大気圏再突入の際に発生するブラックアウト(完全に視野を失う症状)は80km

くらいで起こります。

大気は目に見えないので大気圏と宇宙を見分ける事は出来ませんが、雲がある対流圏と成層圏の

境界くらいは認識しておきましょう!

宇宙のことを考えるのが楽しい!

宇宙のことを考えるのが楽しい!

新型コロナウイルスの出現で生活習慣が変わりました。

変わった事をいくつか掲載しましょう。

1. 遠くへの外出が減った。

2. 人との交流が減った。

3. 外食が減った。

4. TVを見る時間が増えた。

5. インターネット記事を見るようになった。

6. 健康に気を遣うようになった。

7. 様々な事に興味を持つようになった。

時間があるのでインターネット記事をいろいろ読みますが、知らないことが沢山ある事を痛感します。

また、TVに頻繁に出て来る人達の名前もほとんど知りません。これじゃいかんと思い、出来るだけ

覚えるように心がけているのですが、古希のせいかよほど印象が強くないと覚えられません。

全く困ったものです。

そんな中で、宇宙について思い巡らすことは結構気にいっています。そもそも宇宙物理学など理解

出来るわけではないのですが、わかりやすく解説している記事を読むとわかったような気分になる

ところが楽しいではないですか。更に、現在話題になっている下記のようなテーマは全て仮説なので、

自分なりに推測を広げて行くことが出来るのです。夢の中で自分なりの定義を作っているようなもの

です。

【はじめての補聴器】サイトを訪れる皆さんも思いを巡らせて、コロナ禍の煩わしさから自分を

解放してみてはいかがでしょう!

・宇宙の起源

・宇宙の起源前

・宇宙の終焉

・ブラックホール

・ダークマター

・ダークエネルギー

・中性子星

・マグネター

・グレート・トラクター

興味深い自然現象!

興味深い自然現象!

○だるま夕日:

だるま夕日とは太陽の光が屈折することで起こる蜃気楼の一種です。一般的には、だるま太陽と

言われ、だるま朝日もあります。

光が屈折する理由は空気の密度が気温の変化によって異なる状態になることなのです。

冬場は寒気などで空気が冷やされますが、海水はゆっくり冷たくなるので、そこに気温差が発生し

太陽がだるまの頭のように見えるのです。

○気嵐(けあらし):

海面から湯気が上がるような自然現象です。

この時期になると、寒気によって冷えた空気がそれよりも温度の高い水面に流れ込みます。そのため

海面近くの水蒸気が急激に冷やされて霧になるのです。

○笠雲:

笠雲と言えば富士山が有名ですが、独立峰の山頂付近に現れる雲です。まるで山が笠を被っている

ように見えることから笠雲と名付けられました。

笠雲が発生するには、①上空の風が強いこと、②湿った空気が存在することが前提になります。

湿った空気が強い風で山にぶつかって持ち上げられると、両側や上方に風の流れが変わります。

空気が湿っている時、この空気が山にぶつかって持ち上げられることでと膨張し、その後冷えるので雲ができます。山頂の風下側では再び空気が下ることで空気が暖まって雲が消えるます。

結果として、山頂付近にだけ雲が出来続けているのです。

○ダブルレインボー:

9月10日のブログに記載した主虹と副虹のダブルレインボーですが、綺麗なものが福島県に

出現しました。

主紅は太陽と40~42度の角度、副虹は51~53度の角度に位置します。

主紅は水滴の中で1度反射して赤が最上部に見えますが、副虹は2度反射するので赤が最下部に

見えます。福島のダブルレインボーはその違いを鮮明に見せてくれています。

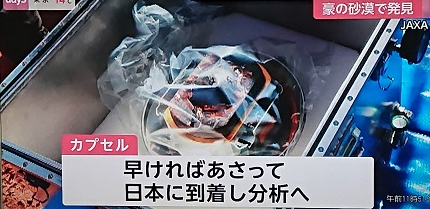

ハヤブサ2・カプセル回収!

ハヤブサ2・カプセル回収!

本日午前7時頃、オーストラリアの砂漠に落下したサンプルが回収されました。

明後日には日本に届くそうで、足かけ6年で成し遂げた偉業です。

サンプルの中身が期待通りの内容であり、多くの分析成果が出ることを期待します。

それにしても、宇宙からサンプルを落下させ、予定地に正確に落下させる人類の技術は

凄いの一言です!

12月6日にハヤブサ2が帰還させるカプセル!

12月6日にハヤブサ2が帰還させるカプセル!

6年前に打ち上げられたハヤブサ2が小惑星リュウグウから採取したサンプルを地球に帰還させる

ために、現在も秒速約4kmで地球に向かっています。昨日軌道の最終修正を行いましたので、

このまま順調に進めば、砂が入っているであろうカプセルを日本時間12月6日未明に大気圏に

突入させ、オーストラリア南部の砂漠地帯に着地させる見込みです。

遠隔操作でこの様なことが出来るのは夢みたいな話ですが、着地点もほぼ特定出来るようで、

回収するためのスタッフも現地に待機しているようです。

採取した砂を分析することで何がわかるのか期待して待ちましょう!

FUJIFILM SQUARE・ハッブル宇宙望遠鏡展!

FUJIFILM SQUARE・ハッブル宇宙望遠鏡展!

先日訪問した「138億光年 宇宙の旅」と同時並行して開催されている、ハッブル宇宙望遠鏡展を

訪れました。場所はミッドタウン ウエストの一階のFUJIFILM SQUAREです。

この展示会ではハッブル宇宙望遠鏡で撮影された画像を集中的に転じしています。

特に目を引いたのが貴石を集めたような星雲達の画像でした。

水素、窒素、酸素、硫黄などの化学成分がまとまって星雲を造っているのですが、見れば見るほど

不思議な気分にさせられます。

映像コーナーでは国立天文台副台長 渡部潤一氏が、「ハッブル宇宙望遠鏡とは」、

「宇宙空間に望遠鏡を設置する理由」、「ハッブル宇宙望遠鏡の画像の美しさの秘密」を説明してくれます。

そして、「写真展の見どころ」や、「ハッブル宇宙望遠鏡の天文学上の功績」、「打ち上げから30年を

迎えたハッブル宇宙望遠鏡の位置づけと役割」まで、幅広い内容を画像を交えて解説してくれます。

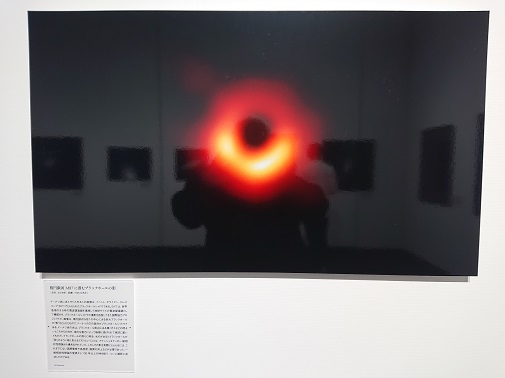

宇宙の姿を見せてくれるNASA(アメリカ航空宇宙局)!

宇宙の姿を見せてくれるNASA(アメリカ航空宇宙局)!

何十年振りに恵比寿ガーデンプレイスに行ってきました。

JR恵比寿駅から歩く歩道を乗り継いで行くとたどり着くのですが、相当な距離だと再認識しました。

パブリックエリアにはマンションの住民や観光客が沢山いて、飲食店が沢山あって賑わっています。

各店がれぞれが良い雰囲気を醸し出しているので、販売されている物は価格が高そうと思って

しまいます。昔、こんな場所に住みたいと思った時もありましたが、今となっては最寄り駅が

遠すぎるし、生活費が凄く高そうなので住む気は全く無くなりました。

今回訪れた目的は、東京都写真美術館で開催されている「138億光年 宇宙の旅」を見学すること

でした。11月21日より来年1月24日まで開館されています。

今回様々な画像を見て、地球、太陽、太陽系惑星、我々が属する銀河、宇宙の深淵など、全ての

画像を公開してくれて、NASAが宇宙科学の発展に貢献してくれていることを再認識しました。

展示会場では多くの公開した画像がコメント付きで展示されています。一つ一つ形が違い、まるで

迷彩画を見ているように感じます。

この企画に特別に用意された本も買いましたので、今後少しずつ紹介しようと思いますが、

まずはNASAに感謝したいと思います。

NASAは1958年7月29日に設立され、10月1日から正式に活動を始めました。

マーキュリー計画や月面着陸を果たしたアポロ計画など宇宙開発を進めると同時に、宇宙望遠鏡を

開発して、宇宙の起源や謎の解明に数多くの貢献をしています。様々な画像を提供してくれてきた

ハッブル宇宙望遠鏡がその役目を終了し、2021年にはその後継機であるジェームズ・ウェブ

望遠鏡が打ち上げられる予定です。

2006年2月に発表されたNASAの到達目的は「宇宙空間の開拓、科学的発見、そして最新鋭機の開発において、常に先駆者たれ」で、

現在もその目的は保たれています。今年輪郭の撮影に成功したブラックホールの鮮明画像に加え、

ダークマターやダークエネルギーの存在を視覚化出来るかもしれません。(画像はブラックホールの輪郭画像とハッブル宇宙望遠鏡です)

NASAの本部はワシントンD.Cにあって、下記諸施設を管理していますので、参考に掲載します。。

研究施設:

エイムズ研究センター:カリフォルニア州マウンテンビュー、モフェット連邦空港内

ジェット推進研究所ジェット推進研究所:カリフォルニア州パサデナ

ゴダード宇宙研究機関:ニューヨーク

ゴダード宇宙飛行センター:メリーランド州グリーンベルト

ジョン・グレン研究センター:オハイオ州クリーブランド

ラングレー研究所:バージニア州ハンプトン

実験施設:

エイムズ研究センター:カリフォルニア州マウンテンビュー、モフェット連邦空港内

アームストロング飛行研究センター:カリフォルニア州ロサンゼルス、エドワーズ空軍基地内。

独立検査確認施設:ウェストバージニア州フェアモント

ジョン・C・ステニス宇宙センター:ミシシッピー州セントルイス湾近郊

ラングレー研究所:ヴァージニア州ハンプトン

組立および発射施設:

ケネディ宇宙センターマーシャル宇宙飛行センター:アラバマ州ハンツビル

ケネディ宇宙センター:フロリダ州ケープ・カナベラル

ジョンソン宇宙センター:テキサス州ヒューストン

ミシュー組立施設:ルイジアナ州ニューオーリンズ

ワロップス飛行施設:ヴァージニア州ワロップス島

ホワイトサンズ試験施設:ニューメキシコ州ラスクルーセス

深宇宙通信網:

ディープスペースネットワーク基地 キャンベラ深宇宙通信施設:オーストラリア・キャンベラ

ゴールドストーン深宇宙通信複合施設:カリフォルニア州バーストウ

マドリード深宇宙通信施設:スペイン・マドリッド

娯楽博物施設:

ケネディ宇宙センター来訪者用複合施設:フロリダ州メリット島

ヒューストン宇宙センター:テキサス州ヒューストン

合衆国宇宙ロケットセンター:アラバマ州ハンツビル

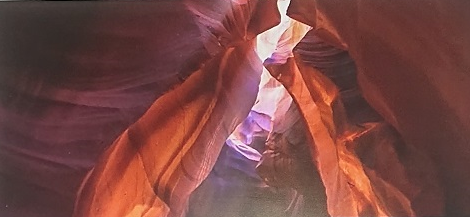

画像は展示されていたもので、左から地球、太陽、太陽系です。