流星群!

流星群!

8月14日までペルセウス座流星群が見えるということで、連夜愛好家が望遠カメラを持ち出して

撮影に没頭しています。画像には撮影したタイミングが悪く流星が写っていませんが、

天の川を背景に幾筋もの光の矢が見えては消える天体ショウなのです。

毎年ほぼ見ることが出来る3大流星群があります。「しぶんぎ座流星群」、「ふたご座流星群」、

及び今回の「ペルセウス座流星群」です。いずれも星座がある方向に見えるため星座の名前が

付けられているのです。

流星群の正体を語るには彗星の話をしなければなりません。

彗星とは太陽系の存在する小天体のうち、おもに氷や塵などでできており、太陽に近づいて一時的な

大気であるコマや、コマの物質が流出した尾(テイル)を生じるもののことをいいます。

現在判っているだけで343個の彗星が個々の周期で太陽を回っています。ペルセウス座流星群の

母体天はスイフト・タットル彗星と言い、約130年周期で回っています。

彗星の本体である核は岩石質、氷、ケイ酸塩や有機物を始めとする炭素質の塵が含まれています。

コマは彗星が太陽の熱でガスや塵が希薄な大気となって核の周りを球状に覆っているものです。

尾(テイル)は塵が主体のダストテイルとガスが主体のイオンテイルがあります。

流星群とは彗星が通過するときに残した尾を主体とする残骸が地球の大気と相互作用して燃え上がり、

地球からは流れ星のように見えるものです。流星の速度はものすごく速いのですが、残骸は動いて

いるわけではないので、あの速度は地球の公転速度といっても良いかもしれません。

今年は今晩が最後のようなので、時間があれば明かりのない外で流星群を探してみて下さい!

郷土富士10選!

郷土富士10選!

日本の象徴として孤高にそびえる霊峰富士山は日本の様々な郷土で子供か孫を産んでいます。

□□富士と呼ばれる郷土富士は全国で400以上あるそうです。

今般、日経スタイルが予め27の候補を選定して、11人の専門家に次の観点で1~10位を選んでもらいました。

① 富士山のように雄大で均整のとれたフォトジェニックな姿

② 周囲の環境を含めた観光地としての魅力

その結果が下記のようになりました。(5位と9位は同点です。)

1位 :羊蹄山(北海道) 郷土名:蝦夷富士

2位 :開聞岳(鹿児島) 郷土名:薩摩富士

3位 :鳥海山(秋田/山形) 郷土名:出羽富士

4位 :大山(鳥取) 郷土名:伯耆富士

5位 :岩木山(青森) 郷土名:津軽富富士

5位 :岩手山(岩手) 郷土名:南部富士

7位 :磐梯山(福島) 郷土名:会津富士

8位 :利尻山(北海道) 郷土名:利尻富士

9位 :男体山(栃木) 郷土名:日光富士

9位 :榛名山【群馬】 郷土名:榛名富士

個人的には富士山は登ったことがあるのですが、上記10の郷土富士は登ったことがありません。

いずれ登ってみたいものです!

はやぶさ2の宇宙旅行は終わらない!

はやぶさ2の宇宙旅行は終わらない!

JAXAの発表によると、はやぶさ2は今年の12月6日に地球に接近してカプセルを放出する

予定です。落下させる場所はオーストラリアで、その後JAXAが回収して持ち帰った岩石などを

分析することになります。地球の起源を解明する手がかりにもなると期待されていますので、

回収後は再びはやぶさ2ブームになるでしょう!

本来であれば、はやぶさ2も回収して労をねぎらってあげたいところですが、JAXAはそんな

甘えは許さず次の指名を課すそうです。

354もある小惑星の中から候補を絞り、リュウグウで実施したことと同様の岩石回収をさせるのかも

しれません。今度の挑戦は10年越しの大旅行になるようです。

いつか帰還した時に、良くやった!と、日本中で祝杯を挙げたいものです!

線状降水帯!

線状降水帯!

昔はあまり気象報道で使われていなかった言葉ですが、ここ2~3年は良く耳にします。

特に、今年は多発していて、九州だけでなく各地に被害をもたらしています。

各地で被害に会われた方々にはお見舞いを申し上げます。

線状降水帯は、梅雨前線上に積乱雲が多発する現象です。今年に多数発生している理由をいくつか

挙げてみましょう。

○ 地球温暖化の影響を受けて、インド洋の海温が例年に比べ高く、そのためチベット高気圧が

大陸側から日本海方面まで張り出し、北の冷たい空気を日本方面に送っていることがあります。

○ その影響で、偏西風が蛇行して、例年より西日本側に沿って流れています。

○ 一方、梅雨前線を北に押し上げて夏の到来を担う太平洋高気圧は未だ張り出しパワーが不足して

います。理由は、インド洋の海面水温が平年より高いことで、赤道付近の熱帯太平洋の気圧が

例年より低下したままの状態にあることです。

○ 梅雨前線は北の寒気と南の暖気がぶつかるところで発生しますが、太平洋高気圧が弱いため

北に押し上げられず停滞しているのです。

○ 勢力が弱いといえども停滞している太平洋高気圧は、海面水温の上昇をまねいて、日本に

流れ込む水蒸気の量を増やします。それにより多数の積乱雲が発生し線状降水帯を形成します。

中国でも長江流域各地で洪水が多発しているようで、避難している方々も沢山いるそうです。

元凶は地球温暖化現象といわれていますから、今年だけの問題ではない可能性があります。

日本は国土が狭く、約73%が山地で森林が約66%を占めています。従い、大量の降水量により

河川の氾濫や山地の土砂崩れが発生しやすい地形なのです。河川の周囲や傾斜のきつい斜面の

そばには住まない等、居住環境を抜本的に見直さないとこの大きな課題は解決できないかも

しれません。政府の積極的勝つ迅速な介入が求められています!

地球上の引力と重力の違い!

地球上の引力と重力の違い!

高校時代に習ったはずですが、引力と重力の違いと聞かれて即座に答えられない人もいるのでは

ないでしょうか?

引力といえば、イギリスの物理学者ニュートンが発見した万有引力が有名です。当時、重力という

概念は一般に知られていましたが、ニュートンはリンゴが木から落ちるのを見て、重力とは別に

質量を持つすべての物体には引力があることを発見しました。そして、二つの物体の間に働く引力は

2つの物体の質量に比例し、距離の2乗に反比例するという、万有引力の法則を導き出したのです。

典型的な例としては、地球と月の間に存在する万有引力の影響で起こる海の満潮と干潮があります。

地球上の重力とは地球そのものと、地球上の物質の間で働く力になります。この働く力は2つあり、

一つは万有引力ですが、もう一つは地球の自転による遠心力です。

リンゴが落ちたのは万有引力とニュートンは発見しましたが、引きつけ合う力としては万有引力と重力は同じことになります。

メリーゴーランドに乗って回ると外に引っ張られる感覚になりますが、これが遠心力です。リンゴの

場合は地球の遠心力の影響があまりにも小さく、引力と重力は同じの様に思えるのです。

重力に存在する遠心力を調べるのは緯度の異なる2つの場所で体重を量るのが分かりやすいです。

北極と南極の2極を軸にして地球は回転していますから、2極に近く緯度の高い場所は、

2極からの距離が短いので遠心力は弱く、緯度の低い赤道が距離が長く遠心力が大きくなるのです。

一つの例ですが、北海道で体重100キログラムの人は、沖縄では99.8kgになるそうです。

宇宙での話になると、引力という表現はあまり聞いたことがありません。

星も星雲も全て回転していることで、重力が使われるのでしょうか?

霧と靄の違い?

霧と靄の違い?

3月17日のブログに霰と雹の違いを掲載しましたが、覚えておられますか?

その違いは直径でした。5mmを堺に小さいのが霰で大きいのが雹なのです。

今回は霧と靄です。このような質問を受けたときに、その違いを明確に答えることが

即座に出来ないのは私一人でしょうか?

気象庁の情報によると、違いは視界の範囲で、境界は1kmです。

1kmまでギリギリ見えれば靄です。1km以上全く見えなければ霧になります。

以前イタリアのミラノに住んでいたときに、11月から2月にかけて、リナーテ空港の周辺に頻繁に

霧が発生しました。1kmなどと悠長なことを言っている状態ではなく、およそ10m先が真っ白で

何も見えないのです。先を走る車の赤いテールランプを頼りに片道1車線の道を時速70km程度で

走ります。何故そんなに速度を上げるのかといえば、ゆっくり走ると後ろの車からチカチカとライトで

追い立てられるからです。7年間の間に幾度となく経験しましたが、一回も事故を起こすことも、

見たこともありませんでした。今から考えると若気の至りと言うかぞっとします。

地球温暖化が進んでいる最近でも、リナーテ空港の辺りは霧が発生しているのでしょうか?

画像は距離が1kmあると思えないので、おそらく霧です。

やはり宇宙は面白い!

やはり宇宙は面白い!

太陽系では地球や火星のように惑星の話が中心になりますが、宇宙では惑星を従えている恒星を

沢山抱えている銀河が主役になります。以前、このブログで銀河にはいろいろな形があることを

掲載しました。例えば、渦巻き銀河や棒渦巻銀河等です。ところが例外もあるのです。

下の画像をご覧ください。

画像の真ん中のボヤっとした円形の部分が見れると思います。

これはKK246と呼ばれ、いて座方向の地球から2500万光年離れたところにある銀河だそうです。

このようなはっきりしない天体を矮小不規則銀河と称します。

銀河と銀河に囲まれた空間をローカルボイド(網目)と言うのですが、この銀河(?)は我々がいる

天の川銀河の隣りにあるローカルボイドの中にあるらしいのです。天の川銀河の直径は

約10万光年ですが、このローカルボイドの広さは1億5千万光年以上もあるそうです。

宇宙全体からすれば、天の川銀河など、サハラ砂漠の中にある1粒の砂程度の大きさらしいので、

宇宙の大きさには度肝を抜かれます。

画像に戻りましょう。KK246の周りに小さい星のようなものが散らばっていますが、これらは全て

銀河で、しかもKK246の後ろに位置しているそうです。手前にあるような錯覚を起こします。

地球の夕焼けと火星の夕焼け!

地球の夕焼けと火星の夕焼け!

地球の夕焼けは、日中青い空が夕暮れ時に、空が赤く染まること何は誰でも知っている常識です。

何故赤く染まるかと言えば、地球の大気を構成している分子が太陽光を錯乱させるため、

人間の視力では赤く見えるのです。

火星の場合は、日中の空は赤っぽく、夕暮れ時は遠くに見える太陽の近くが青っぽく見えるのです。

何故青っぽく見えるかと言えば、大気中に舞い上がった細かな塵が光を錯乱させるためだそうです。

2005年にNASAのスピッツァーが撮影した証拠写真が次の画像です。

正に、地球の常識、火星の常識にあらずです!

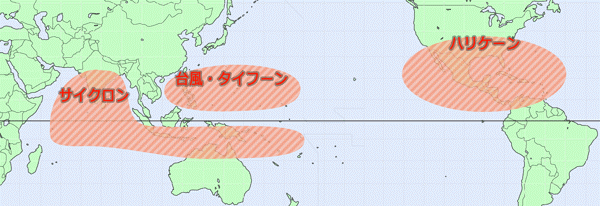

サイクロン・台風(タイフーン)・ハリケーン!

サイクロン・台風(タイフーン)・ハリケーン!

5月になって南シナ海で台風1号が発生し、インド洋ではサイクロン「アンファン」がインドに上陸し、

既に84名の犠牲者が出ているなど、いよいお台風シーズンの始まりです。

いろいろな単語が出てくるので少し整理しておきましょう。

1.まずサイクロンですが、これは低気圧を指す一般的な用語です。

2.もう一つトロピカル・サイクロンがあります。これは熱帯(性)低気圧、つまり一般には熱帯地方に

発生する種類の低気圧を指す用語で、表題の3種類は全てトロピカル・サイクロンです。

3.表題の3つは地域によって呼び名が異なります。サイクロンは本来トロピカル・サイクロンと

称するべきですが、長すぎるのでサイクロンと言っています。全て固有の名前が付きます。

4.サイクロンは東経100度(マレーシアの西側)以西で発生する熱帯低気圧です。

5.台風(タイフーン)は東経100度から東経180度で発生する熱帯低気圧です。日本では台風と

称しますが、南西アジアではタイフーンと言います。

世界のトロピカル・サイクロンの中でも台風(タイフーン)は発生数が最も多く、

勢力も最強だそうです。

6.ハリケーンは西経180度以東で発生する熱帯低気圧です。

既に米国ではハリケーンの被害が発生しているようです。

西経域のハリケーンが東経(西経)180度に達して北西太平洋に入ってきた場合、

それ以後は台風と呼ばれます。

7.南半球のオーストラリアでも発生しますが、渦巻きの方向が北半球と南半球で逆方向です。

南半球で発生して赤道を跨いで北半球に入るとどの時点で渦巻きが逆になるのか不明です。

8.さらにエクストラトロピカル・サイクロンがあります。これは日本では温帯低気圧と言います。

「台風が温帯低気圧に変わりました」と気象庁が発表するのを耳にします。

トロピカル・サイクロンの熱帯低気圧は暖かい空気だけで成り立っていますが、

温帯低気圧のエクストラトロピカル・サイクロンは暖かい空気と冷たい空気とが接しているという

構造的違いがあります。温帯低気圧が逆戻りして赤道方向に近づかない限り、熱帯低気圧に

変わることはまずありません。

9.3つの熱帯低気圧の発生地域はおよそ次のようになっています。

10.熱帯低気圧の強度については2つの識別方法があります。

日本が採用しているのは国際基準で、中心付近の10分間平均の最大風速を識別します。

米国が採用しているのはシンプソン・スケールで、1分間平均の最大風速を識別します。

日本でいう最大瞬間風速に近いもので、2割ほど大きく表現されます。

11.日本都米国のクラス分け比較は次のようになります。

日本 米国

クラス 風速 カテゴリー 風速

熱帯低気圧クラス2 17.2m/s以下 設定なし

台風クラス3 17.2m/s以上 設定なし

台風クラス4 24.5m/s以上 ハリケーン・カテゴリー1 33m/s以上

強い台風クラス5 32.6m/s以上 ハリケーン・カテゴリー2 43m/s以上

ハリケーン・カテゴリー3 50m/s以上

非常に強い台風クラス5 43.7m/s以上 ハリケーン・カテゴリー4 59m/s以上

猛烈な台風クラス5 54.0m/s以上 ハリケーン・カテゴリー5 70m/s以上

どちらも風速32.6m/s以上のレベルを台風やハリケーンとして警戒しているようです。

鉄と鋼の話!

鉄と鋼の話!