過去最強クラスの寒波!

過去最強クラスの寒波!

2023年1月24日から過去最強クラスの寒波がやってくるとTV経由気象庁が警報を発し、

TV各局も国会での増税問題や一般人の生活苦に対する論議をそっちのけで報道しています。

この寒波は約1ヶ月前に北米が大変な寒波に襲われましたが、それが偏西風によってアジアに巡って来ているものと推測しています。

最近は「過去最強クラスの寒波」が何回も報道されているような気がします。

自分が小学生の頃ですから今から65年ほど前は冬に雪が降るのは当たり前でした。

真夜中の気温が氷点下になるのも普通の出来事だったと思います。

近所に23区で一番高い44.6mの箱根山があり、雪が降ると竹スキーを造ってよく滑っていました。

また、ベニヤ板に座り頂上から横にある音楽堂まで落差約50mを滑り降りると凄い迫力を感じたものです。

お金がなかったものですから父親が仲間と一緒に造った3畳くらいのスペースで勉強をして夜は布団を敷いて寝ていましたが、

プロの大工仕事ではないので壁の木材が密閉されておらず隙間風が新進と入り込んで来ます。

冬は毎晩湯たんぽを入れてもらい、毛布の上に掛け布団を2枚重ね、首まで毛布と掛け布団で覆い朝まで微動だにせず眠るのです。

零下の夜が明けて目が覚めると、先ずまつげに霜がついていることに気がつき、掛け布団を押し上げるとバリバリという音がしました。

そして毎朝生き延びた幸せ感を味わったことが幾度となく思い出されます。

そんな感じで少年時代を過ごしたせいか、冬に雪が降らないのはむしろもの足りなさを感じてしまいます。

補聴器の仕事を張り始めて、冬の期間に北海道にも幾度となく行きました。

旭川に行く前にマイナス15度との報道を見たときはさすがにびびりましたが、

行ってみたら風がなかったせいかとんでもなく寒いという感じではありませんでした。

驚いたのは女子高生達が普通のソックスだけで歩いていたことです。

思わず近づいて観察しましたが、ストッキングは履いておらず素足ではありませんか。

人間の適応能力に感動しました。

そんな経験から過去最強クラスの寒波といわれても実感が沸きません。

地球温暖化で暖冬が多くなったのが原因だと思いますが、

世の中の利便性が増せば増すほど自然の力に対する抵抗力が失われる典型的な例なのかも知れません。

何かがおかしいと感じ頻繁に過去最強クラスの寒波を発表する気象庁の歴史を調べてみました。

簡単に言いますと、1872年に北海道で気象観測所が出来、1875年に東京気象台が出来たので結構歴史がある印象です。

気象庁に昇格したのが1952年ですからその時からデータが蓄積された様に感じます。

自分の少年時代はそれ以降だったので、その当時の記録はあるはずです。

従い過去の記録に比べれば現在の東京の状況は大したことではないので、やはり過去最強クラスの寒波というのは言い過ぎではないでしょうか?

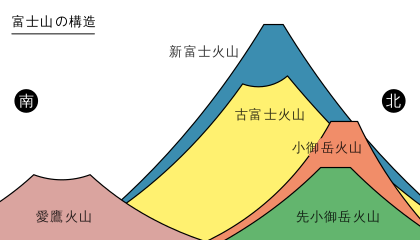

今の富士山は4代目!

今の富士山は4代目!

世界に誇る美しい霊峰富士山は信仰の対象にもなっています。

北アルプス、中央アルプス、南アルプスにある3000m級の山々から見ると、

それらの山々より高いすり鉢状の形状が美しく、そしてはるかに高い孤高の山が聳えています。。

日本の自然が素晴らしいと言われる四季を反映して周りに控える5湖から眺める富士山はそれぞれ違う形に見えますが、

四季と共に変貌する山景色が素晴らしくおそらく世界で一番綺麗で表情が豊かな山でないでしょうか?

そんな富士山ですが、現在のものは新富士山と呼ばれていて、画像の様に4代目であることは余り知られていません。

日本列島が大陸から完全に離れて形成されたのは、

氷河期が終り宗谷岬の北側が海になった1万2~3千年前と言われています。

最初の富士山は先小御岳と称し数百万年前から約70万年前に隆起しました。

第2世代は小御岳で約70万年前に出来ました。

第3世代は古富士と称し約10万年前に噴火によって造られたようです。

新富士は紀元前1500年から300年の間に噴火によって形成されました。

当時はもちろん記録がないのではっきりしたことは分かりませんが、何度も噴火が続き現在のすり鉢状が出来上がった様です。

奈良平安時代以降の記録では頂上からの大規模噴火はありません。

直近は1707年の宝永噴火ですが、今でも凄い噴火口が残っているように中腹の噴火です。

新富士について今後の心配事は二つあります。

一つ目は次の大噴火です。

宝永大噴火から既に300年が立っていて過去の噴火頻度からするとすぐに大噴火があってもおかしくないそうです。

宝永大噴火の時は49日前に宝永大地震があったとのことで、南海トラフ地震が発生すると噴火の恐れがあります。

二つ目は大沢崩れでやがて山頂の火口が崩れてしまい、霊峰富士の形が変化してしまう可能性です。

綺麗なすり鉢状が崩れてしまうと霊峰らしさが失われてしまいます。

いつまでも今の新富士であってほしいと願うばかりです。

科学誌サイエンスが選んだ2022年の10大科学業績!

科学誌サイエンスが選んだ2022年の10大科学業績!

内容が難しいものもあるので容態だけ掲載するが、どの題材もいずれ報道で大きく取り上げられる時が来るであろう。

・ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡

・これまでの約5000倍もの大きさを持つ巨大バクテリアの発見

・多年生イネの品種の開発

・中世の黒死病が欧州人の遺伝子を変えたことについての新たな洞察

・永久凍土層に保存された環境DNAから復元された200万年前のグリーンランドの生態系

・RS(呼吸器合胞体)ウイルスワクチンの開発の進展

・小惑星に宇宙機を衝突させて軌道を変更させるNASAの実験ミッション「DART」

・米史上最大の気候変動対策を盛り込んだ「インフレ抑制法」の成立

・画像生成などクリエーティブな人工知能(AI)の急速な発展

・多発性硬化症を引き起こす可能性のあるウイルスの同定

皆既月食・皆既食・おまけの天王星食!

皆既月食・皆既食・おまけの天王星食!

昨晩は久々の皆既月食と442年振りに同時に起きる天王星食が話題になり、快晴だったこともありTV報道はどこもかしこもこの話題で盛り上がった。

腰の具合が悪く外に出れない自分はTV報道のおかげで両方とも見ることが出来てラッキーだった。

このブログを書こうと思い今朝記事を漁ったがほとんど報道されておらず米国の中間選挙で舞い上がっているのである。

この身代わりの速さは開いた口が塞がらない感じである。

442年前は織田信長の時代であるが、そもそも天王星は1781年に発見されたので、442年前に天王星食を観察した人はいなかったはず。

日本人は何の意味もないのに、「何年ぶりの出来事」で盛り上がるのが結構好きな民族だと思ったりもする。

良い機会なので天王星について掲載すると、天王星は太陽系の惑星の中で木星・土星に次いで3番目に大きく、

木星・土星・海王星に次いで4番目に重いのだ。

天王星の核には岩石があり、それを包むマントルは水、メタン、アンモニアが含まれる氷で攻勢されているらしい。

大気には水素が83%、ヘリウムが15%、メタンが2%含まれている。

大きさからするといずれ海王星食が話題になるときもあるかも知れない。

画像は左が皆既月食、中間が天王星食が始まる直前、右がいつかは不明だがイエローストーン公園で撮られた皆既食である。

|

|

|

日本の宇宙開発始まりは?

日本の宇宙開発始まりは?

横浜線淵野辺駅から徒歩約20分の場所にあるJAXA相模原キャンバスの宇宙科学探査交流棟を訪れた。

はやぶさやの帰還やはやぶさ2のリュウグウで一般にも超有名になった組織である。

JAXAはJAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCYの略称で日本語では宇宙航空研究開発機構と称し、

2003年に日本の航空宇宙3機関機「文部科学省宇宙科学研究所(ISAS)・独立行政法人航空宇宙技術研究所(NAL)・

特殊法人宇宙開発事業団(NASDA)が統合されて発足した国立研究開発法人格の組織である。

構内にはいろいろな展示物がありそれらについてはいずれ掲載しようと思うが、今日記載するのは日本のロケット開発の始まりについてである。

日本のロケット延いては宇宙開発のスタートは1955年なのである。

その名はペンシルロケット。

東京大学教授糸川英夫を責任者に開発が進められ、1955年4月12日に発射試験が初成功した小型ロケットシリーズである。

初の発射実験は、東京都国分寺市にあった半地下式銃器発射場を改造した施設で水平方向に行われ、

長さ1.5mの水平発射台から発射されたロケットがスクリーンを貫きながら飛翔するというものだった。

ペンシルロケットは長さ23cm、直径1.8cmという現在から見れば超小型のロケットであるが、

全部で34台製造されその内の1台が展示されているのだ。

当時自国ロケット開発をしたのはソ連、米国、フランスだったので日本は4番目となるらしい。

日本の技術の高さを証明する凄い事業である。

レアアース国産化!

レアアース国産化!

現在中国から60%ほどを輸入しているレアアースの国産化が出来るかも知れないという。

場所は南鳥島近辺の海底6000mの場所にあり、2018年の調査では1600万トン程あることが確認されている。

この量は世界中の使用量の数百年分に相当するらしい。

政府は2028年から民間も交えて採取に結びつける計画を描いている。

是非これは推進してほしいが、もっと本州に近く浅い海底にもあるのではないだろうか?

そのことについても調査を進めてほしいと思う。

世界の滝!

世界の滝!

世界の3大瀑布といえばナイアガラ、イグアス、ビクトリアだが、次の画像はどこの滝だろう?

両方に共通するのは地盤が玄武岩であることなのだ。

|

|

太陽に照らされて美しい色に変わる滝もある。

ヨセミテの炎の滝。夕日が上手く射した5分冠くらい見える炎らしい。

ノルウェー領ノールアウストランネ島の氷河からの幻の滝。

氷河はクレパス経由氷河の中を流れるので天辺から滝が流れるのは凄くめずらしい。

地球の自然は色々素晴らしい光景を見せてくれる偉大な惑星である!

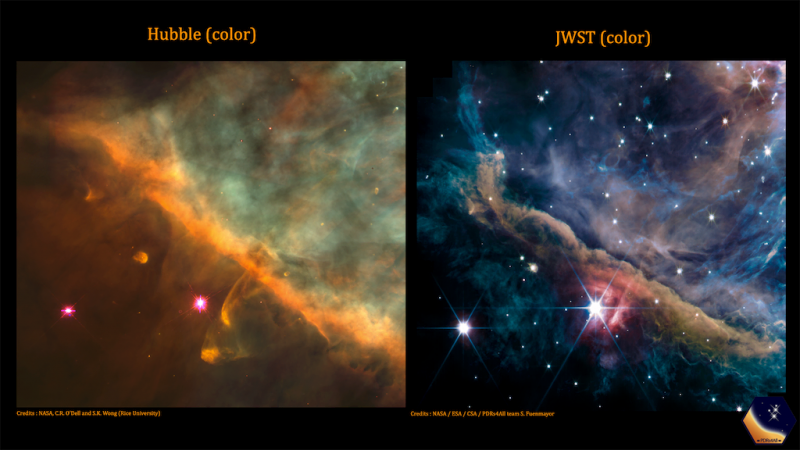

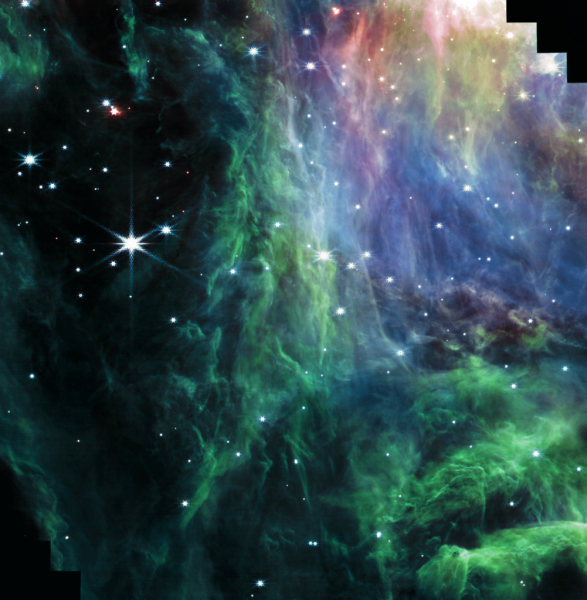

ハッブルとウェブ望遠鏡!

ハッブルとウェブ望遠鏡!

三連星で有名なオリオン星雲は星の知識が豊富な人達には大変人気のある星雲である。

画像を見てほしいが、左の画像はハッブル、右がウェブである。

いずれも三連星がオリオンのベルトとすると、そこにぶら下がるオリオンの剣といわれる一部をなしている画像である。

オリオン星雲の北東部には画像のように様々なガスが広がるオーロラのように綺麗な部分もある。

ハッブルでははっきり分からないところがウェブでは鮮明に写しだされている

どんどん進む天文学であるが、ウェブ望遠鏡がさらに拍車を掛けるかも知れない。

人類の科学技術力と知識欲の凄さに感嘆するばかりである。

十六夜の月と木星!

十六夜の月と木星!

10日の中秋の明月は実に見事であった。

この所、夜空を見ると明るい月が空を照らし、何と美しいのかと息をのみことが多い。

さて11日は十六夜の月。

満月の月より少し月の出が遅く月が少しためらっているようだと言うことら、いざよう、いざよいの月と言うそうだ。

十六夜の月を見ていると左側に明るく輝く星があり、これが木星である。

存在感たっぷりの明るい月のすぐそばで負けまいと輝く木星。

まるで夜空に描かれた一服の絵のようだ。

美しい月は何処で見ても美しいが、今年は十六夜の月を海の側で見た。

波の上にはムーンリバーがゆらゆらと揺れていて、見上げれば空の月と木星はあくまでも強く輝き幻想的な趣があった。

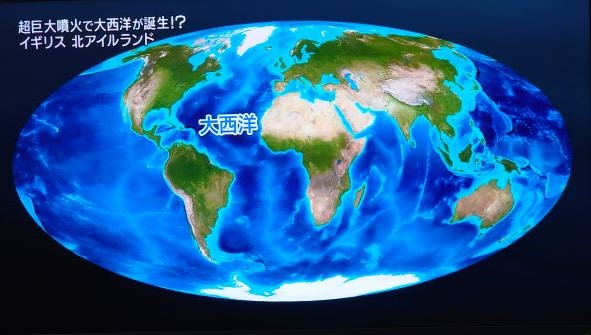

パンゲア大陸!

パンゲア大陸!

現在の地球上にある大陸がもともと一つだった時の大陸の名前である。

時代は約2.5億年前から2.1億年前。

その後1億8千年前ほどに南北アメリカ大陸が別れ、さらに南米とアフリカが別れた。

南米は西に移動しアフリカはユーラシアと別れたが東西移動は余りなかった。インドは北東に動き

ユーラシアの東でぶつかりヒマラヤを形勢。オーストラリアは東に動き、南極は南に移動した。

この段階ではまだ大西洋は存在していない。

約6000年前にヨーロッパとグリーンランドの間で大噴火が発生し、

巨大な洪水玄武岩が地上に出現したことでユーラシア大陸と北米大陸が別れ、そこに大西洋が出来たのである。

洪水玄武岩は柱状節理という六角形の石柱の形でスコットランドなどの大西洋沿岸に残っている。