うどんの世界は難しい!

うどんの世界は難しい!

うどんの話しになると、うどんファンは育った地元のうどんが最高と主張します。

うどんの発祥についても諸説があってどれが本当か解りません。少しベタ調べたところでは、中国で小麦粉を練ってつくっていた餃子の皮みたい物が日本に入ってきた様ですが、時代も持ち込んだ人も様々でよくわかりません。

「日本三大・・・・」が好きな日本人ですが、うどんについては「三大」が特定出来ません。

いろいろな報道を総合すると、香川県の讃岐うどんと秋田県の稲庭うどんは間違いないようですが、残りの一つは諸説がありはっきりしないのです。

候補としては、群馬県の水沢うどん、東京と・埼玉県の武蔵野うどん、富山県の氷見うどん、三重県の伊勢うどん、長崎県の五島うどん、福岡県の博多うどんが有力ですが、キツネうどん発祥の大阪うどんは候補に上がってきません。大阪人に言わせると「讃岐も関東のうどんも食べられるものではない、大阪うどんが最高!」だそうですが、一般的には、大阪うどんは「だし(つゆ)」が主役で、麺自体は添え物の扱いだそうです。

また、山梨県のほうとうはうどんの範疇ではないそうです。

個人的には讃岐うどんと稲庭うどんは味わいましたが、それ以外の候補にあがっているうどんは意識して食べたことはないですね!

皆さんの三大うどんはどれでしょうか?

回転寿司の歴史と日本人・中国人の好む寿司ネタ ベスト3が面白い!

回転寿司の歴史と日本人・中国人の好む寿司ネタ ベスト3が面白い!

日本食の代表格である寿司は日本人にとって圧倒的な人気があります。歴史を振り帰ると

、寿司は高級料理でしたが、回転寿司が広まって寿司が大衆化した様に思います。

その歴史を探って見たら、面白い事実が分かりました。

1958年に大阪の立ち喰い寿司店経営者・白石義明が、ビール製造のベルトコンベアをヒントに、多数の客の注文を低コストで効率的にさばくことを目的として「コンベヤ旋廻食事台」を現大阪市の近鉄布施駅北口に最初の回転寿司店である「元禄寿司」を開いたのが始まりとされています。「コンベヤ旋廻食事台」は、1962年に「コンベヤ附調理食台」として白石義明の名義で実用新案登録されています。

1968年には現在の平禄寿司が、仙台で元禄寿司の営業権契約を獲得してフランチャイズ店を開店しましたが、これが東日本での初めての回転寿司でした。実用新案登録が効いていたわけです。

その後、1970年の大阪万博で元禄寿司が出店して表彰されたことから、回転寿司の知名度が一気に上がりました。従来の寿司店の高級化傾向に対し、廉価さ、手軽さ、会計の明朗さで大衆客のニーズをとらえたのです。

1970年以降、元禄寿司のフランチャイズ店は全国的に広まり、最盛期は200店を超えました。しかし、長期的な戦略に長けていた元禄寿司は飲食店の名称として「まわる」「廻る」「回転」などを商標登録していたため、後発の他店は「回転寿司」の名称を利用できない状況が続いていました。

1997年に元禄寿司は飲食店における「回転」の使用を開放しましたので、他の業者が相次ぎ回転寿司を広めていったのです。従い1997年が真の回転寿司元年になるのではないでしょうか?

ところで、日本人が好んで食べる寿司ネタの1番はなんと言ってもマグロ(トロを含む)です。

2番目は何でしょうか?実はイクラです。そして、3番目はサーモンなのです。

一方、日本を訪れる中国人が一番食べるのはマグロではなく、サーモンです。

匂いを感じないことと,様々な食べ方が楽しめることが魅力的だそうです。

2番目が意外ですがかに味噌です。濃厚な味と高級感が魅力的だそうです。

3番目はウニです。中国人はウニが大好きな人が多く、わざわざ北海道などに行って、新鮮なウニを食べる人が結構多いそうです。

個人的にはマグロに匂いを感じませんが、中国人は感じるのでしょうか?

日本画の顔料が岩絵具(いわえのぐ)であることを知っていますか?

日本画の顔料が岩絵具(いわえのぐ)であることを知っていますか?

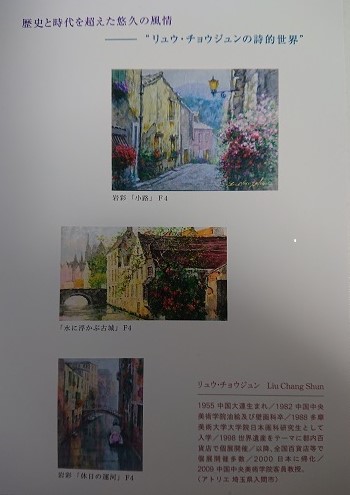

先日、友人に連れられて二子玉高島屋6階で開催されていた「リュウ・チョウジュン 25のプチベイザージュ展」を訪れました。この画家は中国大連生まれで1955年生まれの画家ですが、1988年から多摩美術大学大学院で日本画を学び、2000年に日本に帰化された方です。1998年から世界遺産をモチーフにした個展を都内の各百貨店で展開されています。個展会場でガイドをしてくれた方が、展示されている25の作品全てが日本画の顔料である岩絵具で描かれていることや、この画材で海外の世界遺産などを描く画家は少ないこと、さらに、岩絵具なので光線の角度によって表面がキラキラ光り、油絵では出せない詩情豊かな味わいが出せる絵になることを説明してくれました。そして、一番驚いたのは、日本画の顔料が辰砂、孔雀石、藍銅鉱、ラピスラズリなど様々な鉱石、半貴石を砕いて作った顔料であることでした。これを知らなかったのは私だけかも知れませんが!

いわゆる油絵の顔料は金属元素と非金属元素で作られていますが、日本画の顔料は天然石を砕いて使うことを主流としています。天然石は高価なので、1952年に市販が開始された新岩絵具(釉薬の中の長石がガラス化して、それに金属酸化物を高温焼成することでいろいろな色を出す)や合成岩絵具が広まっていますが、本物は天然石を砕く顔料です。

また、固着剤(接着剤)に膠(にかわ)を使うところも特徴です。

展示されている絵の中には、モンサンミッシェル、ミラノのドゥオモ、アマルフィ、ヴァティカン市国などもあり、まるで世界遺産を訪れた様な気分になりました。

日本画の世界も奥が深いですね!

2020年東京オリンピック・聖火リレー!

2020年東京オリンピック・聖火リレー!

東京オリンピックの聖火リレーは47都道府県・858市町村を巡ることは決まっていましたが、昨日17日に、東京五輪組織委員会や各都道府県がそれぞれの地区で聖火をつなぐランナーを発表しました。

来年3月12日にギリシャのオリンピアで採火式が行われた後、聖火は3月20日に宮城県東松島市の航空自衛隊の基地に到着し、まず「復興の火」として宮城、岩手、福島で2日間ずつ展示されます。

そして3月26日に、東日本大震災からの「復興五輪」を重視して、福島での原発事故の廃炉作業の拠点となったサッカー施設「Jヴィレッジ」をスタートして国内でのリレーが始まります。一人当り約200mの距離を2分ほどで走り聖火がリレーされます。ランナーの数が多すぎて、ここでは名前を掲載出来ませんが、様々な分野の著名人が参加するようです。各自治体におけるコースはそれぞれの歴史、文化、特色などが解るようなコース設定になっているそうです。各自治体の公式HPに詳細地図が掲載されているので参考にしてください。

リレー方法は単純に200mを走りつなぐだけではなく、特殊な方法も組み込まれています。

いくつか掲載します。

・福島県の猪苗代町では、磐梯山にあるゲレンデを聖火を持ちながらスキーで滑り降ります。

・大分県臼杵市や広島市では、古くから武芸の1つとして伝えられてきた泳ぎ方「日本泳法」で聖火をぬらさないように川を渡る予定です。

・北海道帯広市では、馬が数百キロのそりを引いて早さを競う「ばんえい競馬」で聖火を運びます。

・埼玉県日高市では、馬に乗って運ぶ予定です。

・岩手県や宮城県では、大震災を乗り越えた三陸鉄道リアス線やJR仙石線を使います。

・長崎市では、再現された「遣唐使船」を使う計画です。

・富士山も通過するのですが、どのように頂上に行くのかは報道されていませんでした。

聖火リレーについてはこれまでのオリンピックでも様々な趣向が実施されてきましたので紹介します。

① 1976年モントリオール大会:

人工衛星を使ってレーザー光線で一瞬にしてアテネからオタワに伝わりました。

② 2000年シドニー大会:

世界遺産のグレート・バリア・リーフの海中をダイバーが泳ぎ、水中でも燃えるトーチを開発した初の海中リレーでした。

③ 2006年トリノ大会:

聖火を手にしてボブスレーで滑走しました。

④ 2008年北京大会:

世界最高峰のエベレスト(中国語名チョモランマ)の山頂に登りました。

⑤ 2012年ロンドン大会:

怪獣ネッシーが生息するとの伝説があるネス湖をボートで運びました。

⑥ 2014年ソチ大会:

初の宇宙リレーをしました。2人の宇宙飛行士がトーチとともに宇宙遊泳し、バイカル湖の水中や原子力砕氷船によって北極点にも到達したのです。

⑦ 2016年リオデジャネイロ大会:

サーフボードに乗りながら波乗りリレーをしました。

⑧ 2018年平昌大会:

災害援助ロボットがランナーとして参加しました。

2020年東京大会ではどのようなリレー方法が世界に紹介されるのでしょうか?

ところで、聖火リレーについて決まっていないことが2つあります。

一つは聖火リレーの最終ランナーです。少し早い気もしますが、メディアでは多くの著名人に質問をしています。最終ランナーはやはりスポーツ選手という意識を盛っておられる方が多いようです。フィギュアスケートの羽生やMLBの大谷等が結構候補に挙がっていますが、これまでの流れからすると現役選手は採用されない様です。その意味で言うと、イチローが一番良いように思いますが、皆さんは誰だと思われますか?

もう一つは聖火台です。11月末に完成した新国立競技場に現在聖火台は設置されていません。設計段階から聖火台の設置が想定されてなく、また、木材を使用した屋根で覆われる構造なので、消防法にも抵触する懸念が指摘されていました。

聖火台の設置場所はIOCと大会組織委員会が協議して決定することになっています。旧国立競技場に設置されていた聖火台は、国立競技場の東側にある青山門の近くに設置されることが決まっていて、五輪とパラリンピックの期間中はここで聖火がともされる可能性が高いそうです。問題は聖火リレーの最終ランナーが点火するクライマックス用の聖火台をどうするかです。聖火台のデザインは太陽をイメージした球体で水素を燃料に使用するものとする方向で準備が進められているのですが、上記にの様な構造上の問題から、開会式ステージに臨時聖火台として設置する案が有力視されています。

期間中、燦然と輝く聖火はVR技術で設置されるのでしょうか?

足のむくみをとる方法!

足のむくみをとる方法!

足にむくみが出ることはありませんか?

私は、高尾山に登った後に筋肉痛が出たときや、日々のブログ書きで結構長く椅子に座っていると足がむくんできます。足がむくむと、何とも言えない痛みを感じますし、動きが鈍くなる気がするので、いつも早く解消したいと思います。ネットでいろいろ調べてみたら、医者や鍼灸院に行かなくても解消できる方法がありました。

① 患部を休ませる:

足がむくんでいる時は、症状が軽減されるまで最低でも2、3日はあまり足を酷使しないようにするのがよいそうです。

② 患部を高く上げる:

横になっているときには、患部の下にクッションを置いて心臓よりも高くして、血液循環を促進させるのがいいそうです。

③ 患部に冷却剤をあてる:

温度が高くなると症状が悪化しますので、冷却剤をあてるのがいいそうです。目安は1回当り15分で、1日数回行うといいそうです。

④ 負荷の少ない運動をする:

患部を休ませるべきですが、長い間動かないでいると、血の巡りが悪くなり、むくみを悪化させます。一番簡単なのは、負荷のかからないウォーキングです。座っているときは、たびたび姿勢を変え、時間の許す限り、足を少し高く上げるのがいいそうです。

⑤ 塩分摂取量を最小限に抑える:

体内の塩分レベルが上がると、むくみの原因になります。そのため、塩分を多く含む食品の摂取は控え、体内から塩分を排出するために水をたくさん飲むのがいいそうです。輪切りにしたきゅうりやレモンも自然の抗炎症薬だそうです。

⑥ 着るものを工夫する:

むくんでいる箇所の上にきつい衣類を着用すると、さらに血流を阻害し、むくみを悪化させるので、やめた方がいいそうです。

⑦ マグネシウムのサプリメントを飲む:

マグネシウム欠乏症の場合、むくみが悪化する可能性があります。健康食品を取り扱うお店でマグネシウムのサプリメントを購入し、毎日250mg摂取するといいそうです。

⑧ エプソムソルトを入れたお風呂に入る:

エプソムソルトは水に溶かすと自然の抗炎症剤として作用します。混ざり物のないエプソムソルトを大さじ2杯お風呂にいれて溶かし、毎日入るといいそうです。

⑨ マッサージをする:

むくんだ部分をマッサージするとむくみが緩和され、血流がよくなります。プロのマッサージを受けるか、または体のむくんだ部分を自分でマッサージしましょう。その場合、グレープフルーツのエッセンシャルオイルを使い、むくんだ場所を上方向に押しあげるようにするのがいいそうです。

尚、慢性のむくみや上記の方法を試しても数日以内にむくみがひかない場合、むくみの原因となる他の病気が隠れていないかを判断するために病院で診てもらうことが大切であるのは言うまでもありません!

中国と日本で異なる中華料理!

中国と日本で異なる中華料理!

中華料理の本家本元は中国ですが、中華料理は世界各地にひろがり、様々な国で食べることが出来ます。1979年にイタリアのミラノに駐在した時、日本料理店はわずか二つしかありませんでしたが、中華料理店は少なくとも10店ほどあり、その後も毎年数店ずつ増えていたことを記憶しています。具材や味付けは各国の風土や習慣により異なるようで、ミラノで食べたときも、日本とは違う印象でした。この傾向は日本でもあるのだろうと推測しますが、隣接している国だから料理の内容はほとんど変わらないだろうと思っている中国人観光客が結構いるようです。

定番として有名な料理でその違いを見てみることにしましょう。

① 中国の汁麺と日本のラーメン:

中国人は麺にこだわります。日本でも増えてきた刀削麺が良い例ですが、地方によって材料や切り方に麺の特徴があります。一方、日本人はスープと具にこだわりがあります。スープ作り煮もチャーシューの製法も匠の技があり、中国人は珍しさと美味しさでよく食べるそうです。

② 餃子:

中国人は「水餃(シュイジャオ)」と呼ぶ水餃子が主流ですが、日本では「鍋貼(グオティエ)」と呼ばれる焼き餃子が定番です。そして、中国では皮が主役で、モチモチ感を重んじて、厚めの皮を使用します。日本では薄めの皮ではなく具が主役です。お店によって具が異なり、それを店の看板メニューにしているところも多いです。焼き餃子の出し方は、中国では皮と皮が合わさった方を上にして出しますが、日本では焼き目を上にして盛りつけるのが主流になっています。そして、羽根の様に皮がくっついて出すお店もあります。これには、中国人もびっくりしているらしく、北京や上海では「日式餃子」として羽根つき餃子を出すところもあるそうです。そんな中で、日本で人気の餃子定食は中国人にとっては「?」マークなのだそうです。何故なら、「炭水化物」と「炭水化物」の組み合わせだからです。確かに、これはよくないかも知れません!

③ 回鍋肉:

中国語で「ホイグオロー」と言い、日本語では「ホイコーロー」と言いますが、この料理は元々四川省のもので「もう1回、鍋に肉を戻す」ということから名付けられた炒め物料理です。中国四川省では、材料に豚バラ肉とニンニクの葉、調味料はトウバンジャン(豆板醤)というシンプルなものです。豚肉の塊肉を鍋で煮てから取り出し、薄く切って、ショウガや豆板醤とともに再び鍋に戻し入れ、ニンニクの葉と炒めるのです。四川料理なので唐辛子や山椒が加えられ、辛くしびれる味付けが多いようです。一方、日本ではにんにくの葉が簡単に手に入らないことから、キャベツを使います。調味料は豆板醤ではなく甘いテンメンジャン(甜麺醤)や甘味噌を使います。日本でキャベツを広めたのは、四川風麻婆豆腐で有名な陳建一氏の父親である陳建民氏と言われています。

④ 北京ダック:

中国の北京ダックは以前中国造幣局に出張したときに、北京飯店で食べる機会がありました。10名ほど座れる丸テーブルに大皿で40~50枚ほどの北京ダックが並べられています。どれもしっかりと身がついていて、別途盛ってこられた皮などで巻かなくてもとても美味しかったです。その後、日本で北京ダックを注文したことが数回ありますが、毎回出てくるのは、ほとんどダックの皮だけではないですか!北京と日本での違いに驚くと同時に、日本の値段の高さにも「?」マークを感じました。現在は、日本で北京ダックを食べる気になりません!

海のミルク・牡蠣の効能!

海のミルク・牡蠣の効能!

冬になると是非食べたくなるのが生の牡蠣です。

昔、フランスのパリに出かけた時は必ずポートマイヨール広場に隣接している牡蠣レストラン・L‘Auberge dabに行きました。大きい2階建ての金属皿に細かく割った氷を敷き、その上に牡蠣や様々な貝を盛って出してくれます。これらをお酢とレモンをかけて食べるのですが、安くて大変おいしかったことを今でも覚えています。

日本でも、この時期になると加熱用の牡蠣とは別に、生食用の牡蠣がスーパーのカウンターに並んでいます。フランスの牡蠣もおいしいのですが、日本の牡蠣も一つずつボリュームがあってとてもおいしいと思います。12月に入ってからは週に3回は生食用の牡蠣を頂いています。

牡蠣はおいしいだけではありません。健康にもとても良い食べ物で、その効用を見てみることにしました。

① 肝機能強化:

牡蠣にはグリコーゲン、タウリン、そしてビタミンB12が多く含まれていて、肝臓の

機能を強化します。加熱調理の場合はタウリンが溶け出してしまうので、煮汁も摂取

するようにしましょう。

② 造血作用:

ビタミンB12のほかに葉酸、銅、鉄の含有量も比較的多いのが牡蠣の特徴です。貧血対策や疲労回復に効くそうです。また、赤血球産生に関わる亜鉛も取れるので、長い目で見て冷え症改善の効果も期待できます。

③ 免疫力強化:

牡蠣に含まれる亜鉛は免疫細胞を活性化させたり、粘膜を保湿するビタミンAを体内に留める働きがあり、風邪対策に有効です。

④ 精神安定:

良質なカルシウムと、カルシウムの補佐をするマグネシウムが多いので、イライラ

緩和に効果的です。また、グリコーゲンは必要に応じて脳の栄養源であるブドウ糖に変化するので精神安定作用があります。

12月の高尾山!

12月の高尾山!

昨日は快晴で気温も比較的高かったので、12月としては初めて、9回目の高尾山に行ってきました。8回目ほど登山客は多くなく、逆に少し寂しい気もしました。

コースは上りも下りも稲荷山ルートです。このコースは全長3.1kmしかないのですが、階段と荒れた道が結構多く、他のどのコースよりも足への負担がかかります。特に、頂上手前の250段強の階段が登山者をあざ笑うかの様に待ち構えているところになんとも言えないような面白さがあります。頂上からは富士山がきれいに見えました。横でしゃべっている登山客の話では夕方になると、富士山が真っ赤になりとてもきれいだそうですが、ちょっと時刻が遅すぎます。

何れ、陣馬山から高尾山までの縦走を考えていて、これまで何度も陣馬山を探していたのですが、やっと見つかりました。下の画像の中心にある山が陣馬山で、頂上にはアンテナの様な塔が見えます。この画像ではよくわかりませんが、もう一つの画像の様に白馬が居座っているはずです。

|

|

下山時には駆け足で下る若者達や、自分よりも年上かも知れない熟年4人組、中年のおばさん二人組などに、抜かれる連続でしたが、荒れた道で転ばないように注意して下りてきました。駅の方を眺めたら、売店の後ろにある小山が紅葉真っ盛りで、絵画を見ているようで得をした気分になりました!

汗を流すために、恒例の温泉「極楽湯」に行きましたが、繁盛期は終了したせいか、料金が1000円に戻っていました。

英国のブレグジットは実現すべきなのでしょうか?

英国のブレグジットは実現すべきなのでしょうか?

12月12日に行われる総選挙で、ジョンソン首相が率いる保守党が過半数を獲得すると、2020年1月31日までにEU離脱が実現しそうなブレグジット問題ですが、報道された記事だけでは、よくわからないことが沢山ありませんか?国民投票で思いがけなく離脱が過半数を取得しました。それ以降、離脱の具体案を巡って、イギリス議会やEU連合と内容を協議しては不合意の連続で、何が問題なのかもよくわからなくなっている気がします。

報道によれば、最後に残る問題はアイルランドに関連したことの様ですが、ジョンソン首相案はそれも解決したよう(?)で議会が総選挙に応じているのです。

これに対し、英国領北アイルランドの食品業界は100%ジョンソン首相案に反対しています。彼らが指摘している問題点を要点だけまとめると次の様になります。

① 英国は地域によって生産品目に特徴があることです。例えば、スコットランドはウィスキー、北アイルランドはチーズ、イングランド中部は野菜、イングランド南部は小麦です。

② 北アイルランドは食品関連産業が主力産業です。産業全体で10万人の雇用がありますが、その25%が食品関連です。

③ 食品産業は隣接するアイルランドと密接な関係があります。毎年約7000億円相当が両国間を行き来しています。

④ EU連合でまとまっているときはお互いに関税がゼロですから問題ないのですが、英国がEUを離脱すると、7000億円の行き来に関税がかかることになります。特に、農産品の多くが国境をまたいで作られています。例えば、ミルクの場合は、北アイルランドの原乳の3分の1を南のアイルランドに運んで、加工処理しています。一方で、豚の加工処理場は北アイルランドにあるので、アイルランドの豚は北に運ばれます。平均利益率が4%の食品業界に突然20%の関税がかかっては生産者も消費者もとてもやっては行けないでしょう。

⑤ 違う事例もあります。スペイン産のトマトは直接、英本土のドーバー港に輸入されます。その後、アイルランドに輸送されます。現状、アイルランドに輸入される8割の生鮮食品は英本土経由で入るため、これはEUから英本土、再度EUという流れになります。すぐに物流の流れを変えることは難しいし、関税がダブルにかかることはもっと大変です。

⑥ インフラの問題もあります。北アイルランドとアイルランドは電気や水道を共有してきました。英国本土への物流にアイルランドのダブリン港が使えなくなるのも大きな問題になります。

⑦ これらの問題についてジョンソン首相案は具体的な解決策を示していないのです。

⑧ これまで20年間、アイルランドと北アイルランドはお互いに犯罪がおきないように努めてきましたが、この関係が壊れる危険性があります。

上記の様な課題が山積している中で、2020年1月末までにEU離脱が成立するとしても、実際に影響が出てくるのは2020年末に移行期間が終了してからです。移行期間中に英国はEUとの間に貿易協定を含めた新たな関係を構築する必要がありますが、その交渉が不調に終われば、2020年末に英国は「合意なき離脱」を強いられ、英経済、通貨ポンド、あるいはポンド建て資産の価格に大きな下押し圧力が加わることになりそうなのです。個人的には、課題が多すぎてEU離脱のメリットがよく見えないのですが、皆さんはどのように思われますか?

日本ラグビー・プロリーグの実現は?

日本ラグビー・プロリーグの実現は?

第9回ラグビーW杯日本大会が日本独特のおもてなしとブレイブ・ブロッサムズの大躍進で大成功を納めた為か、日本ラグビー協会が公表したプロリーグ構想が注目を集めています。今月13日に協会は「新プロリーグ設立準備委員会」の発足を表明しました。2021年立ち上げを目指すという、協会が考えているプロリーグの内容を見る前に、現状を把握すると、現在の日本最高リーグは、社会人16チームによる「トップリーグ(TL)」で、プロアマ混在の編成で一定期間リーグ戦を行っています。厳格なプロリーグではなく、アマチュアの企業スポーツカテゴリーです。ワールドカップを率いたジョーンズHCもジョセフHCも「日本はアマチュアの国として世界のプロと戦っている」と指摘しています。

幸いなことに、ラグビーチームを持つ企業は、トヨタ自動車、パナソニック、サントリー、NTTなど世界規模で事業を展開する優良企業が多く、年間10億円以上の運営費が企業から支給されているそうです。何故このような多額を負担するのかといえば、社員の福利厚生の一部として扱う企業もあれば、広告費やスポーツ推進室のような部署の予算から支出される企業もあります。企業の広告や知名度アップがメリットなのでしょうが、最低10億円はかなりの金額だと言わざるを得ません。

これに対し協会が2021年の立ち上げを検討するプロリーグは、ワールドカップを開催した12地域(スタジアム)にプロチームを置くアイデアの様ですが、同時進行で現行のTLもアマチュアリーグとして存続する構想です。一部の推進派のチームがプロ化する一方で、企業スポーツの継続を求めるチームは“現状維持”で社会人リーグを継続しなければなりません。プロリーグに人気が集中しそうな中で、自前の資金力でTLチームを維持していく企業が16社あるかどうか疑問に感じます。

これまで競技種目の人気度では10位台中盤あたりにありましたから、にわかファンが増えたと言っても、トップレベルの野球やサッカーJリーグとは格段の差がありますし、バスケットや卓球という新しいプロリーグとの競争も起こる環境です。

プロリ-グを検討するときに参考にするものとしてスーパーラグビー(SR)があります。SRチームの運営形態を簡単に説明しますと、ニュージーランド、南アフリカなど参画5か国にリーグ戦期間限定のプロチームを設け、各チームが、その母体となる地域代表(州代表)や、地域とは関係なく世界中から選手を集めて公式戦を戦うというものです。5カ国ともラグビーの国内における人気度は高く、興行収入を想定できるほど、SRチームを作ることは難しくなさそうです。これを日本国内に当てはめると、新設されるプロチームがTLやその下部リーグの選手と出向契約のような形態で期間限定でプロ契約を結び、チームを編成して新リーグを戦い、シーズンが終われば選手は個々の所属チームに戻りプレーすることになります。プロリーグの興行収益はほとんどプロリーグに運営資金として割り振られるはずですから、間接的に関与している企業は、従来通り自己負担で既存チームを運営しなければなりません。

様々な賛否のコメントトが報道されていますが、その内容を読むにつれ、日本におけるラグビーのプロリーグは立ち上げは出来るとしても、継続は様々な問題がありそうです。一番大きな問題はどれだけ多くの子どもたちにラグビーに憧れる気持ちを持たせるかだと思います。それには、子供が憧れるようなプレーを選手が見せることが絶対に必要ですが、同時に、その選手が収入や引退後も含めた生活面での成功を収めることがとても重要なのではないでしょうか?TV放映では野球人気が落ちていますが、未だに野球をスポーツとして取り組む少年達が多いのもそこに理由があると思われます。引退後のセカンドキャリアについては、プロになったからには自己解決をしなければならないという考え方が強くありますが、ラグビーは肉弾戦ですから危険度が高く、他のスポーツのプロ選手以上にサポートが厚くても良いのではないかと個人的には思います。

以上の様な思考を進めていくと、現時点で最も実現可能と思われるのは、現在のTLを中心とした社会人リーグのプロ化に行き着きます。プロリーグとしてはフランチャイズの競技場がなくてはなりません。既にワールドカップが開催された12会場に、増えるであろう東京基盤のチームの為に東京に競技場を増やして体制を整えます。さらに、各フランチャイズの母体となる企業は現状の様に1社で参画するところもあれば、リスク軽減の為、2~3企業が共同で参画するすることも出来るようにするのです。これであれば、企業は広告等の経費負担だけでなく、興行収入も見込めるのでプロリーグのあり方を進化させる原動力が生まれます。さらに、選手達もセカンドキャリアの道が開けるので、まさにウィンウィンの形になるのではないでしょうか?折角にわかファンが拡大したラグビーを日本全体で育てて行きたいと思います!