王将戦第3局始まる!

王将戦第3局始まる!

藤井王将の先番で第3局が始まりました。

放映はABEMAではなく毎日新聞のものなのでAIの優劣判定がありません。

第2局も藤井王将が勝つと思って見ていましたが、最後は藤井王将が投了してしまい驚きました。

自分が如何に将棋の優劣を理解していないと分かり、さらに藤井王将が負けたのでがっくりでした。

今回は藤王将が先番なので負けるわけにはいきません。

負けると一気に報道が羽生九段に味方するような無いように変わってしまいます。

今回は今までみたこともないような序盤の進行になっています。

毎回感じますがタイトル戦が始まると2日間何も出来なくなるので、1日の使い方としてはどうなのかと疑問に思うこともあります。

エクアドル・キトのパネシージョの丘と赤道のコリオリの力!

エクアドル・キトのパネシージョの丘と赤道のコリオリの力!

先日BS番組でエクアドル・キトの特集を放映していました。

1992~97年の5年間キトに居住していたので懐かしく観賞しました。

大半がキトの旧市街についてだったのですが、新市街に済んでいた私に取っては初めて知る情報が沢山ありました。

キトがインカ王国の第2の都市だったとは知りませんでした。

番組を見て先ず感じたのはエクアドルが裕福になりキトも驚くほど近代化されたことでした。

地下鉄まで走っているというのです。

キト全体を見下ろすピチンチャ山が凄く印象的なのですが、この山の紹介はありませんでした。

1999年に噴火した様なので風景が変わったせいかもしれません。

一番印象的だったのは旧市街にあるパネシージョの丘も頂上に鎮座する聖母マリア像も不変だったことです。

それほど高い丘ではないのですがここに登ると旧市街も新市街も見渡せるのです。

旧市街と新市街の間に中央広場みたいなところがあり、当時無名の画家達が自作を路面展示しながら売っていました。

パリのモンマントルの丘の雰囲気に似ています。

大半は画像の様なゴンザロ・エンダラ クロウの模倣画でしたが、

唯一凄く気にいった絵があり帰国直前に買った作品を現在画像の様に部屋に飾っています。

この絵の中心がパネシージョの丘で何となく嬉しく感じました。

当時日本から来られるお客を連れて行く場所にキトから30kmほど離れた赤道記念碑があります。

そこには赤道を示す赤い線が塗られていましたが現在は黄色く塗られているではありませんか。

当時から知られていましたが、現在は250mほど離れた場所に赤道が赤く塗られています。

そこで案内役またはガイドの人がコリオリの力を見せる実演をしているのです。

コリオリの力とは、回転座標系上で移動した際に移動方向と垂直な方向に移動速度に比例した大きさで受ける慣性力です。

ちょっと難しいので分かりやすく説明すると、地球は東向きに自転しているため、

低緯度の地点から高緯度の地点に向かって運動している物体には東向き、

逆に高緯度の地点から低緯度の地点に向かって運動している物体には西向きの力が働くのです。

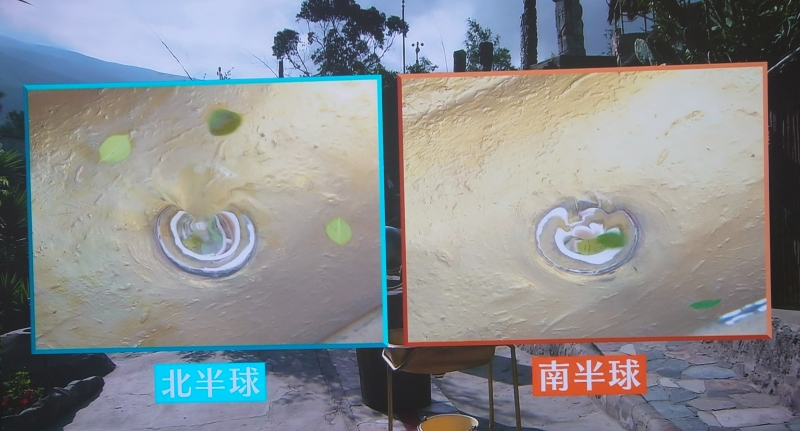

言い換えると北半球では右向き(時計回りと反対)、南半球では左向きの力(時計回り)が働きます。

実演は画像の様に真ん中に排水口がある水槽に水を張り、

葉っぱを浮かべた上で排水口を開けると葉っぱが赤道の来たと南で回り方が逆になります。

赤道上で排水すると葉っぱは回りません。

昔はなかったですが、確かにこの実演は分かりやすいと思いました。

大変懐かしい番組でした!

高齢者に厳し過ぎる岸田政権!

高齢者に厳し過ぎる岸田政権!

燃料は上がり、為替は円安になり、いずれも物価高に繋がっています。

そのような環境下、岸田政権は物価上昇以上の賃金アップを産業界に要請しています。

ユニクロの様に早々と反応した大手企業もあれば、慎重でコメントを発していない大手企業もあります。

しかし、欧米諸国との賃金上昇差を考えれば、十分な内部留保を抱えている大企業は多かれ少なかれ対応すると思われます。

問題は全体の99%を占める企業数で従業員も77%を占める中小企業が対応出来るかということでしょう。

結論としては岸田政権が望む様な結果にはならないと推測しますので、岸田政権は出鼻をくじかれることになるでしょう。

但し、賃金が例年に増して上がることは間違いないと思われますので、出来るだけ多くの方が働くことをお勧めします。

問題として提起したいのはリタイアして無職の高齢者に対する岸田政権の対応です。

対コロナ政策では現在70歳以上の高齢者が従来の比でない速度で亡くなっています。

医療業界は警鐘をならしていますが、政府は聞く耳を持たず成り行きに任せています。

米国で感染拡大している新型のXBBが日本でも感染拡大したら岸田政権は行き詰るかも知れません。

さらにひどいのが年金です。

物価上昇以上の賃金アップを目玉政策の一つとするなら、年金も物価上昇以上にしてもらわないと高齢者は生きていけません。

それなのに岸田政権は23年度の年金にマクロ経済スライドを発動したのです。

年金額は68歳以上が前年の物価変動率(22年は2.5%)、

67歳以下が過去3年間の賃金変動率(19~21年度平均は2.8%)に基づき決定されています。

しかし、マクロ経済スライドが発動されたことにより、23年度の年金額は本来の上昇率より0.6%引き下げられてしまうのです。

これは絶対におかしいと思うのですが、皆さんはどのように感じるでしょうか?

過去最強クラスの寒波!

過去最強クラスの寒波!

2023年1月24日から過去最強クラスの寒波がやってくるとTV経由気象庁が警報を発し、

TV各局も国会での増税問題や一般人の生活苦に対する論議をそっちのけで報道しています。

この寒波は約1ヶ月前に北米が大変な寒波に襲われましたが、それが偏西風によってアジアに巡って来ているものと推測しています。

最近は「過去最強クラスの寒波」が何回も報道されているような気がします。

自分が小学生の頃ですから今から65年ほど前は冬に雪が降るのは当たり前でした。

真夜中の気温が氷点下になるのも普通の出来事だったと思います。

近所に23区で一番高い44.6mの箱根山があり、雪が降ると竹スキーを造ってよく滑っていました。

また、ベニヤ板に座り頂上から横にある音楽堂まで落差約50mを滑り降りると凄い迫力を感じたものです。

お金がなかったものですから父親が仲間と一緒に造った3畳くらいのスペースで勉強をして夜は布団を敷いて寝ていましたが、

プロの大工仕事ではないので壁の木材が密閉されておらず隙間風が新進と入り込んで来ます。

冬は毎晩湯たんぽを入れてもらい、毛布の上に掛け布団を2枚重ね、首まで毛布と掛け布団で覆い朝まで微動だにせず眠るのです。

零下の夜が明けて目が覚めると、先ずまつげに霜がついていることに気がつき、掛け布団を押し上げるとバリバリという音がしました。

そして毎朝生き延びた幸せ感を味わったことが幾度となく思い出されます。

そんな感じで少年時代を過ごしたせいか、冬に雪が降らないのはむしろもの足りなさを感じてしまいます。

補聴器の仕事を張り始めて、冬の期間に北海道にも幾度となく行きました。

旭川に行く前にマイナス15度との報道を見たときはさすがにびびりましたが、

行ってみたら風がなかったせいかとんでもなく寒いという感じではありませんでした。

驚いたのは女子高生達が普通のソックスだけで歩いていたことです。

思わず近づいて観察しましたが、ストッキングは履いておらず素足ではありませんか。

人間の適応能力に感動しました。

そんな経験から過去最強クラスの寒波といわれても実感が沸きません。

地球温暖化で暖冬が多くなったのが原因だと思いますが、

世の中の利便性が増せば増すほど自然の力に対する抵抗力が失われる典型的な例なのかも知れません。

何かがおかしいと感じ頻繁に過去最強クラスの寒波を発表する気象庁の歴史を調べてみました。

簡単に言いますと、1872年に北海道で気象観測所が出来、1875年に東京気象台が出来たので結構歴史がある印象です。

気象庁に昇格したのが1952年ですからその時からデータが蓄積された様に感じます。

自分の少年時代はそれ以降だったので、その当時の記録はあるはずです。

従い過去の記録に比べれば現在の東京の状況は大したことではないので、やはり過去最強クラスの寒波というのは言い過ぎではないでしょうか?

電気座布団!

電気座布団!

今日もとても寒いです。寒い時ホットヨガに行くと、終わってからもけっこう長時間身体が暖かく、寒さを感じにくくなります。

これは素晴らしい事ですが、ホットヨガをした次の日は起きるのが遅くなりがちです。

どうも身体が疲れるようです。そんな訳である程度日を空けてから行くようにしています。

家でゆっくり本を読んだりテレビをみたりする時暖かくしたいと考えていたら、電気座布団を思い出しました。

去年も一昨年も使っているのに忘れていましたが、探したらすぐ見つかりました。

ムートンの敷物も暖かい膝掛けも一緒に出てきました。

早速使ってみますと、とても快適です。

この電気座布団は趣味の仲間のクリスマスパーティーで、それぞれ3000円程度のプレゼントを買って贈り合うと言う事をした時に、

頂いたプレゼントで、もう何年も経ちますがとても役に立ちます。

おまけに消費電力もびっくりする程少なく電気代も本当に僅かな物です。

気持ちよくぽかぽかしながら一冊本を読み終え、この文章を書き終えてからゆっくりとコーヒーを飲もうと思います。

ズワイガニの呼び名!

ズワイガニの呼び名!

冬のかにといえばタラバガニ、毛ガニを先ず思い浮かべますが、

最近は漁獲量が減っていることやロシア問題から数量が減っているのに加え値段が凄く高くなっています。

そこで通販でも町おこしのPRでも最近はズワイガニが主体になっています。

もともとタラバガニ派だったので昔はほとんど食べませんでしたが、高いのでやむなくズワイガニを食べるようになりました。

食べてみたら意外と美味しいではありませんか!

食感やボリューム感はタラバガニに負けますが、味自体は甘みがあって一般駅には受けがいいかも知れません。

タラバガニは北海道どこでも名前が同じですが、ズワイガニは地域によって呼び名が違います。

TV報道経由各地のお話を聞くとここの「・・・ガニ」が一番といわれるのですが、姿からしてみんなズワイガニなのです。

一度産地を巡って美味しさの比較をして見たいとも思いますが、往復運賃を考えると行く気になりません。

年金生活者としては夢の又夢ということでしょうか?

参考までに各地ごとの呼び名図を掲載しておきます。

2023年男子全国駅伝!

2023年男子全国駅伝!

先週の女子に続き男子の全国駅伝が行わました。

優勝は本命の長野が安定した襷繋ぎで大会新記録の優勝を果たしました。

この駅伝は中学生と高校生が中心の駅伝なので、日本の中長距離界を占うイベントとして価値があります。

日本の少年達は大体野球の世界に入り、最近はサッカーにもいい人材が流れています。

野球もサッカーも足が速くないと話にならない競技なので陸上界にとっては頭の痛い存在です。

しかし、最近の駅伝人気のおかげで野球やサッカーから陸上に移る少年達も増えている様な気がするのです。

中学生も高校生も駅伝ランナーとして走る姿が様になっている選手が増えているのではないでしょうか?

驚くことに17歳の男子平均身長は1994年に170.9cm、女子158.1cmでしたが、

2021年は男子170.8cm、女子158.0cmとむしろ下がっているのです。

その中で駅電に出る選手達の身長は明らかに高くなっているように見えるので将来の希望を感じます。

ケニアなどのアフリカ勢にすぐ勝てるとは思いませんが、凄い走りをする選手がどんどん出てくることを期待しましょう!

物価の値上がり!

物価の値上がり!

物価の値上がりを切実に感じます。

毎日どうしても必要な食料品は確実に上がっています。

安くて価格が安定した卵も値上がりし、庶民の台所を直撃します。

円安が一時すごく進んだ時に値上がりした輸入食品なども、円高に振れている今も値下がりする訳でもなく、高価格のままです。

日本は長い間デフレだったため物価が長く、大きく変動しなかったので余計に強く感じます。

更に大きく上がっているのが電気代をはじめとした光熱費です。

毎日寒いので暖房費も大きく跳ね上がりそうです。

身体の健康の為には寒さを我慢するのはとても悪いそうなのでこれは必要不可欠な費用です。

政府は防衛費を上げようとしていますから税金も上がるでしょう。

コロナが長引き異次元の金融緩和を長く続けていたため、金融政策の転換も始まりかけています。

何税であれ税金が上がる事はあっても下がる事はない状況です。

少子化と高齢化は加速して税金を負担出来る世代は減るばかりです。

全ての世代の人達にとって厳しい環境かと思います。

政府がどんな舵取りをし、我々国民は個人レベルでどんな舵取りをして行くのか、目が離せない状況です。

大相撲初場所・相撲協会が横綱造りで焦っている?

大相撲初場所・相撲協会が横綱造りで焦っている?

初場所も今日から残り3日間です。

今場所は照ノ富士が休場で誰が優勝するか分からない場所としてスタートしました。

休場の1横綱、際どく残っている1大関の貴景勝、4関脇、4小結という布陣で相撲協会の危機感丸出しの場所です。

関脇高安は早々と休場、大関陥落の関脇正代は6敗で復帰の可能性がなくなり、相変わらず役力士の重みが見えません。

そんな中で貴景勝が負けそうな相撲を張り手とはたきといなしで乗り切っていましたが、

2連敗を喫し3敗になり、2敗の阿武咲に抜かれてしまいました。

本日両者が対戦するので優勝争いの観点からは注目されます。

相撲協会は横綱と大関が少ないので早く昇格させないと大相撲人気ががた落ちすると思い、

貴景勝の優勝をに期待して早く横綱にさせたいと思っている様に見えます。

しかし、私の目からすると、貴景勝は大関止まりの力士だと思うのです。

体重はありますが背が低く足も速くない。

押し相撲ですがはたきやいなしを織り交ぜ、最近は強烈な張り手まで使う力士です。

怪我や休場も多く、特に首に問題があると指摘されています。

あれ程太っていては四つ相撲はこれからやっても無理があります。

こんな力士が横綱になって9-6横綱といわれるのはむしろ評判を悪くするし、もっといえば短命で終ってしまう可能性があります。

やはりここは1横綱1大関時代が続いたとしても、そのレベルに相応しい力士の登場をじっくり待つしか無いのではないでしょうか?

2022年第1~4四半期(1~12月)補聴器出荷台数!

2022年第1~4四半期(1~12月)補聴器出荷台数!

2022年第4四半期の補聴器出荷台数が公開され、2022年全体の数字が判明しました。

内容は次の通りです。

2022年 1月~12月(前年比) タイプ別構成比(前年の構成比)

合計 600,178(101.7%)

ポケット型 14,058( 87.6%) 2.3%( 2.7%)

耳かけ型 158,132(103.8%) 26.3%(25.8%)

RIC型 195,523( 95.9%) 32.6%(34.5%)

メガネ型 239( 73.8%) 0.1%( 0.1%)

耳あな型 183,676(102.1%) 30.6%(30.5%)

既成耳あな型 48,550(128.9%) 8.1%( 6.4%)

2022年10~12月は残念ながらコロナ第8波の影響で前年比マイナスになりましたが、

2022年全体では待望の60万台に到達しました。

2023年からは自粛ムードが解消して多くの人が外出し、社会活動におけるコミュニケーションが増えると思います。

社会活動に不可欠な聞こえの必要性がさらに認識され、補聴器の販売拡大も期待出来るのではないでしょうか?

補聴器の種類で見ると簡単に装用できる既成耳あな型が伸びています。

このタイプには各メーカーがこれからも比較的よい製品を投入することが予測されますのでさらに伸びる見込みです。

また、マスク装用が減ることでRIC型も再度販売が伸びるように思います。

これから購入される方はこれら2タイプを中心に販売店で相談されては如何でしょうか?