鹿児島県の高級ホテル・1泊100万!

鹿児島県の高級ホテル・1泊100万円!

【はじめての補聴器】サイトが推奨する谷山補聴器センターがある鹿児島県に

今般リニューアルをして1泊100万円の部屋を完成したホテルがあります。

その名は城山ホテル鹿児島です。

鹿児島市にある標高107mの城山公園のすぐ脇にあり、鹿児島市内と桜島が一望出来、

さらに、天気が良ければ霧島や開聞岳まで見えるそうです。

1泊百万円の部屋は200平方メートルの広さがあり、部屋のいたるところに

鹿児島の伝統や文化が散りばめられています。

部屋からも露天風呂からも鹿児島市と桜島が見渡せるので、鹿児島にいることを

実感させてくれることが最大のセールスポイントでしょう!

10月2日から宿泊が可能ということで、既に数組の予約が入っているとのことです。

やはり、国内にも海外にも富裕層が沢山いる証明の様に思います。

一方、私は仕事で鹿児島市に50回以上訪れていますが、残念ながら城山ホテル鹿児島に

宿泊したことがありません。理由は高額なことと移動に不便なことでした。

東京にも1泊100万円を超える部屋があるホテルが複数あるようですが、いずれも

宿泊したことはありません。自ら払って100万円の部屋に泊まるという気持ちは

全くありませんが、万一、招待していただけるならば、東京都心のホテルよりは、

城山ホテル鹿児島に宿泊したいと思います。

水素燃料の旅客機!

水素燃料の旅客機!

21日に欧州航空機エアバスが発表したところによると、2035年までに水素を燃料とする旅客機を

実用化するそうです。二酸化炭素をばらまきながら飛行している旅客機が排出をゼロにしたら、

世界の大気がどれだけ綺麗になるのでしょうか?

温暖化の影響で世界が異常気象でテンヤワンヤの現状を、圧倒的な速度で改善してくれるかも

しれません。2035年といわずもっと早く実用化出来ないものでしょうか?

画像はエアバスが公開したイメージ図です。

カエデ(楓)とモミジ(紅葉)!

カエデ(楓)とモミジ(紅葉)!

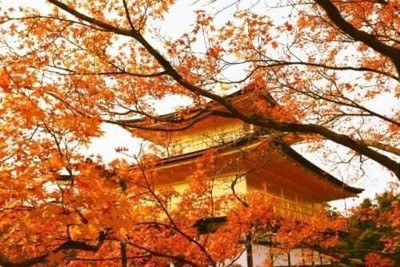

秋といえば紅葉の季節で日本中至るところで美しい紅葉を見ることができます。

特に京都の寺院では芸術的な景色を楽しめるので、日本中から観光客が集まります。

新型コロナウイルスにもめげず、今年も沢山の方々が訪れることでしょう。

ところで、カエデとモミジの違いはどうなっているのでしょうか?

植物学的にはすべてムクロジ科カエデ属に分類され、モミジ属はありません。

英語ではカエデをMAPLEと称します。モミジは世界では認知されていないので、

JAPANESE MAPLEと訳されます。

カエデはカエルの手に似ているので名付けられました。モミジは古来使われていた「もみづる」と

いう、草木が色づく意味の動詞から名付けられました。日本ではカエデ属は27種ですが、

カエデの中で特に真っ赤に色づく種類をモミジと呼ぶようになった様です。

そのため、モミジは大別すると、イロハモミジ、ヤマモミジ、オオモミジの3種類しかなく

自生分布が異なります。

イロハモミジは福島県以西、四国、九州の主に太平洋側の山地に普通にみられます。

オオモミジは北海道から九州まで広く分布していますが、本州北部では太平洋側だけです。

ヤマモミジは本州北部の日本海側に分布しています。

カエデ属なのではっきりと違いを定義することは出来ませんが、強いて指摘するならば、

葉の数が5~7枚で切れ込みが深いものがモミジで、葉の数が10枚くらいまであり、

切れ込みが浅いものをカエデとしているようです。

画像は左がイロハモミジで右がウチワカエデです。

|

|

紅葉の色はカエデとモミジで異なるものではありません。

そもそも樹木の葉は黄色系色素のカロチノイドと緑の色素クロロフィルを持っています。

通常はクロロフィルの含有量が多いため緑に見えます。

秋になると、葉を落とす準備として、葉の付け根の所に離層というミゾができ、クロロフィルが

分解されてカロチノイドが残るので黄色く色づきます。典型的なのはイチョウでしょう。

葉に蓄積した糖類が紫外線を浴びることでアントシアンやタンニン系の色素に変化する樹木、

例えばカエデやモミジはそれぞれ赤や茶に紅葉するのです。

赤色のアントシアンの生成には、豊富な日光と夜間の冷え込みが条件となっています。

枝先の葉に比べ、木陰や葉陰の葉は日中の光と夜の冷え込みが不足しているので、

同じ木でも赤と黄色が現れるのです。

紅葉はなかなか奥深いですね!

これらの漢字読めますか(第6回)?

これらの漢字読めますか(第6回)?

今回は普段使っている1文字漢字の読み方がテーマです。

凄く簡単そうですが、全問正解は難しいかもしれません。

是非、挑戦してみてください!

1. 熟す

2. 論う

3. 与する

4. 弁える

5. 配う

6. 準える

7. 設える

8. 質す

9. 粧す

10. 扱く

答えはこちらです。

高齢者の国・日本!

高齢者の国・日本!

21日の敬老の日に合わせて総務省が発表したところによると、2020年

9月15日現在で65歳以上の高齢者が3617万人で総人口に占める率は

28.7%になりました。この占有率は世界最高で、2位のイタリアの23.3%を

大きく引き離しています。

性別で見ると男性は25.7%ですが、女性は31.6%を占めています。

もう一つ凄い数字は70歳以上の女性です。占有率は25.1%となり、

女性の4分の1が70歳以上になったのです。

労働力調査によると、2019年の高齢者の就業人口は892万人で総就業者に

占める割合は13.3%に達しています。まさに日本に貢献する高齢者です!

先日はシルバー川柳の入選作20選が公益社団法人・全国有料老人ホーム協会から発表されました。

今年はコロナ禍に関連した作品が多かった様ですが、逆境でも忘れないユーモア精神は大したものです。

いくつか掲載します。

○ 耳鳴りも ピーシーアールと 音がする

○ 聴力は 下がるが悪口 よく聞こえ

○ テレワーク やって見たいが 俺無職

○ ばあさんの 手作りマスク 息できず

○ 武勇伝 俺の話は 無観客

○ 円満の 秘訣ソーシャル ディスタンス

知っていますか?よく使われる言葉の正式名称!

知っていますか?よく使われる言葉の正式名称!

普段何気なく使っている略語の正式名称をすぐに答えられないものがあります。

少なくとも次の5つ程度はしっかり答えられるようにしましょう。

MRI :Magnetic Resonance Imagingが正式名称で

核磁気共鳴画像法の略語です。

CT :Computor Tomographyが正式名称で

コンピュータ断層影像法の略語です。

ATM :Automatic Tellet Machineが正式名称で

現金自動預け払い機の略語です。

PET :Polythylene Terephthalateが正式名称で

ペットボトル等に使われるポリエステルの一種です。

LASER:Light Amplification by Stimulated

Emission of Radiationが正式名称で

誘導放出による光増幅放射の略語です。

愛宕山!

愛宕山!

東京23区の天然最高峰である愛宕山は、日比谷線の神谷町駅と虎ノ門ヒルズ駅の

中間にあります。滅多に訪れたことが無い地区ですが、神谷町から愛宕山方面に歩いて

行くと左側に高層ビルがあります。それが東京都で一番高い虎ノ門ヒルズ森タワーです。

高さは255.5mで下から見上げると首が痛くなりました。その先を左に曲がり

しばらくあること建物の脇に設置された階段を60段ほど登り、その後緩やかな坂道を

たどると山頂に着きます。周りが高層ビルだらけなので山という感じは全くありません。

そして山頂にあるのは愛宕神社でした。

あまり見るものもなく返ろうと思い別方向に向かったら、名物の急勾配階段が

あったのです。下手すると転げ落ちそうで、高所恐怖症の気がある私はすくみました。

意を決して階段の脇にある鉄製の手すりを頼りに下りましたが、均一な階段ではないので

何度か止まりました。合計85段を下りきりほっと一息です。

下から見上げるととんでもない階段だと再認識しました。

そこから神谷町駅迄戻ったのですが、そこら中で大型ビルの建設が進んでいました。

出来上がったビルの名前を見るとほとんどが森ビルです。

愛宕は森ビルの街といっても過言ではないと思いました。

次回訪れるときは、急勾配の85段に挑戦です!

390mのトーチタワー(Torch Tower)建設!

390mのトーチタワー(Torch Tower)建設!

現在日本一の高層ビルはあべのハルカスで300m、2位はランドマークタワーで

296.3m、そして3位はりんくうゲートタワーで256.1mです。東京ので一番は

虎ノ門ヒルズ森タワーで255.5mです。

昨日17日に三菱地所が東京駅前再開発プロジェクトの詳細を発表しました。

サッカーコート4つ分の敷地内に合計4つの建物が建てられますが、注目は390mの

超高層ビル、トーチタワーです。現在日本ビルと朝日生命大手町ビルがある土地に立つ

予定で、地震対策のせいか1フロア当りの面積が相当広い巨大ビルになりそうです。

ダントツの日本一になるこのビルの完成は2027年の予定です。それまでの期間、

東京駅に出向いて建設の進捗状況を観察及び撮影する人が増えるのではないでしょうか?

画像は完成の想像図です。

東京23区内の最高峰!

東京23区内の最高峰!

東京23区内は結構平坦ですがそれでも凹凸はあります。

そんな23区内に最高峰が2つあります。

まずは天然の最高峰ですが、東京メトロの神谷町駅から歩くと行ける港区愛宕(あたご)に

ある愛宕山です。標高は27.5mしかありませんが、急勾配の石段が待ち構えています。

大昔、梅が満開の時期に愛宕山を訪れた将軍・徳川家光が、石段の上に咲く梅を取って

くるようにと命じたところ、馬で駆け上り見事に梅を献上した曲垣平九郎がその後

日本一の馬術の名人と称えられました。この出来事があってから、「出世の階段」としても

有名になったのです。

もう一つは人工の最高峰ですが、新宿区戸山にそびえる箱根山です。

標高は44.6mですが、ふもとも標高が高いので緩い階段をちょこっと上れば頂上です。

もとは、戸山荘と呼ばれた尾張藩の下屋敷に、箱根に見立てて築かれたものなのです。

明治以降、下屋敷は廃され、陸軍戸山学校を経て都営住宅の戸山ハイツになりましたが、

箱根山だけは残されてきました。

私は16歳まで箱根山の近くに住んでいましたから、そこが遊び場だったのです。

この箱根山は方向によって高低差が異なります。私が住んでいた西側が高く、

そこからは標高差が20mくらいでしょうか?逆に東側からだと60~70mくらいの

標高差になります。いつ造られたのかは知りませんが、北側の斜面に音楽堂があり、

幼少の頃は夏になるとそこでお祭りなどもやっていました。当時は頂上からの眺望が

素晴らしく、遮るものが何もなく、360度見渡せたものです。富士山はもちろんのこと、

後楽園球場や隅田川の花火大会も満喫出来ました。

この山は笹で覆われた山でしたので、夏はベニヤ板をソリ代わりにして滑走し、

冬は竹スキーで滑降したものです。また第2次大戦の名残で防空壕跡があって中

を探検したことを覚えています。2軒長屋の平屋だった戸山ハイツ自体が10階程度の

アパート化したことや、至るところに結構高いビルが出来ているため箱根山からの

見晴らしは悪くなってしまいました。

近々天然と人工の最高峰を訪れて見たいと思います。

箱根ゴールデンコース60周年!

箱根ゴールデンコース60周年!

箱根の代表的な観光ルートである箱根ゴールデンコースは先日の9月7日に60周年を

迎えたそうです。このコースは箱根湯本を起点として、箱根登山電車で強羅、箱根登山

ケーブルカーで早雲山、箱根ロープウェイで大涌谷を経由して桃源台、箱根海賊船で箱根町、

そして箱根登山バスで箱根湯本に戻るものです。お薦めは箱根町から足を伸ばし、

箱根神社で参拝し、さらに駒ヶ岳ロープウエイで頂上に行き芦ノ湖と富士山の絶景を

見ることです。ロープウエイの途中には見事なヒノキ林があり目を見張ることでしょう。

これだけでもまる1日はかかりませんから、東京からの日帰りも十分可能です。

昨年は大涌谷の噴火警戒レベル引き上げにより約5ヶ月間運休でしたし、台風19号の

直撃で箱根登山電車が不通になり大被害を受けましたが、7月23日に箱根登山鉄道が

復旧したおかげで箱根ゴールデンコースが完全に復活しました。

これからは紅葉の季節でもあり、コロナ禍で引きこもりがちの鬱憤を晴らす為にも

是非訪れてみては如何でしょうか?

|

|