宇宙国家アスガルディア、建国宣言!

宇宙国家アスガルディア、建国宣言!

マイティー・ソーという映画があるのを皆さんはご存知でしょうか?アイアンマン系のSFアクション映画で、そこにアスガルドという国が出てきます。今回のアスガルディアと、どちらが先に命名したのか不明ですですが、いずれも、北欧神話に出てくる「アサ神の国」から引いてきたのでしょう。ロシアやアメリカなど4カ国の宇宙開発専門家らのチームが、2016年の10月に衛星軌道上に独立国家「アスガルディア」を建設する構想を発表しました。そして、2017年の11月に人工衛星「アスガルディア1」を打ち上げ、約3週間後に地球低軌道に入りました。同チームは「宇宙空間だけに領土を持つ最初の国家になった」と宣言したそうです。面白いのは「アスガルディア1」のデータには、国家として最低限必要な、憲法、国家のシンボル、政府文書、国民の名簿などが含まれていること。18歳以上であれば氏名とメールアドレス、及び国籍の入力だけで国民登録ができます。11月の打ち上げから登録が増加して、既に15万人を突破しているそうです。現在、150人からなる議会議員の選出を実施していて、2018年1月1日に終了する予定です。

画像は宇宙国家「アスガルディア」のシンボルをほどこした衛星のイメージです。

残しておきたい絶景 その1、他!

残しておきたい絶景 その1、他!

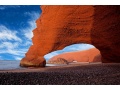

● モロッコ南西部シディイフニ近くのレグジラビーチにある、海に突き出した赤い岩のアーチ。まるで像の後ろ脚が海に残っているような印象をあたえます。このアーチから見える景色も良い感じです。残念ながら、2016年に巨大な崖の重みに耐えかねて、このアーチが消滅してしまいました。

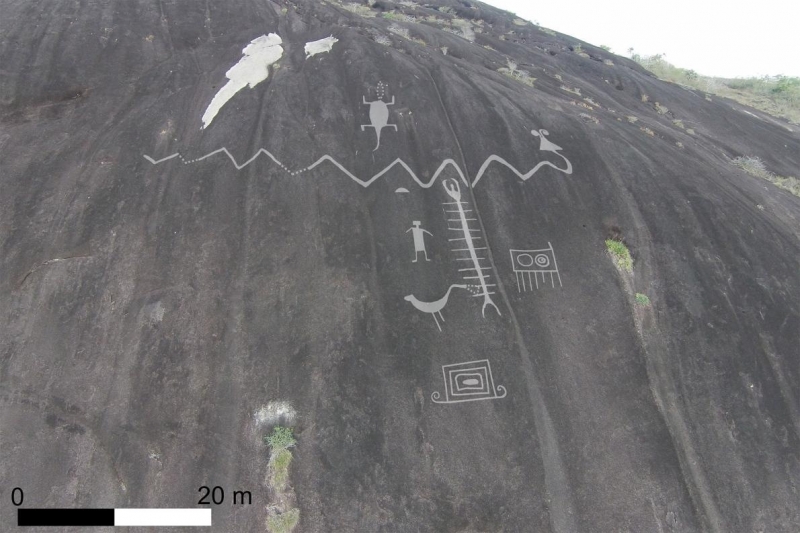

● ドローンのハイテクカメラで捉えた世界最大級の岩絵。ヴェネズエラの西部を流れるオリノコ川の「アチュレス急流」に、それ以上ボートでは行けない場所に5つの島があって、巨大で複雑な図案が描かれているそうです。最大は角のある蛇で約30メートルもあります。

英国の考古学者リリス氏によると、約2000年前のこの場所は民族、言語、文化が集まる場所だったようで、描かれている岩絵も同一の描き方ではなく、多様な文化が混じり合っているのがわかるそうです。こんな岩の斜面にどうやって描いたのでしょうか?

この世の果て?みたいな絶景10選!

この世の果て?みたいな絶景10選!

ナショナルジオグラフィック日本によれば、恐ろしくも美しい絶景があるそうです。写真は掲載しませんが、場所と情景は覚えておいて、いつか訪れてみては如何でしょう!

① 地獄の門:トルクメニスタンの砂漠の真ん中で炎を吹き出す大穴。1971年に石油掘削調査をしたときに、装置もろとも地盤が崩落して出来たものらしいです。その時に流れ出した天然ガスに火がつき、それ以来、燃え続けているそうです。

② 硫黄の地獄絵図:イタリアはナポリ西方のカルデラ内にあるフレグレイ平野。数万年前から噴火を繰り返し、今でも蒸気や硫黄ガスを噴き出す噴気孔がいくつも形成されているそうです。

③ 刺激的な青い炎:インドネシアのイジェン山。山頂に腐食性の強い酸性水で満たされた湖があります。夜になると硫黄ガスが燃えて、美しいエレクトリックブルーの炎が山の斜面を下ってくるそうです。

④ 真っ赤に染まる湖:タンザニアのナトロン湖。湖畔に生息するピンク色のフラミンゴを見ると一見平和な風景ですが、塩水に暮らす藍藻のおかげで湖は真っ赤に染まっています。水質はアンモニアと同じくらいのアルカリ性で温度は50度ほどあるそうです。

⑤ 血の滝:南極の真っ白な氷河の中にひときわ目立つ血のように赤い滝。鉄分を含む塩水が滝として落ち始めるとき、鉄分が酸素と反応してさびの様な赤色に変化するそうです。

⑥ 枯れ果てた大滝:米国ワシントン州クーリーシティにあるドライ・フォール。最後の氷河期には高さが約120メートル、幅5キロほどで、ナイアガラの滝より10倍規模の世界最大の滝となるはずだったのですが、現在は断崖に囲まれた湖と化しているそうです。

⑦ 息も出来ない結晶洞窟:世界最大級の結晶があることで知られるメキシコの「結晶洞窟」。洞窟の真下にマグマだまりがあるので、気温50度くらいで湿度はほぼ100%。2015年に鉱山の操業が終了したため、洞窟は地下水で満たされたそうです。

⑧ 世界でいちばん雷が多い場所:1年間に200日以上も雷が発生するヴェネズエラのカタトゥボ川とマラカイボ湖が出会う場所。1時間に280回の雷を観測することもあるようです。夜間にイオン化したメタンが溜まり、上空の雷場が強くなるのではと科学者たちは推測しているそうです。

⑨ 虹色の熱水泉:虹色の熱水泉と呼ばれるイエローストーン国立公園のグランド・プリズマティック・スプリング。中心部の水温は90度近くあり、透明度が高く美しい青色をしています。この熱水は外に広がるほど冷やされ、水温に耐えられるシネココッカス属の藍藻が黄の色素を生成し、青の周りに黄色の輪ができます。そしてさらに気温が下がると生物が多様化して、輪の色が虹色に変化していくそうです。

⑩ あの世の風景:海抜が海面より低いマイナス50メートルにあるエチオピアのダロル火山。地上の火山では最も低い位置にあります。塩の構造物の間で、酸性の温水と硫黄を含む鉱物、致死性のガスが混ざり合っているそうです。

今年の冬は寒いだろうか?

今年の冬は寒いだろうか?

日本気象協会は日本を、北日本日本海側、東日本日本海側、西日本日本海側、北日本太平洋側、東日本太平洋側、西日本太平洋側、沖縄・奄美の7地域に分けて予報を出しています。11月24日に発表された3ヵ月予報によると、それぞれの地域によって天候の違いはあるのですが、どの地域も平年と変わらない天候の3ヵ月予報になっていて、例えば、東日本太平洋側は3ヵ月共に晴天の日が多く、気温も平年並みとされています。一方で、今年は寒くなりそうな情報も出てきています。12月に入り北海道十勝地方の陸別町で気温が-23°Cを下回り、1999年以降初めての出来事です。オーストラリア気象局の発表によれば、海面水温が例年を下回る“ラニーニャ現象”が発生したそうです。この現象が発生すると、北半球のアジアでは天気が荒れやすく、寒さの厳しい冬になる一方、南半球では気温と湿度の高い夏になるそうです。さらに12年ぶりに発生した黒潮大蛇行が、11月初めに観測したときよりさらに20キロ南下していることがわかり、大蛇行の長期化が推測されます。過去の例からすると、大蛇行は首都圏の降雪量増加や漁場変化などの影響をもたらす可能性があります。

さあー、今年の冬はどんな天候になるのでしょうか?

海に浮かぶ風力発電所、他!

海に浮かぶ風力発電所、他!

● ノルウェーのエネルギー企業スタットオイルが、スコットランド沖で世界初の浮体式風力発電所を建設し運転を始めています。羽根を含めた海面からの高さ175メートル、水面下78メートルの風車5基が浮かんでいるそうです。発電容量は3万キロワットで2万世帯の電力をまかなえる計算になります。浮体式の土台は鎖で海底に固定するのですが、直接固定する着床式では、水深が50メートルほどの海域でしか建設できないところ、浮体式だと水深800メートルの海域迄建設が可能とのことです。海上は陸上より安定した風力が得られるし、景観や騒音の影響も少ないのでメリットはありそうです。さらに、日本近海は浅瀬が少ないので建設していく価値はありそうです。あえてリスクを指摘するとしたら台風でしょう。

● 2025年に大阪で国際博覧会が開催されることになっています。開催予定地は人工島の夢州(ゆめしま)。2025年の5月から6か月間開催し、約2800万人の来場を見込んでいるそうです。さらに大阪府はカジノを含む総合リゾート(IR)を隣接地に作る計画で、すべてを合わせると2.6兆円の経済効果があると日本総研は試算しています。1970年万博以上の経済効果が出て、日本がさらに活性化することを望みたいですね!

● アラブ首長国連邦が面白いことを考えています。100年後の2117年までに火星に年を建設するプロジェクトを進めているというのです。その前段階として、総事業費約150億円を投入し、総面積17.7ヘクタールの敷地に巨大なドームで覆った人工都市をつくります。そこで火星と同様の環境を設定し、水の確保とか農耕の方法などを研究するそうです。昨年上映されたオディッセイみたいな話です。UAEは2021年までに火星に無人探査機を送る予定もしているというので、本気で取り組んでいるようです。

ハイブリッドがついに空まで?

ハイブリッドがついに空まで?

ここ4~5年で特に広く知られるようになったハイブリッドという言葉。この言葉が一般に広まったのは車の貢献度が高いと思います。トヨタのプリウスと言えばハイブリッド車と子供でも思い浮かべるくらい知名度があります。しかし大衆に使われているもので最も多いのは、電動自転車ではないでしょうか?乗り物の世界に焦点を当ててみると、CO2排出量の削減という世界的な動きに対応することと、化石燃料への依存を減らすことを目的として、自動車産業はハイブリッド車、さらには電気自動車への挑戦を続けています。陸上を走るもので最大なのは電車ですが、これは既に電化が進んでいます。地上以外では、海洋に浮かぶ船舶と空を飛ぶ飛行機が注目されるところです。アメリカの空母や潜水艦には既に原子力が使用されていますが、主流は依然として化石燃料です。やがて船舶もハイブリッド化の時代が来るのでしょうが、現時点では見えていません。そうした中、空の飛行機の世界で変化が出てきました。フランスのAirbus、ドイツのSiemens、イギリスのRolls-Royceが共同でハイブリッド飛行機の開発に取り組むことになりました。「E-FanX」と称するハイブリッド旅客機は従来型ジェットエンジン3基に加え、電動ターボファンエンジン1基を搭載したもので、2020年までには実験機を飛行させる計画です。これがうまくいけば、ジェットエンジン2基と電動ファンターボエンジン2基にする可能性があるということで、ジェットエンジンの故障による墜落というリスクが大幅に減るかもしれません。期待して待ちましょう!

メタンハイドレード(略称メタハイ)は日本のエネルギー自給率(約7%)を解消できるのか?

メタンハイドレード(略称メタハイ)は日本のエネルギー自給率(約7%)を解消できるのか?

純国産エネルギー資源として期待されているメタハイ、注目されてから既に20年以上は経っています。メタハイとはそもそもどんなもので、研究開発の現状はどうなっているのか、調べてみました。

メタハイは水分子とメタンガス分子から成る氷状の個体結晶です。氷分子の“かご”の様な分子構造が特徴で、メタンガスの様な小さな分子を中に閉じ込めることが出来ます。メタンは、現在は油田やガス田から採掘され、天然ガスの主成分として都市ガス、発電燃料、天然ガス車、燃料電池などに利用されています。

メタハイが発生するには2つの条件が必要で、それらは「高い圧力」と「低い温度」です。日本には2年以上凍結している”永久凍土”はないので、メタハイを求めるには日本周辺の深海が対象になります。これまでの調査では、南海トラフ(東海地方沖から宮崎県沖)の北側に最大4兆2000億立方メートル、南海トラフの北海道周辺海域に6兆立方メートルのメタハイが存在すると言われ、これが事実とすれば、日本の天然ガス使用量の100年分に相当します。

日本近海に存在するメタハイはその状態によって3種類に分類されていますが、現在技術開発が主に進められているのは、砂層の砂粒と砂粒の孔隙に存在する「砂層型」と呼ばれるメタハイです。これを選択した理由は、既存の石油・天然ガスの生産技術や設備を活用できる可能性が高く、コスト面で実用化への近道とされているからです。メタハイからメタンガスを取り出すには、メタハイの特徴である高圧を下げるか、高音にするかなどの方法がありますが、現在は「減圧法」での技術開発が進んでいます。

2001年に経済産業省が主体となり、開発計画を実行するコンソーシアム(MH21)が組織され本格的な開発が始まりました。その後、探査や陸上試験を中心とした「フェーズ1」、海洋産出試験や詳しい資源量調査を実施した「フェーズ2」を経て、現在は、将来の商業化を見据えた技術開発や海洋産出試験を実施する「フェーズ3」の段階まで来ています。2019年3月まで海洋試験のデータ分析などを行い、より長期にわたって効率的、安定的に生産する方法を検討することになっています。これから約10年後には、民間企業が主導する商業化のためのプロジェクトがスタートする予定ですが、先は長いですね。

最大の問題は探掘と輸送に関わるコストです。井戸を掘れば勝手に吹き出す既存の油田や天然ガスに比べると、現状では20倍ほど高くなってしまいます。従い、近未来にメタハイがエネルギー原料の主要資源になることはなさそうですが、仮に、将来日本が海外からエネルギーの供給を受けられなくなった時には絶対に必要な資源なので、開発速度も上げながら、商業化を目指してプロジェクトを進めて行かなければなりません。

日本一高い木、62.3メートル!

日本一高い木、62.3メートル!

昨日林野庁が発表したところによると、京都市左京区の大非山国有林の中にある「花脊の三本杉」の1本が日本一の高さと判明したそうです。この三本杉は、東幹、北西幹、西幹で構成されていますが、その中の東幹が62.3メートルとのことです。1154年創建の峰定(ぶじょう)寺の「ご神木」として古くから信仰を集めていて、同寺から約30分山道を歩くと拝むことが出来るそうです。

この発表の前までは、愛知県新城市にある鳳来寺表参道の途中にある「傘杉」が日本一と言われていて、高さが59.6メートルあります。表参道の階段を約300段登ると正面に、幹回り7.5メートルで垂直に伸びた大杉が、てっぺんに傘のように枝葉を広げてお迎えするそうです。「花脊の三本杉」も「傘杉」も一度は訪れてみたいものです!

幻想的な姿を見せるオーロラ!

幻想的な姿を見せるオーロラ!

画像はアラスカのブルックス山脈に現れたオーロラです。オーロラのてっぺんが爆発して地域全体に広がったところです。皆さんもよく知っている通り、オーロラは太陽の活動で生じる電気を帯びたプラズマ上の粒子(電子や陽子)が、太陽風となって地球に送られてくることで発生します。送られてきた太陽風は限られた地域で、酸素原子や窒素分子と衝突して光を出し、幻想的な光のカーテンのように見えます。オーロラを観賞できるのは、北極圏と南極圏に限られていますが、これは太陽風の特性と地球の磁力線が関係しています。太陽風は地球の磁場(磁力線で作られている)を横切ることが出来ないので、日本も含め赤道により近い地域では、まるで磁場が太陽風を防御している状態です。唯一、北極及び南極圏では磁力線自体が両極に垂直に向かうようになっているので、太陽風が入って来れるのです。

【はじめての補聴器】サイトの中に掲載された「調整に必要な機能群・指向性」の解説の中で、フィギュア8という8の字の形をした指向性のパターンを解説していますが、この形が地球の磁場構造と似ているので面白いと思いました。但し、8の字のクロスするところが、オーロラでは北極と南極圏で太陽風が入ってくるのですが、補聴器ではその方向の音がブロックされてしますので クロスする場所の意味することは逆になります。