「しあわせ回廊 なら瑠璃絵」

「しあわせ回廊 なら瑠璃絵」

今年で9回目を迎える「なら瑠璃絵」が始まりました。観光客が比較的少ない2月に開催されるイベントで、奈良を代表する春日大社、興福寺、東大寺のある奈良公園一帯を光の回廊でつなぎます。古都奈良を盛り上げるこのイベントは2月14日までです。

「ガーデンネックレス横浜2018」誕生!

「ガーデンネックレス横浜2018」誕生!

昨年開催された「第33回全国都市緑化よこはまフェア」を機に、花や緑があふれる魅力的な街に横浜を発展させるプロジェクトとして「ガーデンネックレス横浜2018」がはじめて開催されます。今年は、横浜動物園ズーラシアに隣接している「里山ガーデン」と、みなとみらい地区(横浜公園・日本大通り・山下公園・港の見える丘公園・新港中央広場)の2か所で開催されます。

里山ガーデンでは3月24日から5月6日迄、パンジーやビオラを中心として作り上げた10,000m2の大花壇が広がります。

みなとみらい地区は3種類の花を楽しむことが出来ます、

3月下旬から4月上旬の間に、さくら通り・汽車通・運河パークでさくら。

4月上旬から中旬の間に、横浜公園・日本大通り・新港中央広場・山下公園でチューリップ。

5月中旬から下旬の間に、山下公園・港の見える丘公園でバラが植えられます。

ぜひ訪れてみてください。

レーザー物理学研究の進化!

レーザー物理学研究の進化!

英国クイーンズ大学の物理学者SARRI氏が革新的な実験をやっています。聞きなれない「ガンマ線バースト」が発生すると考えられている極限環境を再現してしまったのです。

ガンマ線バーストとはブラックホールなどの巨大な質量をもつ天体から噴出されると考えられていますが、宇宙で観測される最も明るい現象で、103億6000万光年離れていても肉眼でその光を見ることが出来るそうです。SARRI氏はガンマ線バーストが起こる極限環境とは陽電子プラズマ状態を作ることと考え、小型の負圧真空を造ってそこに超強力なレーザービームを通すことで陽電子プラズマを造ったのです。太陽の様な大気圏では、物質は固体、液体、気体を通り越して、原子と電子が分離するプラズマ状態になります。さらに熱くなると、プラズマ状態すら安定せず、物質とその正反対の反物質に分離します。その状態を陽電子プラズマと呼び、電子とその反物質である陽電子の質量が完全に釣り合う状態になります。ビッグバン直後の宇宙はこの陽電子プラズマで満たされていたと科学者たちは考えています。つまり、すべては陽電子プラズマ状態から始まったということです。さらに、陽電子プラズマが発生すると同時に持続する磁場が発生していたことも確認できました。陽電子プラズマと持続する磁場がガンマ線バーストを起こす重要な条件と考えられているので、今後、ガンマ線バーストが何か、そしてブラックホールがどの様に進化していくかも調べられるそうです。

厳寒の芸術鑑賞!

厳寒の芸術鑑賞!

今シーズンの厳しい寒波は各地にめったに見られない芸術を生み出しています。

最初は、三重県菰野町の御在所岳。高さ10メートル、横幅20メートルの「氷ばく」が圧倒的なスケールで広がっています。

青森県・深浦の千畳敷駅わきの断崖に、無数の氷柱が岩肌を覆う「つららのカーテン」が出現しました。高さが約10メートル、横幅が約100メートルあり、JR五能線の車窓からも見ることが出来ます。

山形県酒田市にあるのは、約1200年前に弘法大師(空海)が見つけたと言われる「玉簾の滝」です。落差63メートルの滝が氷瀑状態になりました。

兵庫県姫路市の白浜海岸で海水が凍り、まるで流氷が漂着したような状態になりました。朝日を反射する幻想的な光景に思わずシャッターを押す人がたくさんいるそうです。

地球温暖化のはずが最強寒波?

地球温暖化のはずが最強寒波?

今シーズンは東京で23cmの積雪があり、気温も48年ぶりに氷点下4℃を記録しました。東北や北陸地方では長期間大雪や吹雪が猛威を振るっています。しかし、このような現象は日本だけに限らず北半球全体に広がっています。フロリダで積雪があったり、ナイアガラの滝が完全に凍結したり、サハラ砂漠でも雪が降っています。地球温暖化の進行をストップしなければならないと世界で警鐘がなっている現在、どうしてこのような最強寒波が襲ってくるのでしょうか?

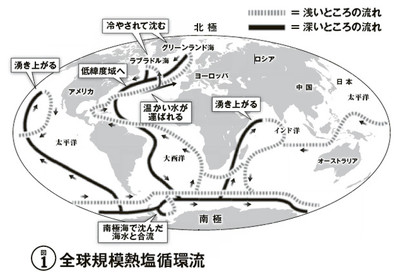

大気海洋物理学者の中村氏が語るところによると、地球の気候変動は、二酸化炭素などの大気成分とは関係なく、「全球規模熱塩循環流」という海流の表面温度も相当影響しているそうです。画像にある通り、「全球規模熱塩循環流」とは、熱帯・亜熱帯地域から流れてきた温かい海水が、グリーンランド海やラブラドル海周辺で冷やされて海底に沈み、そこから南下して徐々に沸き上がりながら世界中の海を流れ、最終的に大西洋に戻ってくる循環流のことです。この循環流の熱量の強弱が北半球の温暖化と寒冷化を分けていると中村氏は指摘しています。さらに、グリーンランド海の水面温度が高いときは温暖化し、低いときは寒冷化することを発見しました。温暖化と寒冷化には「大西洋数十年規模振動」と呼ばれる周期があり、30~40年おきに温暖化と寒冷化を繰り返しているそうです。実際、北半球は1940年から70年代まで寒冷化していましたが、80年代からは温暖化しています。この周期から考えると、2015年ころから寒冷化が始まっていると中村氏は推測しています。その裏付けとして、2013年終盤にはグリーンランド海の水面温度が低くなる現象が起きているのです。彼の予測によれば、2050年くらいまで寒冷化が続くことになります。

関西11寺院で行われる早春の特別拝観!

関西11寺院で行われる早春の特別拝観!

「西国三十三所札所会」の草創1300年を記念して2~3月に以下の11寺院で早春の特別拝観が行われます。清水寺の「大随求菩薩」、総持寺の「千手観世音菩薩像」、長谷寺の「大観音尊像」などの秘仏が拝観できるそうです。貴重な機会なので関西に行かれる時に訪れてみてはどうでしょうか?

京都府 16番札所 清水寺

京都府 29番札所 松尾寺

大阪府 8番札所 総持寺

大阪府 4番札所 施福寺

大阪府 6番札所 南法華寺

奈良県 8番札所 長谷寺

和歌山県 1番札所 青岸渡寺

和歌山県 2番札所 金剛宝寺

和歌山県 3番札所 粉河寺

滋賀県 13番札所 石山寺

滋賀県 14番札所 三井寺

宇宙ビジネスの時代到来か?

宇宙ビジネスの時代到来か?

米国のベンチャー企業「ロケット・ラボ」が1月21日に超小型ロケット「エレクトロン」の打ち上げにはじめて成功しました。搭載していたのは3機の超小型衛星(1辺が10㎝・重さ1kg)です。ロケット「エレクトロン」は長さ約17m、直径1.2mで、他の宇宙ロケットに比べると格段に小さく、最大225kgの打ち上げの力があります。単純に計算すると超小型衛星であれば一度に200機以上を打ち上げることが出来ることになります。打ち上げ価格はおおよそ600万ドルと言われています。この程度の価格であれば打ち上げをしたい企業がかなりあり、既にいくつもの企業から受注を取り付けているそうです。このような超小型衛星を数十機使って、地球を高頻度に絶え間なく観測しようという需要がありますし、数千機をうちあげて全世界にインターネットをつなげようとを考えている企業もあるそうです。現状では「ロケット・ラボ」が一歩抜け出した状況ですが、世界の需要は一社でまかなえるほどには留まらないことが予測されています。これから各国のベンチャー企業の開発競争が激化しそうです。画像は超小型衛星のイメージです。

JAXA・宇宙科学探査交流棟 開館!

JAXA・宇宙科学探査交流棟 開館!

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は2日、相模原市の宇宙科学研究所の中に、宇宙探査の現状や最先端の技術を紹介する宇宙科学探査交流棟を開館しました。交流棟はロケット、科学衛星、月、惑星探査等九つのゾーンに分かれていて、それぞれのテーマに関する現在までの歩み、最新技術情報や模型などが展示されています。宇宙開発をめぐる世界の競争は激化しているので、JAXAは今回の開館に合わせ、民間企業の技術も積極的に組み合わせながら、宇宙に関心を持つ日本の若い人たちを育てようとしています。小惑星「リュウグウ」に向かっている「はやぶさ2」のことも詳しくわかるので、ぜひ訪れてみたいと思います。交流棟を訪れるにはJR横浜線「淵野辺駅」からバスで「市立博物館前」下車、若しくは小田急線「相模大野駅」からバスで「宇宙科学研究本部入口」下車が便利です。

よみうりランドのジェルミネネーション!

よみうりランドのジェルミネネーション!

昼間はごく普通の遊園地であるよみうりランド、夜になるとその表情は一変します。宝石をちりばめたような、ジュエルミネーションが目の前に広がり、たくさんの来場客を迎えています。8種類30色のLEDを使って、様々な宝石を仕立てているイルミネーションの開催は2月18日までです。時間があれば訪れてみてください。

|

|

|

スーパー・ブルー・ブラッドムーン!

スーパー・ブルー・ブラッドムーン!

1月31日夜出現した皆既月食。至る所で観測のイベントが開催されましたね。満月、半月、三日月等、日々見え方が変変わる月ですが、見慣れていると時間的な感覚を失っているのかもしれません。僅か2時間足らずの間に見え方が刻々と変化し、最後は赤く染まる月を見ていたら、地球も月も宇宙も時間の流れの中で生きている(動いている)ことを痛感しました。広い場所が良いだろうと思い、二子玉川迄出向いて空を見上げていたのですが、心の感動は別として外気はとても冷たかったですね!画像の一番右はエルサレムのスーパームーンです。こんなに大きいとは驚きです。

|

|