#奥州藤原氏・金色堂・水滸伝!

#奥州藤原氏・金色堂・水滸伝!

北方謙三が書いた壮大な水滸伝に奥州藤原氏が出てくるので驚いたことを憶えているが、

最近NHKBSで奥州平泉中尊寺の金色堂を紹介する番組があり大変面白く観賞させてもらった。

11世紀に朝廷内部の政争に絡んで奥州藤原家は誕生した訳だが、わずか4代で終った。

原因は源義経を匿ったことに端を発した。

源頼朝が義経の引き渡しを4代目泰衡に要請したが当初は拒み続けた。

最終的には圧力に屈し1189年に義経を自害させたのである。

しかし頼朝は奥州藤原家の存在自体を恐れたため同年出兵し、家臣の造反により4代目は殺され、奥州藤原氏4代で滅んだのである。

北方謙三の水滸伝では梁山泊が物々交換の形で奥州から砂金をもらっていたようだ。

梁山泊の武将張青の美人妻が平泉に滞在もして交易を拡大していたのだ。

マルコ・ポーロの東方見聞録で伝えられた物流の最北東端だったのかも知れない。

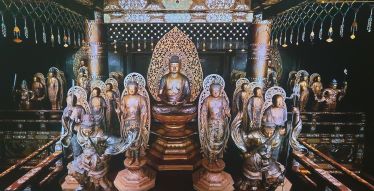

奥州平泉と言えば誰もが中尊寺の金色堂と言うだろう。

初代清衡が建造されたと言われる金色堂は、平泉の金文化を支えたと伝えられている玉山金山(岩手県陸前高田市)、

鹿折金山(宮城県気仙沼市)、大谷金山(宮城県気仙沼市)などの金鉱山を背景に、全て金で覆われた素晴らしい建造物であり、

阿弥陀如来を始めとする33体の仏像も金で覆われているのだ。

何故この様な金色堂にしたのか、何故33体も祀られているのか分かっていない。

更に、床の下には3つの棺があり、清衡、基衡、秀衡が安置されているそうだ。

11世紀にこんな素晴らしい金色堂が建造されたとは、まさに日本の文化・芸術を誇るに値すると思う!

(O・T)

マリー・ローランサン!

マリー・ローランサン!

かねてから行きたかったアーティザン美術館に行って来ました。

旧ブリジストン美術館です。

東京駅八重洲口から地下街を通って行けます。

訪れた日は雨でしたが全くぬれず快適に到着しました。

とても綺麗で広い建物で、最近の美術館は何処に行ってもとても素敵な空間を演出しています。

特別展はマリーローランサン、20世紀前半に活躍したフランス人画家。

パステルカラーの女性らしい柔らかい雰囲気の作風です。

同時代を生きたピカソやブラックなどのキュービスムの影響は受けていますが、彼女らしさがどの作品にも溢れます。

本の挿絵や舞台芸術の作品もあります。

女性画家として新しい時代を自分らしく生きたマリーローランサンの作品は、

彼女の生きた時代を写し、観る者を当時の文化に触れさせてくれます。

当時の上流階級の婦人達はこぞってローランサンに肖像画を頼んだそうです。

あのココ・シャネルの肖像画も残っています。

今回の展覧会にローランサンがごく初期に描いたピカソの肖像画がありました。

若き日のピカソでしょうか。

キュービスムで描かれていましたが、あの巨匠ピカソはこんなにも若さに溢れた青年だったのかと思いました。

恋人だった詩人のアポリネールとローランサンを、アンリ・ルソーが描いてます。

ローランサンはアポリネールの創作のインスピレーションを与えるミューズだったようです。

今回、同時代を生きたピカソやブラックの作品も見る事ができそれぞれの個性が際立って大変楽しめました。

(M・J)

#漫画!

#漫画!

子供の頃よく漫画を読みました。

少女クラブとかリボンとか色々ありました。

父が時々本を買って来てくれたのですが、兄が買って貰っていた「少年ケニア」が実に面白く、次号がいつも待ち遠しかったものです。

主人公は日本人の少年ワタル、金髪の白人の少女ケート、マサイ族の酋長ゼガ、

大蛇ダーナなどとアフリカのケニアで繰り広げる冒険物語です。

そのストーリーも絵も今も生き生きと思い出します。

少女漫画では何と言っても水野英子の「銀の花びら」西洋を舞台にしたきらびやかな絵物語でした。

大人になっても忘れられず息子にこの漫画の話をしていたらある時、何処で手に入れてくれたのかプレゼントしてくれました。

懐かしいあの宝物が戻って来たような気がしました。

この「銀の花びら」の連載が始まった同じ号で手塚治の「火の鳥」が終わっています。

非日本的な西洋ロマンの世界を手塚治から水野英子にバトンタッチされたようです。

子供の頃はただただ面白くて夢中になって読んでいた漫画ですが、やはり素晴らしい作品は心に生き続けています。

(M・J)

#絵画は良いね!

#絵画は良いね!

今から53年前、初めて飛行機に乗りアラスカ経由パリに行き、ルーブルを訪れたことがあった。

一番の想い出はルーブル美術館がとにかく広いこと。

二番目はたいへんつかれたこと。

三番目は回廊の様な場所に何気なく飾ってある絵を模写する画家がいたこと。

四番目は近くにあったベンチに座りその画家を1時間ほど見続けたが、

本人は一度もこちらを向いてくれずひたすら絵画と自分のキャンバスをみるだけだったこと。

五番目は絵を描くまたは模写すると言うことはこれほどまでに自分の世界に没頭できることがわかったこと。

6番目はこの絵が現在一番貴重だとされているモナリザだったこと。

現在の置かれている場所とは全く違っていたように記憶している。

7番目は帰国後キャンバスと絵具を買ってきてモネの絵を模写したり、

自分で景色の想像画を色々書いてみたりしたが、上手くかけなかったこと。

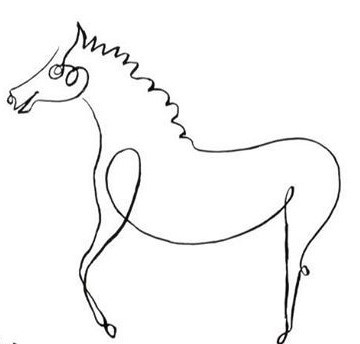

53年経った今最もお気に入りの画家はピカソである。理由は何でも描けることと発想の豊かさだ。

超有名なゲルニカはともかくとして、パリの後バルセロナに行きピカソ美術館で観たのだが、

1本の線で馬を者見事に表見するピカソの表現力が忘れられない。

1930年にニューヨークでやっと売れたサルタンバンクも印象深い作品である。

(P・M)

#2024年卒業ソング!

#2024年卒業ソング!

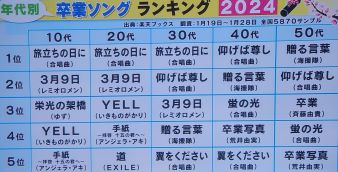

24年の卒業ソングについての報道があった。

自分が最後に歌ったのは高校3年生の時だったように思う。

大学ではクラス別の卒業会は憶えているが講堂かどこかで卒業ソングを歌った覚えが無い。

高校3年生の卒業ソングは仰げば尊しだった様に思うがはっきりしない。

画像には年代別に1~5位がまとめられているが、残念なことに自分の年代が入っていない。

注目度が大変低い年代(70代)かと思うと少し悔しい気もする。

かといってアクセルとブレーキを踏み違えて人に迷惑をかける事故を引き起こす気は無い。

日本は公共交通機関が大変優れているので、70歳以上は仕事以外での運転を禁止してはどうだろうか?

画像に戻るが、自分はあまり音楽を聴くチャンスがないせいか蛍の光と仰げば尊し以外

メロディーが自然に出てくる曲がない。

最近は7オクターブの音域を持つと言われるイタリアのミーナ、

日本では高橋真梨子と桑田佳祐「サザンも」しか聞き流していないのがまずいかもしれない。

もっと現在の世事に関心を持ち、ついて行かないと認知症になるかもしれない!

哀れなるものたち!

哀れなるものたち!

久しぶりに見応えのある映画作品に出会いました。

「哀れなるものたち」の原題は”poor things” 。

イギリス、アメリカ、スコットランド合作で監督はギリシャのヨルゴス・ランティモス、主演はエマ・ストーン、

原作はアラスター・グレイの同名小説です。

エマ・ストーン演じる女性ベラがまるで赤ん坊のような状態から精神的にも肉体的にも成熟し、

この不条理な世界を感じ理解しようとして格闘し傷付き、でも諦めずに果敢に現実にぶつかって行く姿は衝撃であり、

かつ勇気を与えてくれました。

この物語のィィチュエーションはシュールでSFのようですが、映画を観るものに与える感情は人間の根源的な問題に迫るものです。

映像も音楽もコスチュームも素晴らしいもので、消化するのに時間がかかりました。

(M・J)

ブエノス・アイレスからの贈り物!

ブエノス・アイレスからの贈り物!

年初にアルゼンチンの友人から、ブエノス・アイレスからプレゼントを友人に託すから、受け取ってという知らせがありました。

ブエノス・アイレスからのプレゼントって何ともエキゾチックでしかも、それをあんなに遠い国から使者が届けてくれるなんて、ワクワクして嬉しいなと思っていました。

数日すると友人がグループラインをつくってくれて、使者となる方と自己紹介を交わし、六本木で会う事にしました。

無事に会う事が出来、プレゼントをその場で開けてみるとアルファフォーレスと言うアルゼンチンでポピュラーなお菓子でした。

紅茶にとっても合うと教えてもらい、その夜紅茶と一緒にチョコレートやナッツジャムなどがたっぷりのリッチなアルファフォーレスをとても幸せな気持ちで頂きました。

アルゼンチンの友人にお礼のメールをしたらコーヒーにもとっても合うし、今冬の日本にぴったりなお菓子だと思うと言う事でした。

プレゼントはとても嬉しかったし、こう言う風に、友達の友達が知り合って世界が広がるようにしてくれた友人に感謝です。

(M・J)

天空に浮かぶ文様のような木!

天空に浮かぶ文様のような木!

NHKの何という番組か忘れたが天空の星空を背景として登場した木。

ナミビア砂漠の一角だったと思うが木の名前が浮かばない。

しかし、素晴らしい画像である。

おそらく背景の星空は天の川だ!

(O・T)

伝記 レオナルド・ダ・ヴィンチ!

伝記 レオナルド・ダ・ヴィンチ!

レオナルド.ダ.ヴィンチの伝記を読みました。

作者はアメリカ人ウオルター・アイザックソン、歴史学者でもあり伝記作家でもあります。

以前からこの大天才、多才なレオナルドを畏敬していましたが、

その才能がどのような環境でどのようにして作られ開花して行ったのか知りませんでした。

この本ではレオナルドが残した全自筆ノートを基に彼の人生と天才性を描いていますが、これがかなりわかりやすく、又面白いです。

レオナルドの描いた絵やデッサンそしてノートに書かれ残されたものから、レオナルドが生きた人間として、

天才ではあっても様々な思いや行動をした、決して完璧ではない血の通った人間として立ち現われて来ます。

その時代の背景とレオナルドが過ごした社会がとても生き生きと伝わって来て、読んでいるとその世界に引き込まれて行きます。

優れた伝記作家だと思います。

アインシュタインやステイーブ.ジョブズの伝記も書いているので次に又読んでみたいと思いました。

読書の秋!

読書の秋!

昨夜からの雨がまだ降っています。

雨のおかげで気温が下がってようやく秋が来たような気がします。

夏の間クーラー無しでは暮らせずにいましたが、クーラーは身体に負担をかけますし、暑くも寒くもない日々はありがたいです。

秋になると読書が心地良いです。

涼やかな風に吹かれて興味深い本を読むのは至福の時です。

コーヒーを傍らに置いて時を忘れて読み耽ります。

日常からあっという間にどこへでも飛んで行く事が出来ます。

本は書店で買ったり通販で買ったり、先日はメルカリで本屋に無かった本を見つけて買いました。

図書館もいいです。

一時図書館であれこれ読んでから気に入った本を数冊借りて来ます。

電子本もたまに買います。

紙のページではないですが、この方が目が楽な時もあります。

要は本の内容が良く頭に入って来ればいいので手段は問いません。

只今全3冊の上、中と読み、下が手元にない状態なので、どんな方法で手のいれようかと思案中です。